Para onde caminha a humanidade sob o impacto da pandemia?

Publicadoo

5 anos atrásem

por

Raquel Wandelli

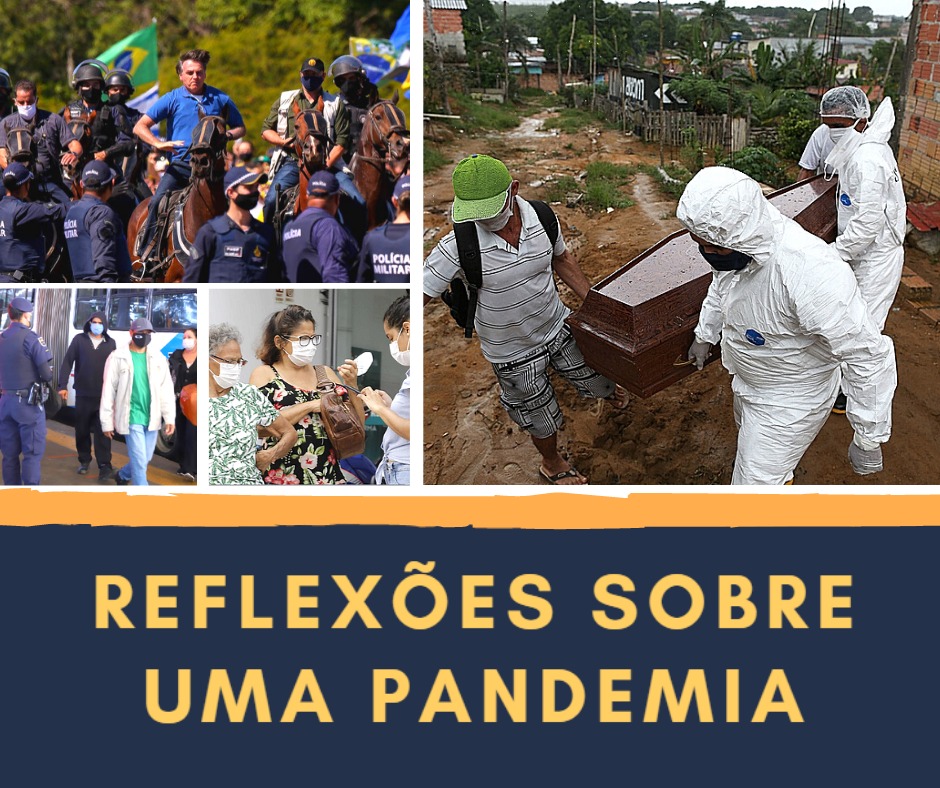

Capa: Raquel Cipriani Xavier

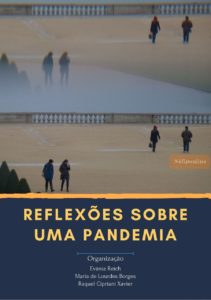

Uma inquietação profunda de mulheres filósofas em relação ao momento pelo qual a humanidade passa deu origem à publicação de Reflexões sobre uma pandemia. Em formato digital, o livro de ensaios filosóficos aborda os impactos das ondas de Covid 19 sobre o pensamento contemporâneo e sobre a própria crença na permanência da humanidade na Terra. Quinze pesquisadores de quatro universidades públicas brasileiras assinam essa coletânea de artigos proposta e organizada por três pensadoras da Universidade Federal de Santa Catarina: Maria de Lourdes Borges, professora do Departamento de Filosofia, a pós-doutoranda Evânia Reich e a doutora Raquel Cipriani Xavier. “O pensamento filosófico foi sacudido não só pela gravidade da pandemia, mas pela forma como o Brasil vem tratando essa tragédia, o que nos obriga a parar para compreender o que há por trás das alterações no valores e sentidos sobre a vida que estão sendo produzidos pelos Estados autoritários”, diz a professora Maria Borges, em entrevista aos Jornalistas Livres.

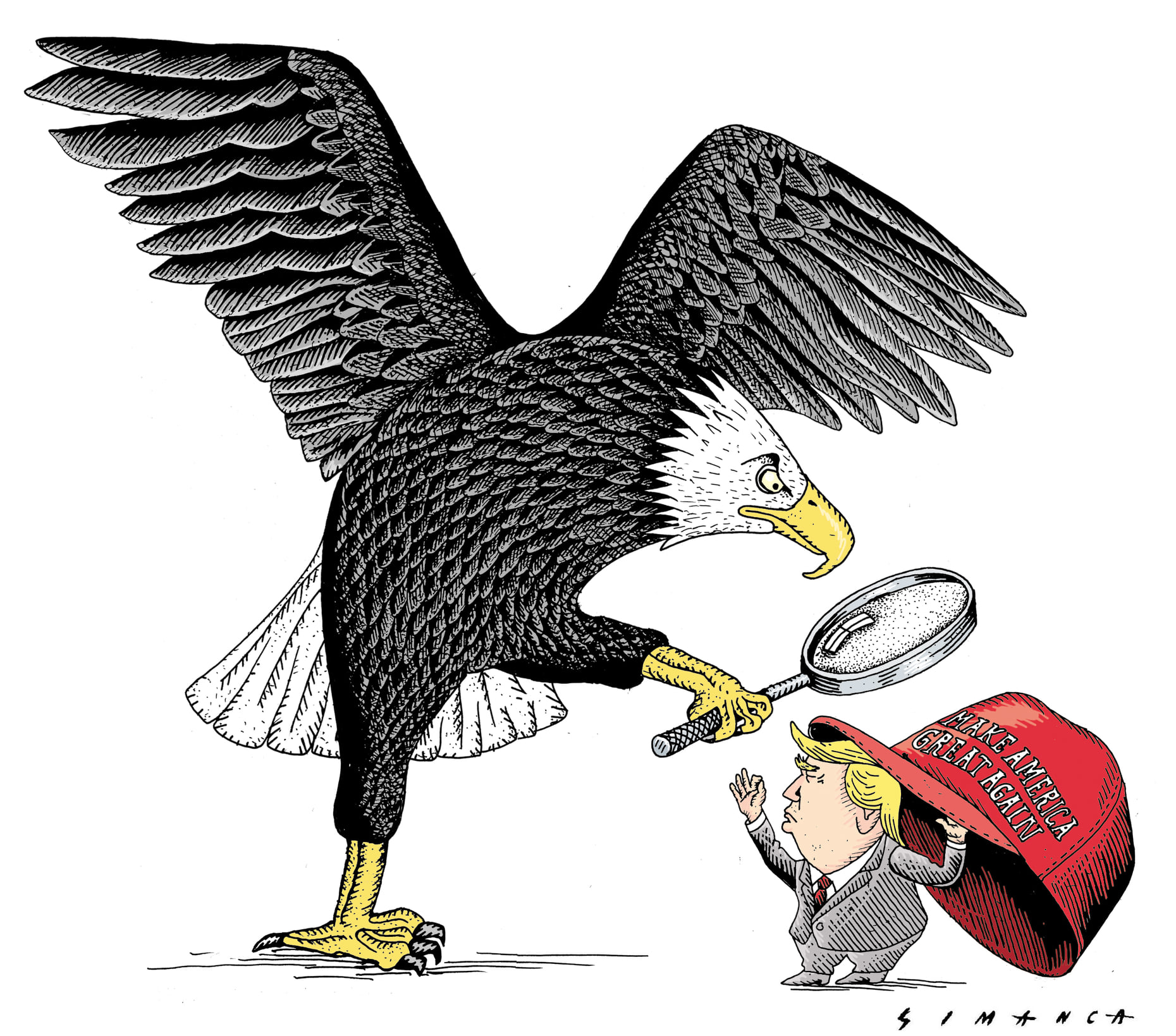

Escrita no calor dos acontecimentos, em pleno devir da história, ao modo de Nietzsche, a obra traz, contudo, o rigor intelectual recomendado por Hegel ao voo da ave noturna que simboliza a filosofia. Embora os dilemas sejam dos mais cabeludos, os 15 ensaios preservam a clareza e a beleza estética da boa literatura filosófica. Os autores compartilham com o público reflexões sobre os abalos éticos trazidos pelo coronavírus para a vida em sociedade. Publicado em formato digital pelo Núcleo de Ética e Filosofia Política (Néfipo) da UFSC, que atua há quase dez anos com a divulgação do conhecimento acadêmico filosófico, o livro pode ser acessado e baixado gratuitamente por qualquer pessoa neste link.

“A história da humanidade já vivenciou outros episódios de epidemias, talvez tão graves quanto a atual, tais como a peste que assolou a Europa nos séculos XIII e XIV, dizimando quase um terço de sua população, ou o desaparecimento de grande parte da população ameríndia entre o século XVI e XVIII através dos vírus trazidos pelos colonizadores europeus. Nossa geração, contudo, jamais havia passado por esta experiência, a não ser assistindo filmes ‘distópicos’ ou de ficção científica. Embora alguns grandes epidemiologistas têm dito que fomos muito ingênuos em não termos previsto a possibilidade de um contágio em massa por um vírus letal, a bem da verdade, ninguém levava a sério esta possibilidade. Tampouco os primeiros casos na China despertaram, nos outros continentes, um medo em relação a uma possível pandemia. Fez-se necessário que seus países fossem massivamente infectados para que a realidade caísse nua e crua diante de seus olhos”.

(Apresentação da obra: Maria de Lourdes Borges, Evânia Reich e Raquel Cipriani Xavier)

Os ensaios reunidos mostram que o vírus escancara a vulnerabilidade social e revira todos os conceitos estabelecidos pela história da Filosofia, abalando a própria confiança das pessoas em geral na permanência da humanidade no Planeta. Cada filósofo traz à baila uma análise deste tempo de pandemia, revelando, ao mesmo tempo, questões filosóficas próprias muito singulares. A obra é marcada por um profundo questionamento seguido da busca de respostas em torno de temas como a ética médica diante da necessidade de selecionar os pacientes que serão priorizados no tratamento de Covid por conta da precariedade dos sistemas de saúde. Também merece investigação dos autores a dificuldade de garantia das liberdades individuais diante das imposições de condutas coletivas, assim como a assimilação das mortes dos excluídos pelo estágio neoliberal do capitalismo e mesmo o combate das medidas preventivas pelo Bolsonarismo. Abordam ainda o sentimento inconsciente de traição das promessas do iluminismo de domínio da ciência, gerado com a ausência de vacina e remédios contra o coronavírus, abrindo campo para entrada do negacionismo do conhecimento . O retorno do conceito do mal aplicado à doença em contraposição à maldade política também se desdobra em vigorosas análises, e da mesma forma as incertezas sobre as possibilidades de reorganização da vida em sociedade no trabalho, na escola, no lazer, no transporte.

Protesto contra o racismo nos EUA: capitalismo absorve as mortes das minoridades políticos para perpetuar-se na história

Tensionamentos gerados pela pandemia sobre a presença do Estado e do seu papel na manutenção do bem-estar dos cidadãos compõem as discussões salutares no campo da filosofia política. No ensaio de abertura, intitulado “Fraqueza do Estado e elitização da cidadania na América do Sul: Lições políticas da pandemia”, Alessando Pinzani analisa a reação dos governos nacionais, mostrando que a crise de COVID-19 recolocou no centro da cena política um ator que desde a crise econômica de 2008 e 2009 tinha sido esquecido como protagonista: a figura do Estado. Perseguindo o objetivo de analisar a responsabilidade que os diferentes Estados têm assumido, Pinzani mostra como um Estado que permite o aprofundamento das desigualdades sociais provoca um resultado mais dramático da pandemia.

Fazendo uma linha de comparação dos países da América do Sul com a maioria das nações da Europa, Pinzani levanta o grande problema da desigualdade social que é exacerbada nos países em que os Estados sempre foram menos presentes na distribuição de renda. Em contrapartida, nos países em que os indivíduos sempre foram deixados à própria sorte, sem qualquer amparo oficial, a situação pouco mudou com a pandemia. E o Brasil torna-se um dos grandes exemplos do descaso do governo atual, que se intensificou com a atual política de ideologização das ações públicas.

“Até hoje, o governo brasileiro continua a negar a gravidade do problema, ainda que o número de mortos aumente diariamente, o Brasil se torna velozmente um dos países mais infectados do mundo”.

Vírus não é democrático: desigualdades sociais agravam consequências do coronavírus para as comunidades socialmente vulneráveis

VÍRUS E CAPITAL SE ALIAM NO

COMBATE AO CONFINAMENTO

Em “COVID-19 e ubupoder-19”, Leon Farhi também deflagra sua reflexão de filosofia política com uma pergunta: “Em que grau a morte entrava o dinamismo do capital?” Ao analisar as ligações entre a crise da pandemia e a crise atual do capitalismo, Farhi investiga, ao fundo, a existência de um projeto de extermínio passivo dos mais fracos que interessa à sobrevivência do sistema de mercado. Mostra como a dinâmica do capital absorve, sem grandes abalos ao sistema, a maior parte das vítimas da letalidade da COVID-19, que já se aproximam neste fim de semana a 500 mil mortos no mundo e 60 mil no Brasil.

Esses mortos são, em sua maioria, idosos, doentes crônicos, pobres, negros, indígenas, trabalhadores avulsos, que vivem em condições precárias e desfavoráveis ao isolamento. Por outro lado, as medidas tomadas pela maioria dos países favoráveis à suspensão parcial das atividades econômicas, abalam, sim, a existência do capitalismo atual. Esse dilema leva o autor a uma reveladora conclusão: o problema não é o vírus em si, mas as medidas de combate e proteção aos trabalhadores que acabam alcançando a população mais vulnerável. Nesse aspecto, vírus e capital se alinham no combate ao confinamento, o que explica a lógica das carreatas e protestos de bolsonaristas no Brasil contra a permanência da quarentena nos grandes centros. A questão que subjaz dessa reflexão é a de saber por que o isolamento social, que levou à suspensão da rotina econômica, foi aceito pelos Estados e por grande parte da população, mesmo sofrendo consequências imprevisíveis. Na busca de respostas, o autor se aprofunda na crise que aparentemente assola o capitalismo e na crise política brasileira produzida pelo que ele chama de “ubupoder”.

O ensaio “Vários mundos para uma só pandemia: contra a universalidade do discurso filosófico”, assinado por Érico Andrade, encara de frente o problema das diferenças sociais relacionadas à crise da pandemia e destrói de vez a ilusão inicial de que o vírus seria democrático. Pelo contrário, o coronavírus muito mais acentua do que elimina a desigualdade social, o que se agrava em países como o Brasil. Tanto na forma de contágio quanto nas consequências para as pessoas e para os países, o vírus afeta de maneira desigual. “Não existe o mundo pós-pandemias. Existem mundos”, escreve Andrade, acentuando que esses mundos são afetados em tempos e em espaços distintos. Daí vem uma importante conclusão do autor destacada pelas organizadoras do livro: o tempo, assim como o espaço, é relativo à classe, à raça e ao gênero. Se a circulação do vírus pode ocorrer de forma indiscriminada, a possibilidade de controlar essa circulação e de proteger as pessoas depende do contexto social.

“Longe de ser uma doença democrática, no sentido de que todas as pessoas estariam igualmente submetidas a ela, a letalidade da COVID-19 incide nas populações mais carentes e mais precarizadas”. (Érico Andrade)

Fossas coletivas para dar conta dos mortos de Covid em cemitérios de Manaus

O desrespeito às medidas de proteção por muitos Estados levam Cristina Foroni a analisar também o papel das instituições internacionais no mundo globalizado diante do processo galopante de dispersão do coronavírus pelo mundo. Em “A soberania dos Estados e os limites das instituições internacionais na pandemia do coronavírus”, ela discute, à luz da obra de Habermas, a necessidade de adoção de medidas de proteção à vida que ultrapassam as fronteiras nacionais. No caso brasileiro, a autora defende que a garantia dos direitos humanos autorizaria uma intervenção de instituições internacionais nas decisões dos Estados. A autora discorre a respeito da “forma que poderia assumir uma estrutura político-jurídica internacional capaz de tomar decisões vinculantes e obrigatórias em casos nos quais estão em jogo a vida, a integridade física e os direitos dos indivíduos submetidos ao poder soberano dos Estados”, conforme as apresentadoras. Habermas oferece à filósofa elementos norteadores para refletir sobre conflitos muito importantes causados pela doença, como a restrição da soberania dos Estados em contraposição aos direitos humanos.

As implicações éticas da pandemia no mundo globalizado retornam no capítulo “Ética global, direitos humanos e a pandemia da COVID-19”, assinado por Milene Tonetto. A autora defende a realização de acordos internacionais para o acesso de todos a medicamentos, vacinas e tratamento médico, de modo a corresponder a esse caráter globalizado da ética. Também salienta a importância da ciência para justificar e fundamentar os argumentos morais e jurídicos em consonância com o aspecto multidisciplinar da mesma ética. Num terceiro ponto, advoga a participação de especialistas em ética nas decisões sobre o controle da pandemia de modo a garantir soluções práticas justas e respaldadas em fundamentos teóricos.

Finalmente, Milene Tonetto examina as diferentes violações éticas no Brasil sob a pandemia, mostrando que houve nos últimos anos uma substantiva precarização da estrutura da saúde pública, tanto na redução da oferta de hospitais e leitos, quanto na disponibilidade de profissionais. Através de dados quantitativos, enfatiza a situação de vulnerabilidade social da população brasileira, agravada pela crise sanitária. A autora conclui apontando os crimes éticos de natureza ambiental com impacto na saúde humana, como a destruição da biodiversidade e do habitat de espécies da flora e da fauna que podem influenciar no surgimento de novas doenças como a COVID-19.

PENSAMENTO VIVO DA UNIVERSIDADE OFERECE SOLUÇÕES PARA DILEMAS ÉTICOS

Mais do que trazer para as pessoas comuns, filósofos, historiadores, cientistas, pesquisadores em geral, discussões vicinais sobre o momento exasperante que vivemos, Reflexões sobre uma pandemia é uma prova cabal de que a universidade vive e respira na pandemia, produz e faz ciência. Todos os artigos evidenciam esse vínculo pulsante do pensamento filosófico com o tempo presente no seu sentido mais prático, que é trazer respostas às pessoas e atores sociais envoltos em crises, sofrimento e dúvidas com os passos futuros da humanidade.

Os autores indagam o papel da Ética no combate à COVID-19 e assumem as tarefas prioritárias dos filósofos nesse cenário que são, segundo Darlei Dall’Agnol, no capítulo “Reflexões bioéticas sobre a COVID-19”, reforçar o papel da ciência no enfrentamento do novo coronavírus, refletir sobre as novas formas de relacionamento e discutir os inúmeros dilemas éticos que se apresentam. Nesse sentido, seu ensaio mostra particularmente a concretização de um serviço da filosofia à sociedade. Relata a criação de um grupo denominado “Dilemas COVID-19 Bioética”, formado por quatro professores brasileiros que foram pesquisadores do Center for Practical Ethics da Universidade de Oxford, incluindo o autor. Mostra o esforço desse grupo para oferecer respostas a alguns dilemas trazidos pela COVID-19, como os critérios éticos para o uso de recursos escassos num sistema de saúde e uso de medicamentos que não foram suficientemente testados.

A apresentação do capítulo, as organizadoras destacam algumas conclusões: sobre o primeiro problema, o grupo elaborou uma proposta que aperfeiçoa a diretriz do CFM, priorizando a alocação pela maior probabilidade de recuperação terapêutica. Conforme o autor, esse seria um critério equitativo, ainda que não igualitário, que permitiria salvar um maior número de vidas. Sobre a segunda questão, do tratamento da COVID-19, o texto reforça que no momento não há medicamentos especialmente desenvolvidos e que não recomendaria o uso indiscriminado de remédios off label, sem a devida comprovação de sua eficácia por testes clínicos.

O autor realiza, assim, uma profunda discussão filosófica sobre o critério que deve ser utilizado para preenchimento preferencial de leitos em hospitais, dentro da propalada ética médica. Por trás desses critérios Dall’Agnol percebe que está embutida uma disputa entre duas visões destacadas pelas prefaciadoras da publicação: a deontologia da profissão, que pauta a ética médica pelo princípio da vida, e a visão consequencialista, que calcula o desdobramento das possibilidades de sobrevivência do paciente salvo, dentro de uma aplicação de certa forma utilitarista dos investimentos públicos no tratamento dos doentes.

PANDEMIA ESCANCARA FRAGILIDADE DA CIÊNCIA E ABRE PORTAS PARA O OBSCURANTISMO

A coletânea discute a ameaça à permanência dos ideais do Iluminismo, como fundantes de uma ordem dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade, estabelecidos por grandes eventos como a Revolução Francesa. Essa questão está no cerne do artigo “A COVID-19 e o Iluminismo”, no qual o autor Delamar José Volpato Dutra examina o que chama de “iluminismo de quarentena”. Por muito tempo, as ideias do chamado “Século das Luzes” foram profundamente questionadas por traduzirem a pretensão das elites de difundir os frutos do progressos e do conhecimento científico às grandes massas, a fim de libertá-las da escuridão medieval.

Dentro da estratégia da “dialética do esclarecimento”, duramente criticada pelos teóricos marxistas, os iluministas democratizaram o acesso ao conhecimento às custas da mercantilização da vida, do massacre dos valores e da tradição e da imposição de uma cultura industrial alienadora e voltada ao consumo de massa. Hoje, contudo, em função do negacionismo da história e da ciência, mais do que denunciar o caráter eurocêntrico e colonizador desse projeto, se trata de defender os ideais básicos do humanismo e até o direito à vida.

Volpato identifica no Brasil atual a existência de grupos anti-intelectualistas e anti-iluministas e propõe que, contra essa ideologia, é necessário fazer uma crítica moral, técnica e científica, como destaca as apresentadoras. Mostra ainda que a própria pandemia coloca nossas ideias iluministas à prova. Hegeliana e kantiana, Maria Borges ajuda a destrinchar no ensaio do autor o que nos levou a esse impasse. Mostra que carecemos de meios para deter cientificamente, através de remédios e vacinas, o avanço do vírus, restando-nos apenas o isolamento das pessoas. Esse fato contribui para abalar a certeza do iluminismo na ciência e na capacidade do homem de dominar a natureza.

Volpato identifica no Brasil atual a existência de grupos anti-intelectualistas e anti-iluministas e propõe que, contra essa ideologia, é necessário fazer uma crítica moral, técnica e científica, como destaca as apresentadoras. Mostra ainda que a própria pandemia coloca nossas ideias iluministas à prova. Hegeliana e kantiana, Maria Borges ajuda a destrinchar no ensaio do autor o que nos levou a esse impasse. Mostra que carecemos de meios para deter cientificamente, através de remédios e vacinas, o avanço do vírus, restando-nos apenas o isolamento das pessoas. Esse fato contribui para abalar a certeza do iluminismo na ciência e na capacidade do homem de dominar a natureza.

“Frente aos desígnios da natureza, ficamos como menores de idade, sendo por ela dominados”.

O abalo não é menor no que se refere à garantia da proteção jurídica e legal a todo cidadão, postulada pelos pensadores do século XVIII que lançaram as bases filosóficas do chamado “espírito das leis”, como Montesquieu, Voltaire, Diderot, e fundamentaram os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. “No aspecto jurídico-científico, os Estados se viram incapazes de garantir o bem-estar das pessoas e a liberdade individual”, ressalva Maria Borges. Aliás, a pandemia coloca em xeque o próprio modelo do Estado Democrático e de Direito, à medida que Estados que não se enquadram nesse modelo foram mais eficazes para combater a doença. Por fim, o víros exporia, segundo a organizadora, as falhas do iluminismo econômico-social, escancarando as péssimas condições de vida da população.

ENTRE A CRUZ DA CONTAMINAÇÃO E A ESPADA DO CONFINAMENTO

“Entre a cruz e a espada”, ensaio de Evânia Reich, discute o dilema ético das ações de controle da pandemia servirem de pretexto para estados autoritários aproveitarem o necessário monitoramento biomédico da população para impor limites às liberdades individuais. Apoiada no conceito de biopolítica de Agamben e de psicobiopolítica do filósofo coreano Chul Han, ela discute os mecanismos pelos quais esses governos usam o controle sanitário dos indicadores de saúde, de circulação, de deslocamento ou de consumo, por exemplo, para fortalecer sistemas de vigilância eletrônica que potencializam a dominação política do Estado sobre a vida e a subjetividade dos indivíduos.

Emblema da morte mais do que nunca impacta nossas certezas na longevidade do homem na Terra

A filósofa assinala que os Estados mais autoritários da Ásia foram os que melhor conseguiram controlar a pandemia, enquanto países da Europa apresentaram números de contaminações e de mortes bem mais elevados. É aí que mora o grande perigo, aponta Evânia: de os Estados tidos como democráticos incidirem na vida e na psicologia de seus cidadãos de maneira semelhante no período pós-pandemia. Evânia avalia, por exemplo, o risco de Estados controlarem ainda mais a entrada de estrangeiros em seus territórios, mas da mesma forma autoritária regularem a vida de seus cidadãos, controlando-os em seus passos e ações. Em última instância, esse controle forjado na pandemia levaria ao fim da vida na esfera privada.

A incerteza do futuro e o terror do presente. Por esse mote, Janyne Sattler elabora um instigante ensaio, intitulado “Suspensão”, no qual raciocina a partir de um encadeamento de perguntas essenciais, no melhor modo filosófico:

“Imagina como será a nova vida com a presença do vírus. Como serão nossas aulas? Voltaremos a elas? O que podemos esperar de um mundo tomado pela pandemia?”

Daí ela reflete sobre a política higienista em relação à cor e à classe social dos que morrem primeiro, da ojeriza à velhice, das políticas neoliberais que agora nos mostram o estrago daquilo que não foi feito. Ela reconhece o pânico da verdade:

“Daqueles que sempre morreram primeiro, e para os quais sempre houve a ‘vala comum’, inominada e sem lembrança, cujo luto nós nunca fizemos no país da interminável, irreparável, escravidão. Que escancara o mal-estar dos vulneráveis aptos pela política pública do sacrifício em nome do mercado e das portas abertas do mercado. Esse é o pânico de verdade, até para aqueles que serão sacrificados.”

O MAL DA PANDEMIA E O MAL NA POLÍTICA

Maria Borges delimita o mal da natureza e o mal humano na pandemia

Três autores abordam o conceito de mal e de alegria maligna em relação aos riscos e à letalidade da pandemia. Declarações de escárnio de algumas autoridades brasileiras diante do pânico gerado pela gravidade da doença evidenciam esse comportamento. Presidente da Sociedade Kant Brasileira e doutora em Hegel, Maria de Lourdes Borges delimita em “Sobre o mal da natureza e o mal humano” o que seria o mal inerente à doença e o mal relativo às posturas e discursos das autoridades de recusa aos cuidados devidos para proteger a população da COVID-19. Numa remissão histórica inicial, ela mostra que a filosofia deixou de empregar o conceito de mal para as catástrofes naturais, passando a usá-lo apenas no sentido de mal moral, quando há um sujeito dessa ação a quem ela pode ser imputada. A autora vai buscar nas categorizações do mal em Kant fundamentos para definir o mal moral que pode ser imputado ao ser humano.

Em analogia a Kant, que estabelece três níveis para o mal, ela, da mesma forma, divide o mal relacionado à pandemia em três eixos principais. Em primeiro lugar, aponta a crença arrogante do homem no domínio total da natureza, fruto da ilusão iluminista internalizada nos cidadãos contemporâneos sobre a confiança na centralidade e na eternidade da raça humana. “O otimismo iluminista fez com que ignorássemos as possibilidades de sermos assolados por um vírus, ou mesmo que desconsiderássemos a ausência de remédios eficazes para contê-lo”, ela explica, em entrevista aos Jornalistas Livres. Como fruto dessa incredulidade inicial, as medidas necessárias de isolamento foram tomadas com atraso em vários países.

O segundo nível é o esquecimento do Estado, propagado pelas políticas econômicas liberais que defendem de forma inflexível o encolhimento da estrutura estatal de saúde, mesmo quando isso compromete o direito à vida e o dever de proteção à saúde pública. Essa depauperação das políticas públicas deixou vários países sem condições de atendimento à população atingida pela COVID-19. Por fim, a autora nos traz a figura da banalidade do mal, expressa em atitudes negacionistas, bem como no sadismo e escárnio de declarações sobre as vítimas da pandemia.

O RISO MACABRO DO BOLSONARISMO

Filósofos analisam o mal humano na política, que é o prazer de causar sofrimento ao outro, imputado ao Estado, nos casos de assassinatos de jovens negros pela PM

Numa perspectiva diferente, Vilmar Debona e Cláudia Dias mostram em “Alegria maligna” que o riso macabro, como concepção do mal ou da maldade, marca o cenário da pandemia no Brasil. Resgatando o conceito de Schadenfreunde em Schopenhauer, eles encontram a expressão do riso macabro em relação à pandemia no Bolsonarismo. À procura de razões para essa relação infeliz, eles trazem de Schopenhauer a formulação da motivação egoísta do indivíduo que quer o mal alheio ou mesmo vibra com ele. Esse desejo faz parte dos três princípios que servem como motivação para as ações humanas, segundo o filósofo francês: o egoísmo, a maldade e a compaixão.

Enquanto a compaixão quer o bem do outro, a maldade deseja o mal; enquanto a motivação egoísta como meio de atingir os fins do agente não mede a dor que pode causar a outrem, a motivação maligna vai mais além: ela leva a sentir prazer com a dor ou mesmo com a eliminação do outro, explicam as organizadoras da obra. “A alegria maligna é o sinal mais inequívoco de um coração mau”. Os autores percebem essa alegria macabra em sentenças célebres do presidente da República, como “eu não sou coveiro”, ou “fazer o quê? sou messias, mas não faço milagres”, ao ser questionado sobre as medidas governamentais para evitar os altos índices de mortalidade, num dia em que o Brasil contabilizava com assombro o número de vítimas alcançar mil mortes por COVID-19 em 24 horas.

O QUE A HUMANIDADE APRENDE COM A SEPARAÇÃO E O SOFRIMENTO?

A questão sobre se é possível aprender alguma lição a partir do sofrimento norteia o ensaio “A pandemia e o individualismo que nunca existiu”, de Bárbara Buril. Apesar dos exemplos históricos mostrarem que o sofrimento nos ensina muito pouco, a autora argumenta que o momento pandêmico tem um poder revelador sobre as diferentes formas de vidas, antes obscurecidas para a maioria das pessoas. Como esclarecem as filósofas que assinam a apresentação: “Éramos propensos a acreditar que nos bastávamos. Na incessante busca individual pela realização de nossos objetivos, fomos cegados a respeito de que o outro nos é vital. A pandemia nos revelou que a vida em sociedade nos é necessária no nível psíquico”.

“O social é uma necessidade profundamente nossa. Assim, o que esta pandemia nos revela é que aquilo que tentávamos “encaixar” como figurantes ou objetos decorativos, em nossa rotina insana de busca pela realização de nós mesmo, é justamente aquilo que a estrutura, de modo muito profundo, psiquicamente”. (Bárbara Buril).

No artigo “Tem Futuro a humanidade?”, Cinara Nahra alerta para a gravidade do momento e coloca em jogo os indícios mesmos de finitude da espécie humana que a COVID-19 traz para as pessoas, inclusive diante da possibilidade de novas pandemias futuras. Esse quadro cercado de previsões e sensações apocalípticas leva a filósofa a analisar a ideia de risco e de catástrofe existencial diante da ameaça ou já a destruição do potencial de longo prazo da humanidade na Terra. Escolhendo um caminho ético, a autora salienta a rede de solidariedade e altruísmo que se estabeleceu ao redor do mundo como um fator indicativo da capacidade humana para suplantar o egoísmo que ela própria cultivou. Ao mesmo tempo, ela aborda de frente a questão macroeconômica, ao alertar que o modelo de capitalismo atual mostra-se “totalmente incapaz de garantir condições mínimas de sobrevivência e menos ainda de lidar com a situação de desastre e risco”, como destacam as apresentadoras.

O pensamento filosófico desses estudiosos incide sobre os impactos da pandemia no campo das relações sociais, políticas, médicas, psicológicas, econômicas, mas também refletem sobre o papel da própria filosofia, numa espécie de autoquestionamento. Nesse caminho, Filipe Campello realiza no ensaio “De onde fala a filosofia” uma reflexão sobre o lugar de fala da filosofia a partir da análise de alguns artigos escritos pelo controverso Giorgio Agamben, um dos mais importantes da atualidade. E se alinha ao lado dos que criticam duramente o ultrapolêmico artigo em que o pensador italiano qualifica as medidas de contenção do vírus como excessivas e acusa os Estados de instaurar o pânico coletivo para aperfeiçoar os mecanismos de controle biopolítico da população. Agamben chama a pandemia de “invenção”, num estilo que poderia soar aos desavisados como típico de presidentes de extrema direita, como Bolsonaro e Trump, que apresentaram sérios entraves para as medidas sanitárias de proteção da saúde pública.

Diversos pensadores se ocuparam em detratar esse artigo publicado em Sopa de Wuhan, primeira coletânea marcante do pensamento filosófico sobre a pandemia, quando a Europa já aplicava lockdown para conter picos de Covid e o Brasil ensaiava os primeiros passos no isolamento social. Campello se concentra em questionar o argumento da invenção: “O que faz com que um filósofo ou filósofa se coloque nessa posição?” Ele atribui esse tipo de postura à persistência de um “resquício metafisico” em boa parte da produção filosófica contemporânea e a um “discurso de pretensões universais”, que o levam a qualificar o discurso filosófico de presunçoso e autoritário. Seu artigo faz um alerta contra o risco de a reflexão filosófica examinar o cenário da pandemia, aplicando conceitos já fixados, sem se dar conta das transformações e desafios da realidade emergente que exigem novos conceitos.

Diversos pensadores se ocuparam em detratar esse artigo publicado em Sopa de Wuhan, primeira coletânea marcante do pensamento filosófico sobre a pandemia, quando a Europa já aplicava lockdown para conter picos de Covid e o Brasil ensaiava os primeiros passos no isolamento social. Campello se concentra em questionar o argumento da invenção: “O que faz com que um filósofo ou filósofa se coloque nessa posição?” Ele atribui esse tipo de postura à persistência de um “resquício metafisico” em boa parte da produção filosófica contemporânea e a um “discurso de pretensões universais”, que o levam a qualificar o discurso filosófico de presunçoso e autoritário. Seu artigo faz um alerta contra o risco de a reflexão filosófica examinar o cenário da pandemia, aplicando conceitos já fixados, sem se dar conta das transformações e desafios da realidade emergente que exigem novos conceitos.

Mais do que uma crítica específica a Agamben, autor que tantas contribuições relevantes deu ao pensamento contemporâneo, o artigo de Campello deve ser lido como um alerta à filosofia e aos filósofos para que se abram diante do novo e intempestivo cenário para provocar novos insights sobre a vida em sociedade, em vez de empobrecê-lo com pressupostos antigos. É, portanto, um convite ao aprendizado e à perda da arrogância. Com um olhar que penetra nos detalhes do nosso cotidiano, os filósofos conseguem ao mesmo tempo descrever a realidade e refletir sobre as reentrâncias da nova e aterrorizante realidade. E têm, como Janyne Sattler, a coragem humilde de se colocar em condição de vulnerabilidade e de incerteza como qualquer cidadão: “Eu estou à espera, e não sei muito bem do quê, mas talvez de saber quanto tempo vai levar para que o abraço venha a ser permitido novamente.”

Sumário

Fraqueza do Estado e elitização da cidadania na América do Sul Lições políticas da pandemia 21

Alessandro Pinzani (UFSC)

A pandemia e o individualismo que nunca existiu. 30

Bárbara Buril (UFSC)

Cinara Nahra (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)

A soberania dos Estados e os limites das instituições internacionais na pandemia do coronavírus 45

Cristina Consani Foroni (Universidade Federal do Paraná)

Reflexões bioéticas sobre a COVID-19. 53

Darlei Dall’Agnol (UFSC)

Delamar José Volpato Dutra (UFSC)

Vários mundos para uma só pandemia: contra a universalidade do discurso filosófico 71

Érico Andrade (Universidade Federal de Pernambuco)

Evânia Reich (UFSC)

Filipe Campello (Universidade Federal de Pernambuco)

Janyne Sattler (UFSC)

O papel político da comunidade científica e dos intelectuais e o caso da pandemia do coronavírus 95

Joel T. Klein (Universidade Federal do Paraná)

Leon Farhi Neto (Universidade Federal do Tocantins)

Sobre o mal da natureza e o mal humano. 115

Maria de Lourdes Borges (UFSC)

Ética global, direitos humanos e a pandemia da COVID-19. 124

Milene Consenso Tonetto (UFSC)

Vilmar Debona e Claudia Assunpção Dias (UFSC)

Você pode gostar

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #65 – Malu Ornelas: Ela Resiste

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #64 – Vinícius Neves: Você Nunca Existiu

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #63 – André Vidal: Colagem do Fim do Mundo

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #62 – Mayra Azzi: Ponto de Vista

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #61 – Milena Abreu: O Verão Agora Acaba

-

Projeto Futuro do Presente, Presente do Futuro #60 – Júlio César Almeida: Identidade

1 Comments

Leave a Reply

Cancelar resposta

Leave a Reply

Geral

O caso Mariana Ferrer, por Honoré de Balzac

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Publicadoo

5 anos atrásem

07/11/20O caso Mariana Ferrer por Honoré de Balzac

Por Dirce Waltrick do Amarante*

Quando o escritor francês Honoré de Balzac teve acesso ao vídeo da audiência de Mariana Ferrer, ele decidiu escrever o Código dos homens honestos, isso nos idos de 1875, mas só agora estou tornando públicas suas palavras, que estavam sob segredo de justiça.

Em uma análise bastante rigorosa, Balzac lembra, em primeiro lugar, que sabemos perfeitamente bem que “em princípio, ficou estabelecido que a justiça seria para todos, mas […]” . A tradução é de Léa Novaes, pois Balzac tinha dificuldade em escrever em português.

Dito isso, ele fala da figura do procurador. Em tempos idos, diz Balzac, os procuradores “levavam tão a sério o interesse de um cliente que chegavam a morrer por eles”. Além disso, eles “nunca frequentavam a sociedade”, e se a frequentassem eram vistos como “monstros”, mas hoje, “hoje tudo está monetarizado: já não se diz que Fulano foi nomeado procurador-geral, vai defender os interesses de sua província […]. Não, nada disso; o senhor Fulano acaba de conquistar um belo posto, procurador-geral, o que equivale a honorários de vinte mil francos […]”.

Balzac ia falar da figura do juiz e do defensor público, mas depois de tudo que assistiu ficou sem as palavras justas para descrevê-los.

Então, o escritor francês decidiu se debruçar sobre o papel do advogado, que “frequenta bailes, festas […] despreza tudo o que não é elegante”. E, diz Balzac, “Justiça seja feita aos advogados […]! São os decanos, os chefes, os santos, os deuses da arte de fazer fortuna com rapidez e com uma sagacidade que os torna merecedores de muitos elogios”.

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Não citei na íntegra o texto do Balzac, porque foram esses os únicos fragmentos aos quais tive acesso, os outros foram apagados.

*Formada em Direito, em 1992, na Universidade Federal de Santa Catarina

Geral

O show de Trump: renovação ou cancelamento?

A eleição nos EUA e o destino da democracia na condição atualista

Publicadoo

5 anos atrásem

06/11/20por

Aloisio MoraisNos EUA voto popular não significa vitória. Biden terá mais votos do que Trump e ainda assim o resultado da eleição continuará indefinido por algum tempo. Apesar dos descalabros que marcaram a gestão Trump antes e durante a pandemia, o seu desempenho na atual corrida eleitoral será muito forte.

Mateus Pereira, Valdei Araujo e Walderez Ramalho, professores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em Mariana, MG

A disputa está sendo muito mais acirrada do que era inicialmente previsto pela maior parte dos institutos de pesquisa e da mídia americana, embora a cautela e o medo nunca deixaram de estar presentes. Sob esse ponto de vista, as eleições deste ano são como uma repetição do que vimos em 2016, ainda que o resultado possa ser a derrota eleitoral para Trump. Em 2016 foram os democratas que denunciaram a interferência russa, agora é o presidente-agitador que se apressa em questionar a legitimidade do pleito, sem mostrar nenhuma prova. Sabemos que no ambiente do atualismo provas têm como base apenas convicções.

Um sistema eleitoral que sobreviveu por séculos, sem grandes mudanças, pode ter se tornado obsoleto desde a eleição de Bush, em 2000. Um lembrete do possível declínio da democracia americana: das últimas oito eleições presidenciais desde 1992, os democratas venceram no voto popular as últimas sete, mas em apenas quatro ocasiões ganharam o colégio eleitoral e fizeram o presidente.

Acreditamos que as eleições nos EUA são um exemplo do confronto entre duas estratégias e duas concepções sobre fazer política: de um lado, Trump e sua promessa de eterna atualização da atualidade em modo nostálgico; e Biden, com sua aposta moderada no cansaço na agitação atualista que seu adversário republicano encarna e radicaliza, e a retomada da política em moldes liberais. Essa retomada é feita sem uma crítica efetiva ao modelo neoliberal abraçado pela cúpula do partido democrata. Uma aposta radical, como Sanders, teria se saído melhor? É difícil dizer, mas tudo leva a crer que não, tendo em vista o complicado xadrez do voto estado a estado.

A escolha entre as duas estratégias/concepções se mostrou muito mais difícil e apertada do que se imaginava. A tal “onda azul” anunciada por parte da imprensa estadunidense esteve longe de acontecer. De fato, Trump se mostrou eleitoralmente muito mais forte do que os analistas supunham. Considerando que esta não é a primeira vez que os institutos de pesquisa falharam em captar esse movimento no eleitorado americano, e considerando também que fenômeno semelhante ocorreu no Brasil em 2018, coloca-se a questão de saber se as tradicionais pesquisas de opinião tornaram-se de alguma forma obsoletas em um mundo atualista. Esse quadro muda pouco, mesmo com uma eventual vitória de Biden ou pior, com uma inconveniente reeleição de Trump.

São vários fatores que devem ser considerados para avaliar essa questão. Os próprios institutos se apressaram a ensaiar algumas explicações ao público. O diretor da Trafalgar Group, Robert Cahaly, afirmou que muitos eleitores “esconderam”, como já havia acontecido, sua preferência por Trump por algum receio ou constrangimento social.[1] Não podemos desconsiderar algum tipo de boicote/sabotagem dos eleitores republicanos, já que na retórica do trumpismo as pesquisas de opinião fazem parte da mídia vendida. Outros recorreram à justificativa de que as pesquisas anteriores representavam apenas fotografias do momento específico em que as entrevistas foram feitas, e não o que se poderia esperar na eleição propriamente dita. Isso poderia ter sido de fato observado pela tendência de redução da vantagem de Biden nos últimos 15 dias. Afinal, o episódio da contaminação de Trump e sua rápida recuperação pode ter tido um saldo positivo, ao menos na mobilização de sua base, como já havíamos especulado em coluna anterior.

Aceite-se ou não essas justificativas, fato é que os institutos de pesquisa sairão dessas eleições com sua credibilidade e imagem pública mais arranhadas, sobretudo diante das especificidades do sistema eleitoral americano. Como afirmamos, muitos fatores concorrem para esse desgaste. Um deles está relacionado à condição atualista que caracteriza o nosso presente e como cada um dos candidatos se coloca frente a tal condição.

Trump é um político bastante sintonizado com o ambiente da comunicação atualista onde as provas dispensam comprovação factual. Seja nas redes sociais, seja em seus concorridos comícios, o presidente se revela um comunicador difícil de ser batido. Dentre os aspectos associados à condição atualista, destacamos a intensidade e velocidade sem precedentes do fluxo de notícias, em detrimento dos protocolos de verificação e checagem da informação veiculada. Esse ambiente infodêmico[2] é particularmente fértil para a produção de desinformação e sua disseminação como misinformação.[3] Além das informações imprecisas, para não dizer apenas falsas, que a infodemia trumpista ajuda a difundir, é preciso levar em consideração a agitação/ativação que produz. É como se a oposição se agitasse confusamente e a base trumpista se ativasse a cada um de seus comentários polêmicos. Assim, o uso constante das redes sociais para disseminar fake news ou comentários faz com que, seja de modo positivo ou negativo, o presidente esteja sempre no foco da mídia. O acúmulo de notícias sobre suas falas ou atos inconsequentes faz com que seja difícil recuperar qual foi o absurdo dito ou feito na semana anterior. Na condição atualista há um valor excepcional em estar mais atualizado (e exposto) que o seu adversário.

Ainda assim, a manipulação das fake news como ferramenta política supõe uma linguagem organizada para se tornar eficaz. Essa afirmação pode soar chocante à primeira vista: como podemos atribuir coerência a um discurso fundamentado em desinformação e que frequentemente e sem o menor pudor afirma hoje o contrário do que disse ontem, como o exemplo do uso de máscaras na pandemia?[4] O ponto aqui é que a condição atualista coloca muitos obstáculos para que o passado, mesmo o mais recente, seja trazido à reflexão. Assim, quando confrontados com suas próprias contradições, políticos atualistas como Trump e Bolsonaro simplesmente atualizam suas narrativas e afirmações quando as anteriores se tornam insustentáveis. Com muita frequência, os seus discursos mudam em função da conveniência da atualidade, sem a mínima necessidade de se prestar conta da contradição com o que eles mesmos diziam no dia anterior.

Essa estrutura atualista do discurso político só se torna eficaz, porém, no interior de uma linguagem organizada e facilmente identificável pelo público que a compartilha, no interior de uma condição material de reorganização do mundo do trabalho e do capital. A crise de 2008, concentração de renda, neoliberalismo, capitalismo de vigilância e a formação do atual “precariado” são elementos, dentre outros, fundamentais para entender a emergência de líderes que governam e são eleitos por pequenas maiorias mobilizadas pela historicidade e ideologia atualista. Só assim podemos entender a força de Trump na eleição independente do resultado final, ainda que sua derrota interesse a todos os democratas do mundo.

Trump lança mão de artifícios retóricos quando confrontado com suas afirmações evidentemente baseadas em mentiras e contradições, de tal maneira que ele consegue, mesmo em tais situações, transmitir e reforçar o código entre o seu público. O código se estrutura em uma lógica antagonista, na qual o portador é sempre vítima de perseguição por parte do establishment e da imprensa vendida para a “esquerda corrupta” ou as corporações globalistas.

O ponto principal a ser considerado é que para ser politicamente eficaz não é necessário que o código seja compartilhado por todos; mas que seja continuamente ativado junto aqueles que já o compartilham. Por mais que esteja sustentado em desinformações, o fato é que o código é bastante poderoso na ativação de afetos políticos centrais como o medo, ódio e ansiedade, vetores de forte engajamento e agitação política que Trump e Bolsonaro sabem tão bem promover.

O sucesso dessa estratégia se coaduna com a popularização das redes sociais e dos smartphones, bem como das novas tecnologias de processamento de dados manipulados para fins políticos. Nesse contexto, tornou-se possível criar e difundir mensagens sob medida para cada tipo de público, cada indivíduo ou grupo formula suas próprias percepções sobre o mundo a partir de narrativas (códigos) que não mais precisam ser expostos publicamente a todos para serem eficazes. Após alguns reconhecimentos iniciais, os algoritmos se encarregam de abastecer-nos das notícias que nos mobilizam, sempre com o mesmo teor e formato. Reforça-se, assim, o fenômeno das “bolhas”.[5] Esses códigos podem circular de forma subterrânea, de tal modo que o que parece absurdo e chocante para uns, é perfeitamente aceitável e normalizado para outros.

Esse ambiente de circulação de notícias e códigos é condizente com a ordem atualista de nosso tempo e, ao nosso ver, é um fator importante a ser considerado no desempenho surpreendente de Trump nestas eleições. E um dos preços a se pagar para tal sucesso é a radicalização do clima de agitação que tem marcado a nossa época. Esse quadro tem resultado inclusive em distúrbios psicológicos cada vez mais comuns, como o “transtorno do estresse eleitoral”, que segundo estimativas afeta sete em cada dez cidadãos estadunidenses.[6]

Os políticos atualistas claramente não se importam em pagar esse preço, na verdade eles têm lucrado com isso. Mas, ao fim e ao cabo, eles não podem evitar completamente os efeitos colaterais de suas apostas. Agitação e dispersão geram também cansaço no eleitorado. Biden e os democratas tomaram esse efeito como vetor de suas estratégias para estas eleições. Frente à irrefreável agitação de Trump, Biden se vendeu como a opção mais “centrista”, de moderação e convergência. A divergência entre as duas estratégias foi mais uma vez demonstrada logo após o fechamento da votação: enquanto Trump se apressou em declarar-se vencedor e dizer que irá judicializar a eleição em caso de derrota, Biden classificou tal postura como “ultrajante” e pregou calma aos seus apoiadores[7].

Mesmo que a vitória do democrata seja confirmada, é inegável que o preço desse lance foi bastante alto. A imprensa americana noticiou como parcelas importantes do eleitorado negro, que o próprio Biden afirmou ser “a chave para a vitória”, relataram estarem pouco motivados a votarem no candidato democrata.[8] O mesmo ocorreu entre parte do eleitorado hispânico, em especial na Flórida e no Texas. O conservadorismo nos costumes, a adesão a denominações evangélicas que tem crescido entre hispânicos e a tradição anticomunista dos cubanos, e agora também venezuelanos, na Flórida, são fenômenos a serem considerados. Enquanto fechamos essa coluna Trump ainda lidera na Pensilvânia, estado no qual o operariado branco migrou dos democratas para o trumpismo. No último debate, Biden acabou por reconhecer que teria que acabar com a exploração do altamente poluente gás de xisto, o que foi imediatamente explorado por Trump: “Eis uma declaração importante”, ironizou o presidente. Caso perca por margem apertada na Pensilvânia, onde os trabalhadores dessa indústria são amplamente sensíveis ao tema, talvez essa declaração tenha custado a eleição.

Para entender melhor essas flutuações teríamos que fazer algo pouco praticado durante a campanha, uma avaliação retrospectiva fundada em boa informação acerca das políticas públicas implementadas por democratas e republicanos, em especial nos governos Obama e Trump. O apoio ao republicano não é apenas resultado da mágica da comunicação, deriva também da tibieza das políticas democratas e dos acertos de Trump. Reforma do sistema criminal, política externa menos intervencionista, foco na economia e na criação de empregos, com bons resultados, ao menos até a pandemia.

A decisão das eleições primárias do Partido Democrata em nomear um candidato “centrista” para concorrer nessas eleições – ao contrário de uma opção mais radical do populismo de esquerda como Bernie Sanders – foi importante para unificar o partido (em especial o seu establishment) e angariar o apoio do eleitorado “cansado” da agitação radicalizada. Por outro lado, a figura moderada de Biden não se mostrou capaz de promover um grau de engajamento e mobilização do público à altura do seu adversário agitador, nem está claro ainda se seu discurso de união nacional conseguiu atrair eleitores de Trump. Essa diferença é importante em um contexto onde o voto não é obrigatório e, no caso particular das eleições deste ano, ainda mais desencorajado pela pandemia do coronavírus.

Mesmo assim, a moderação pode ter sido eficaz para para derrotar a agitação, mas não para desativá-la. E ainda não podemos assegurar como os EUA sairá dessas eleições, pois Trump continua sendo quem é. Há ainda o risco de o agitador perder e não aceitar sair, e as consequências disso poderão ser catastróficas. E mesmo que ele saia, o trumpismo – o negacionismo, o anti-esquerdismo, o desejo de retorno a um passado glorioso e mítico – ainda permanecerá em parcelas consideráveis da população.

O que tudo isso ensina para o campo democrático brasileiro, que tem de enfrentar a sua própria versão de agitador atualista? Desde o início da votação nos EUA, Bolsonaro disparou freneticamente uma série de tweets ressoando as alegações infundadas de seu ídolo sobre as eleições serem “fraudadas” a favor dos democratas, o que seria um risco para a “liberdade” e para o Brasil. Afinal, nosso agitador atualista tupiniquim sabe bem que a permanência de Trump é uma força de sustentação fundamental para ele. As relações entre EUA e Brasil deixaram de ser uma relação entre Estados, mas sim uma relação de “amizade” (leia-se emulação e, do nosso ponto de vista, subserviência) entre os chefes de turno da Casa Branca e do Palácio do Planalto.

Assim, e seguindo o estilo atualista de fazer política, Bolsonaro ressoa as afirmações sem fundamento de Trump, sem se preocupar com a veracidade e desprezando o princípio diplomático básico da impessoalidade. Mas Bolsonaro também tem seu próprio código “alternativo”, cujo enfrentamento é a tarefa prioritária das forças democráticas no Brasil, que deverá avaliar e tomar suas próprias escolhas para vencer o confronto. Assim como o trumpismo, nos Estados Unidos, o bolsonarismo é um fenômeno que não necessariamente depende da permanência de Bolsonaro no poder: ele mobiliza parcelas consideráveis da população através de seus discursos, que defendem o conservadorismo nos costumes, o liberalismo na economia, a luta contra “o sistema”, a religião e a admiração pelo militarismo.

Será que a aposta moderada e centrista será suficiente para derrotar o bolsonarismo aqui? Mesmo que por pouco? Ou, em nosso contexto particular, faz-se necessário redobrar a aposta na radicalização pela via da esquerda? Mesmo que a vitória de Biden seja confirmada, ainda não está claro qual das duas vias parece a mais indicada para o Brasil. Enfim, tudo indica um destino trágico da democracia liberal de “pequenas maiorias” em tempos de agitação atualista. Sem negar a nossa atual realidade, cabe a nós pensar e imaginar alternativas, por mais difícil que pareça ser em nosso atual nevoeiro e impregnados por uma sensação de asfixia. Além disso, a lentidão com que a apuração avança em alguns estados decisivos promete nos deixar hipnotizados pelos mapas eleitorais na expectativa da atualização decisiva.

(*) Mateus Pereira e Valdei Araujo escreveram o Almanaque da Covid-19: 150 dias para não esquecer ou o encontro do presidente fake e um vírus real com Mayra Marques. Ambos são professores de História na Universidade Federal de Ouro Preto, em Mariana (MG). Também são autores do livro Atualismo 1.0: como a ideia de atualização mudou o século XXI e organizadores de Do Fake ao Fato: (des)atualizando Bolsonaro, com Bruna Klem. Walderez Ramalho é doutorando em História na mesma instituição. Agradecemos à Márcia Motta e ao grupo Proprietas pelo apoio e interlocução nesse projeto.

[1] https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/11/04/o-eleitor-oculto-de-trump-e-o-novo-erro-dos-institutos-de-pesquisa.htm

[2] PEREIRA, Mateus; MARQUES, Mayra; ARAUJO, Valdei. Almanaque da COVID-19: 150 dias para não esquecer, ou a história do encontro entre um presidente fake e um vírus real. Vitória: Editora Milfontes, 2020.

[3] Usamos aqui um neologismo para dar conta da diferença que em inglês é mais clara entre a produção deliberada de notícias falsas (disinformation) e sua disseminação involuntária (misinformation).

[4] https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/20/trump-muda-discurso-e-agora-diz-que-usar-mascara-e-patriotico.htm

[5] EMPOLI, Giuliano Da. Os engenheiros do caos: como as fake news, as teorias da conspiração e os algorítimos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. São Paulo: Vestígio, 2019.

[6] https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/quase-sete-em-cada-dez-americanos-relatam-transtorno-do-estresse-eleitoral.shtml

[7] https://br.noticias.yahoo.com/em-pronunciamentos-biden-prega-calma-e-trump-faz-acusacao-de-roubo-065922289.html

[8] https://www.aljazeera.com/news/2020/9/12/biden-battles-trump-lack-of-enthusiasm-among-black-voters

Feminismo

Que tal ajudar Mariana Ferrer a obter Justiça?

Não basta lacrar. Um chamamento a todas as feministas e a todas as mulheres para que enfrentemos a misoginia dos tribunais brasileiros

Publicadoo

5 anos atrásem

05/11/20A reportagem do Intercept Brasil sobre a denúncia de estupro da influencer Mariana Ferrer tornou-se viral nas redes. Sob o título JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM, o texto da repórter Schirlei Alves serviu de base para milhares e milhares de postagens sobre a excrescência jurídica que teria embasado a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. Até as 15h30 de ontem (4/11), o Google devolvia 781.000 resultados, quando se procurava pela expressão “estupro culposo”. Memes, charges, textões e textinhos foram produzidos em escala industrial para provar que um estuprador havia conseguido sentença absolutória graças a uma invencionice jurídica obrada pela Justiça, com vistas a proteger um macho branco, amigo de poderosos e, ele mesmo, “filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, que já representou a rede Globo em processos judiciais”, segundo a reportagem do Intercept.

Lida toda a sentença de 51 páginas do juiz do caso, Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, entretanto, constata-se que, em nenhum momento da sentença é dito que houve “estupro culposo” contra a jovem. Ao contrário, é dito que não existe essa tipificação e que o estupro é necessariamente doloso. Portanto, está errada a formulação do título do Intercept Brasil.

Está tão errada que o próprio site The Intercept Brasil foi obrigado, às 21h54, nada menos do que 19 horas e 50 minutos depois de publicada a história, a fazer uma “atualização” que diz assim:

“A expressão ‘estupro culposo’ foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artíficio é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo.”

O Intercept faz como a música de Tom Zé: “Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer.” Uma explicação que confunde. E, sim, o Intercept disse que a sentença inédita baseou-se no “estupro culposo”.

É só ler o título indigitado de novo:

JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM

Com as redes ajudando a espalhar a bobagem, todo mundo louco atrás de cliques, de “bombar”, da lacração, poucos deram-se ao trabalho de ler a sentença que, sim, absolveu o réu André de Camargo Aranha por “falta de provas”.

Uma pena.

Se, em vez da lacração, tivessem mirado no fato em si da absolvição do crime de estupro “por falta de provas”, talvez tivessem ajudado muito mais. Sabe-se que a cada 8 minutos uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. Mas a maior parte desses crimes jamais será nem sequer investigada pela falta de indícios e elementos probatórios, já que ocorrem escondidos e, preferencialmente, sem testemunhas.

Mariana Ferrer, diz a sentença, não conseguiu provar a acusação que fez contra André de Camargo Aranha. Será? Está na sentença que o exame toxicológico não apontou o consumo de substâncias estupefacientes, como seria de se esperar se ela tivesse ingerido involuntariamente alguma droga do tipo “Boa Noite Cinderela”. A maioria das testemunhas ouvidas, várias mulheres inclusive, disse que a vítima não cambaleava e que não parecia dopada. As câmeras internas do Café de la Musique, onde teria ocorrido o estupro, mostram Mariana Ferrer subindo para um camarote e descendo, seis minutos depois, sem necessidade de ajuda (e de salto!!!!, como faz questão de ressaltar a sentença). Teria transcorrido nesses seis minutos o crime de estupro, de que Mariana Ferrer não tem memória.

Mas Mariana Ferrer diz ter inúmeras provas irrefutáveis do estupro e que nem sequer foram levadas em consideração pelo julgador.

E, no entanto, todas as mulheres sabem da dificuldade de “provar” a violência sexual, quando ela ocorre entre quatro paredes, sem testemunhas. Mariana Ferrer não seria exceção. Nos trechos da vídeo-conferência que foi o julgamento, assombra a solidão da menina que denuncia, vítima de outros homens violentos, que a acusam de ser (ela sim), um monstro querendo prejudicar a reputação de um “pobre milionário”.

Como sempre acontece, a vítima deixa de ser vítima para se transformar no monstro sensual e ardiloso que precisa ser contido. A qualquer custo.

A verdade é que Mariana Ferrer estava sozinha.

Desde o dia em que alega ter sido estuprada (15/dezembro/2018), Mariana Ferrer tem pedido ajuda pelas redes sociais e tem narrado todo o sofrimento e a depressão que a assolam em decorrência do fato.

Quem foi ajudá-la a reunir provas? Quem foi ajudá-la a colher testemunhos que aumentassem a credibilidade de sua acusação? Quem foi ao Café de la Musique, onde ocorreram os fatos julgados, procurar indícios de que ali funcionaria um “abatedouro” de meninas destinadas ao gozo masturbatório de machos alfa? Quem?

Ou achamos razoável condenar alguém sem elementos probatórios que apoiem a denúncia?

Não, não é razoável.

Apenas a voz da vítima não pode embasar uma condenação. E quem defende isso precisa saber que abdicar de provas é apenas a reedição do velho punitivismo, é vingança. Não é Justiça. Pior, resultará na condenação sem provas dos mesmos criminalizados de sempre: os pretos, pobres e periféricos.

A única forma de evitar a perpetuação desse ciclo perverso requer de nós nós, feministas, que encaremos o estupro, cada estupro, como um problema nosso!

Temos de ajudar as vítimas a robustecer as provas da violência que sofreram. Temos de afrontar a Justiça machista, exigindo a presença de mulheres no julgamento. Tem de ser um trabalho nosso enfrentar a misoginia cuspida e escarrada de gente como Cláudio Gastão da Rosa Filho, o advogado de defesa de André de Camargo Aranha, que humilhou e ofendeu Mariana Ferrer enquanto exibia fotos dela que nada tinham a ver com o processo! Que nenhuma mulher mais tenha de enfrentar um julgamento de estupro apenas diante de homens, na solidão absoluta, como acontecia com as antigas feiticeiras.

Temos de incentivar a solidariedade entre nós, mulheres, para que acolhamos as vítimas, em vez de fingir que se trata de um problema só delas. Não há mulher ou menina que não tenha sido atacada ao menos uma vez em sua vida pela violência sexual. E nós sabemos disso em nossos próprios corpos!

É o pai, é o tio, é o avô, é o tarado que mostra o pinto para a adolescente, é o abusador que se acha no direito de ejacular na mulher dentro do trem lotado…

Temos de organizar o “Socorro Feminista”, para apoiar as mulheres que decidem denunciar a violência sexual.

Os tribunais brasileiros são câmaras de tortura contra mulheres, negros, indígenas e pobres em geral. As cenas de humilhação de Mariana Ferrer não são, infelizmente, exceções. São a regra.

É preciso atuar sobre esse front.

Então, precisamos entender que não se trata de um problema privado de Mariana Ferrer o desenlace de sua denúncia. É de todas nós!

Lembro da França, em 1971, quando uma mulher foi presa e julgada pelo crime de aborto, na época punível com a pena de morte pela guilhotina!

Em vez de “solidariedades”, textões de repúdio, e essas lacrações inúteis, 343 mulheres, entre elas as atrizes Catherine Deneuve e Jeanne Moreau, assinaram o manifesto escrito por Simone de Beauvoir, e assumindo que haviam feito, elas também, um aborto. A força desse texto e a coragem das signatárias empolgaram intelectuais como Françoise Sagan e Annie Leclerc, jornalistas conhecidas, de muitas feministas, a começar por Antoinette Fouque, da advogada Gisèle Halimi ou ainda da deputada socialista Yvette Roudy. Todas declararam ter realizado um aborto, como forma de quebrar o tabu de uma injustiça social.

A Justiça no Brasil é machista, é racista e é classista. Só incidindo juntas sobre ela será possível mudar esse regramento que sempre condena a vítima e libera o agressor.

Mariana Ferrer deve recorrer da sentença em primeira instância. Agora, é organizar a luta para mudar o rumo da História. Quem se dispõe?

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato6 anos atrás

Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)

Suzana L. Cardoso

30/06/20 at 12:53

Excelente. Me trouxe novas visões desse momento. Não foi um texto, uma análise mais da mesma