Eu não fui… Onde mesmo?

Publicadoo

10 anos atrásem

Por Fernando Sato, especial para os Jornalistas Livres

Acordei às 6 da manhã. Domingo, 6 da manhã. Sacanagem. É desumano acordar às 6 da manhã. Desumano é acordar domingo às 6 da manhã. Acordei confuso. Faz dias que não durmo direito. Bom. Segui o padrão. Abri a porta pras cachorras, pus o rango, tomei água. Abri as janelas do quarto do fundo, a porta da sala e a porta do meu quarto. Peguei a toalha da mureta do corredor, entrei no banho. Banho rápido. 10 Minutos. Acordo finalmente.

Dia cheio. Logo, logo vou pra Igreja Anglicana da rua Coropé, Pinheiros. Setenta anos de Hiroshima. Setenta anos de Nagasaki. Muito tempo. Acordo pensando em Hiroshima e Osasco. De repente 200 mil mortos, de repente 18 mortos. A única conclusão a essa hora da manhã. As coisas continuam acontecendo. A imensa deterioração do significado da vida. A cultura do medo recriando mártires. Todo santo dia.

Enquanto me enxugo com a toalha nova que não enxuga nada, lembro do que fiquei pensando essa noite. Eu conheço Osasco. Já trabalhei em Osasco. Tenho amigos em Osasco. Não conheço ninguém de Hiroshima. Nem de Nagasaki. Penso também no que me toca mais. Qual desses dois absurdos me dilacera mais. Liguei pro meu pai.

— Pai, me fala de Bastos? (cidade da Alta Paulista, onde meu pai participou ativamente na história dos derrotistas e vitoristas do interior paulista durante a Segunda Guerra). Meu pai, que não era muito de telefone em 1980 imagina agora aos 90 anos… Nada. Falou pra eu passar na casa dele. Ok.

Tomo mais água. Chamo o tx. Enquanto não chega, vejo o feed do instagram. A foto com Emir Sader bombando. O tx chega. Pego tudo, faço o check list três vezes, não dou falta de nada, ponho a vasilha d’água das cachorras pra fora, tranco a porta e desço correndo. Abro e fecho o cadeado, entro no tx e bora pra missa.

No caminho, Osasco veio mais forte. Pensando em intervenção. Precisamos lembrar sempre. Os 18 de Osasco… Hiroshima me pareceu distante. Liguei pro Julinho da casadalapa. Contei a parada da intervenção. Combinamos pra essa semana. Vai rolar…

Chego em Pinheiros. Igreja Anglicana. Ninguém tinha chegado. Na placa, a primeira missa só iria começar às 9h. Errei feio. Podia ter dormido uma hora a mais. Seria quase uma noite inteira. Passei pra turma dos Jornalistas Livres pelo whasapp o erro. Fui tomar café na casa da Marlene. Água de coco, pão com manteiga e queijo (nada de mortadela).

Volto para a igreja. Assisto a primeira missa do dia, celebrada em japonês. Penso na bobagem que eu fiz de não me esforçar pra aprender japonês. Erro. Agora fico aqui, caçando as palavras no meio do sermão. Entendi umas boas cinco frases completas. Traição? Não. Tolice de criança mesmo.

Acendemos as velas, distribuímos pela escadaria da entrada. O vento que estava parado, de repente, resolveu brincar com a gente. Uma fotógrafa, que conheci ali mesmo, lembrou de algo em Heliópolis e trouxe copinhos de plástico. Resolvido o problema. Ficou bonito.

E começa a chegar gente. Muita gente. Lotou a segunda missa, em português. Poucos japoneses, muitos amigos do pessoal da Camerata. Isso me faz pensar. Tínhamos em casa, desde muito pequeno, um altar budista em que, periodicamente, minha mãe me fazia acender aquele incenso verde. Fingia rezar o que minha mãe rezava. Mas, sinceramente, gostava daquilo. Tinha a foto do meu tio já morto, que meu pai sempre dizia ser o artista da família. Gostava do seu rosto tranquilo em preto e branco. Foi meu cúmplice na decisão de fazer arte por aí. Mas, de novo, repentinamente, o altar sumiu. Acho que foi na mudança pra Zona Norte. Achei estranho, mas criança sempre acha o que fazer, e lá fui eu ser craque no campinho da rua.

Acaba a missa, os músicos se posicionam. Tocam “Stabat Mater Dolorosa”, de Vivaldi, música que permeia todo o filme “Rapsódia em Agosto” (1991), testamento de Akira Kurosawa sobre Hiroshima e Nagasaki. Tenho que tirar fotos para a matéria. Primeiro, gravei um vídeo do primeiro movimento lá de cima, depois desci e fotografei detalhes dos músicos. Dei a volta na nave e cliquei a geral. Em algum momento da música, parei de tentar achar uma foto especial. Parei. Ouvi. Fechei os olhos. E veio aquela maldita vontade de chorar.

Mater dolorosa… Mater dolorosa… Novamente penso em Hiroshima, Nagasaki. Penso em Osasco. Mater dolorosa… Mater dolorosa… Lembro das sombras impregnadas nas calçadas de Hiroshima, onde os corpos simplesmente deixaram de existir. Lembro da foto da Marlene Bergamo na capa da Folha. A mãe se confundindo com a cruz abraçada, como se ela quisesse se transformar naquela cruz. Acima da foto, dores silenciosas em abraços, olhares perdidos, lágrimas escorrendo. E aquele céu azulíssimo. Um azul provocador, indecente, injusto. Faltou a tempestade, faltou o céu cinza, faltou o vento consumindo os rostos já molhados, as roupas cheias de barro e sujeira. Faltou o sofrimento escorrer pela página do jornal e manchar a nossa roupa de domingo à beira da mesa do café da manhã.

Distribuímos os tsurus, passarinhos de origami que são prenúncio de boa sorte. Faça 1.000 tsurus e se credencie a pedir um desejo para os deuses. Hoje, eu desejaria o fim das mortes dos filhos antes dos pais. A cena mais injusta que já pude acompanhar.

Intervenção leve, tranquila e bonita. Poderia ficar mais um tempo balançando por ali, mas tenho pela frente a nossa residência artística na feira da Kantuta. Bora encontrar com os parças da casadalapa e criarmos áreas de convivência entre moradores do Pari e comunidade boliviana.

Peguei carona com o Cachoeira, passamos primeiro pelo Bixiga e depois ele me deixou no Pari. Tudo tranquilo. Achamos que teria trânsito, que seria o caos, mas o máximo que tivemos, foi um pequeno desvio na Consolação, devido a 3 caminhões. Aê CET, 3 caminhões e fodem o caminho alheio? Demos a volta e chegamos no Pari tranquilamente, sem grandes congestionamentos ou hordas da CBF atravancando o caminho. O Cachoeira me deixou na Kantuta e continuou seu caminho para a vigília do Instituto Lula.

Cheguei na Praça e tudo estava como nos domingos anteriores. Muito verde e amarelo… e vermelho, as cores da Bolívia. A oficina das crianças estava a todo vapor, Vivi contando a história dos animais para os niños e niñas, o Alvaro cuidando dos recortes e pintura. Na outra mesa, Zeca Caldeira e crianças-assistentes montavam os “FotoRegalos”. Ampliações com uma moldura das fotos tiradas anteriormente. Retratos dos passageiros da Feira da Kantuta. Bolivianos, peruanos, equatorianos, brasileiros, colombianos, bolivarianos. Nenhum sem noção de camisa da CBF foi fotografado até então. Também, aqui é Pari. Aqui não é Paris. Enquanto isso, Will Robson soltava pedradas de seu setlist de reggaeton, dancehall e cumbia. De camisa amarela. Brinquei com ele. Pô, Will, de camiseta amarela? Ele: Por quê? Eu: Por quê? Ele, depois de parar por alguns segundos: Putz! É mesmo! Mas a música estava terminando e ele colocou outro disco e outra pedrada latino-americana. E continuou lá se divertindo com a nossa “Disco de Calle” dominical.

A tarde foi passando, almocei um ceviche na barraca peruana com o próprio Will, depois fui na Praça das Bikes conversar com o pessoal do Festival de HipHop Kantupac e combinar as paredes liberadas pro grafite do dia 23. Todos vestidos de Fubu. Tudo resolvido com a irmandade, voltei pra Kantuta.

Ajudei o Zeca na confecção das molduras dos “FotoRegalos”. Teve um pai que descobrimos ser um dos fotografados de um outro domingo e preparamos a dele. Na foto, ele estava com sua filha, que a esta altura estava pintando sua girafa. Entreguei o regalo pra ele, ele olhou desconcertado, não conseguiu esconder um sorriso tímido não muito comum e perguntou quanto era. Respondi em portuñol, língua mundial: És un regalo. Regalo és regalo. No tienes que pagar nada! Nessa hora então, o sorriso tímido se tornou um sorrisão! Foi lá, mostrar pra esposa e pra filha, e até a hora de ir embora, ele ficou carregando a foto com cuidado, e às vezes, olhando para ela novamente. Aí, sim, domingão de sol!

O sol foi baixando, fomos desmontando o acampamento, dia tranquilo e valoroso. Tudo certo! Dali, iria para um casamento na Vila Ipojuca, mas fui chamado para escrever um texto sobre a manifestação da direita. E mostrar a material e as fotos da intervenção sobre Hiroshima e Nagasaki. Mudei a rota.

Saimos de lá, eu, Zeca, mais a Rafa e a Corinha, de carro, via waze, pra desviar do trânsito. E o waze nos confrontando, mandando a gente ir pelo caminho, que normalmente, é sempre cheio. Deixamos a Rafa e Cora na Barra Funda, do lado do Teatro São Pedro. Olhei para o teatro, pedi chuva pro São Pedro. Nada de CBF. Depois, continuamos o caminho.

— O que? Ir pela Santa Cecilia, Zeca? Esse waze tá louco!

— O waze não erra, Sato!

E lá fomos nós, nos aproximando da região da Paulista.

— Rui Barbosa tá liberada!

— Então vamos, Zeca! Me deixa na esquina da Brigadeiro.

— Mas não faz esquina…

— Vai pela lateral, à direita, pega a 13 de maio e me deixa na esquina. Segue em frente!

Durante o caminho, falamos sobre o Golpe. Alguns pensadores diziam que o Golpe já tinha sido efetivado. Zeca elencou todos os acontecimentos que a gente lembrava da última semana em Brasília. Fiquei ressabiado. Tudo leva a crer… Bom, chegamos!

Desci na Brigadeiro. Respirei fundo. Será que vou ter que atravessar aquela horda da CBF pra chegar na base dos Jornalistas Livres na Paulista, próximo à Gazeta?

Virei a esquina e a Brigadeiro estava completamente vazia. Eram 6 e pouco, muito cedo, achava eu. Fui subindo. Resolvi contar quantos desavisados da CBF eu encontraria pelo caminho. Eram aproximadamente 500m até a base. Um, dois, três. Primeira coisa que eu pensei. Quatro. Que saco essa porra de camisa amarela, tenho várias que nem uso mais. Cinco. Na minha frente, duas últimas viaturas saem cantando o pneu. Tem que fazer isso na minha orelha? Tudo adola. Tô achando isso. Sete. Todo puliça é adola. E adora coxinha. Oito, Nove, Dez, Onze. Primeira turminha junta. Entrei na Paulista. Um deserto. Ou um oásis, depende do ponto de vista político. Muitos ciclistas. Nenhum vestido de CBF. Vai Haddad! Atravesso o último cruzamento. Doze, Treze, Quatorze, Quinze. Uma família. Coitado do muleque! Torço pra ele ser um adolescente rebelde. Do fundo do meu coração. Olho pra antena da Gazeta. Olho pra porra do prédio da Fiesp. Dezesseis. Vergonha alheia. Dá pra falar pro Skaf que se aquela projeção fosse feita na ditadura, ele iria preso? Ou desapareceria na poeira da história? Só que não, né, minha gente. Ele estaria do outro lado e algum estagiário negro da cota, que trabalhasse no Sesi, seria abatido em seu lugar. Lembro que não tirei foto nenhuma da passeata. Olhei pro chão. Vi um cartaz rasgado com os dizeres: fora comunismo. Os caras rasgam as próprias idéias idiotas que eles próprios têm. Dezessete. Cheguei na portaria do prédio. Subi. Cheguei na base.

Dezessete. Um a menos que os mortos de Osasco. Significa algo? Pode não significar porra nenhuma, mas pode significar também: que nessa cidade se mata mais do que se luta por um ideal frouxo que não nos pertence.

Você pode gostar

-

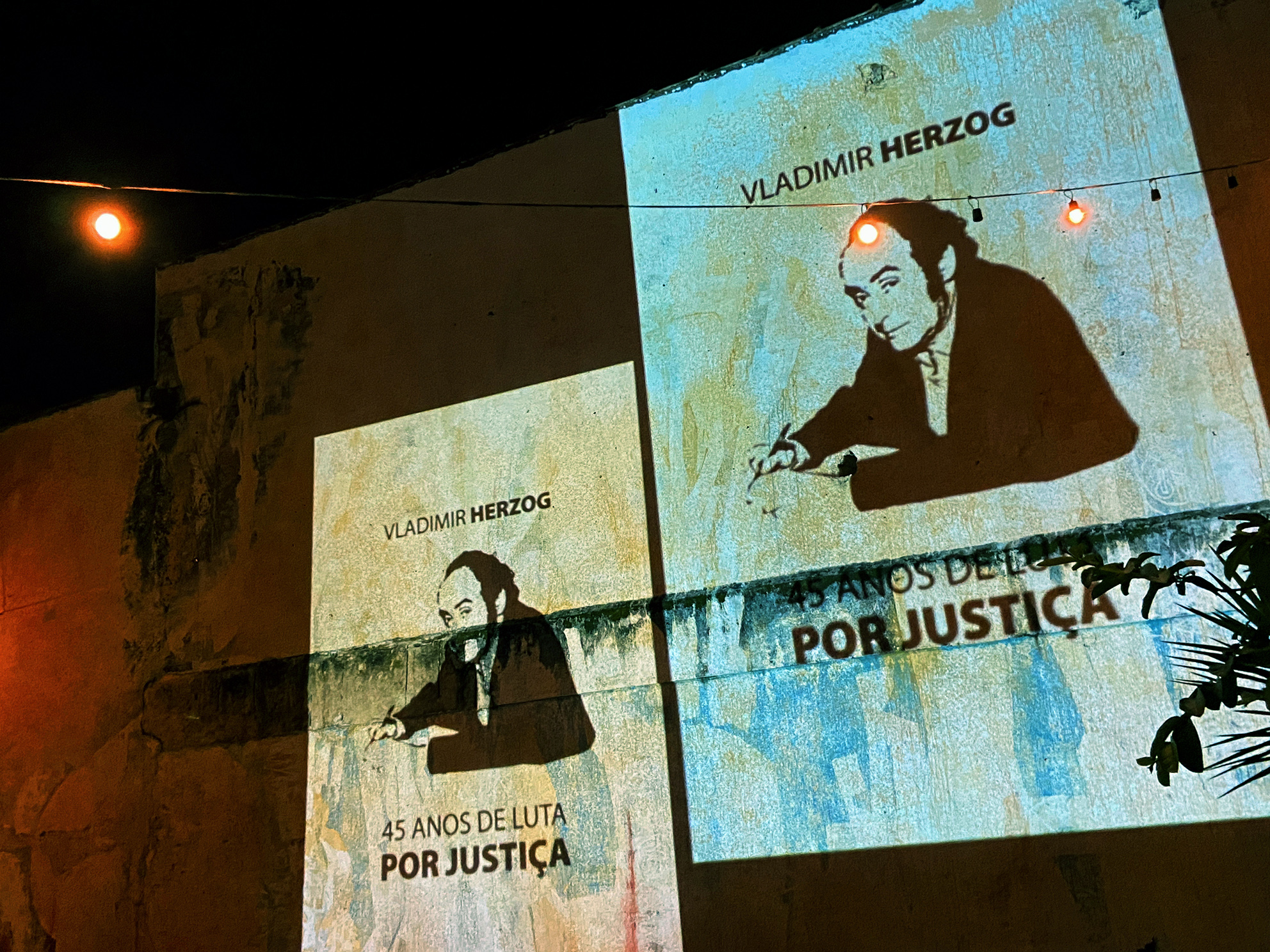

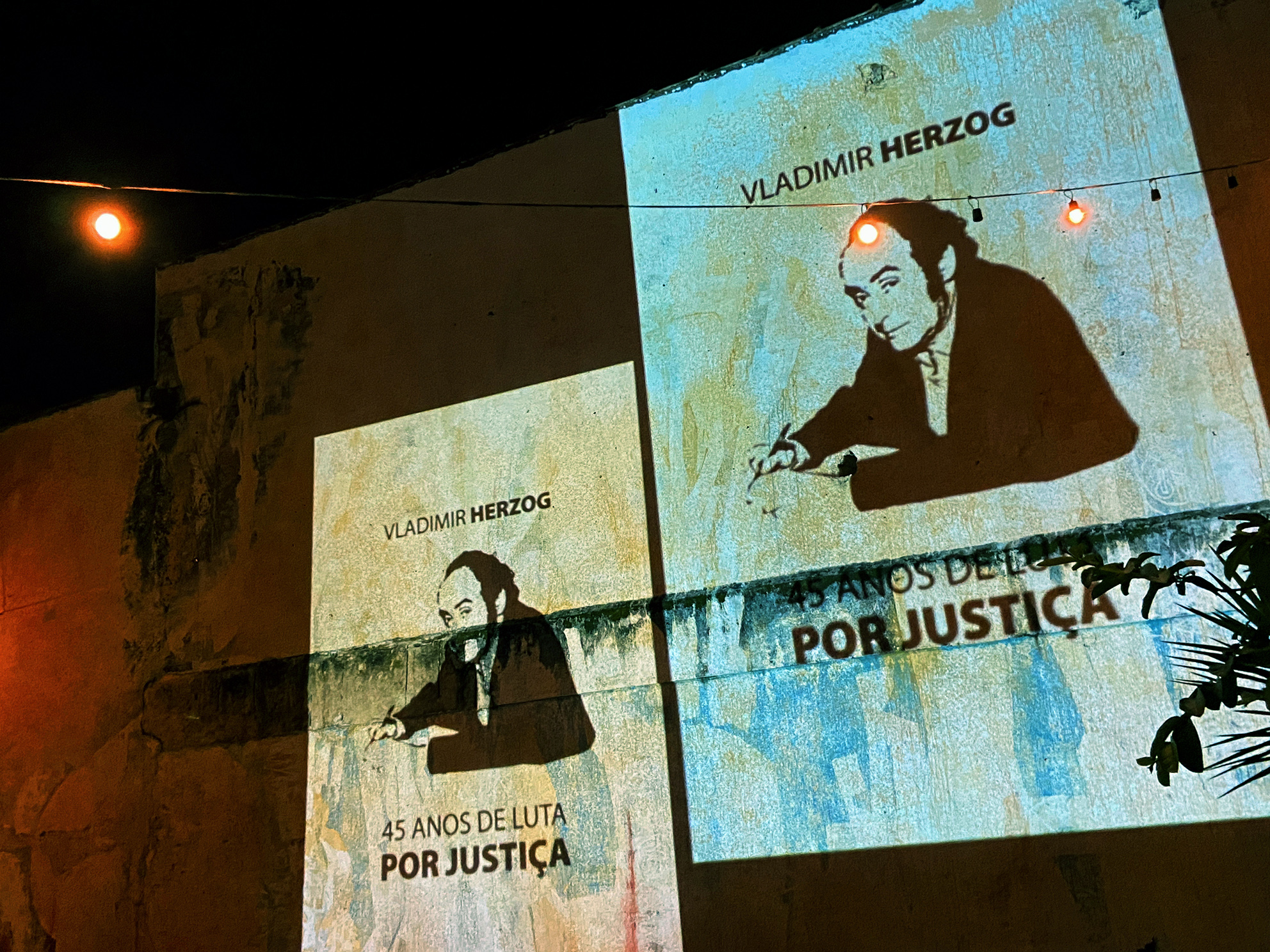

Assassinato de Vladimir Herzog por agentes da ditadura completa 45 anos

-

Corpo de Rua. Pelos labirintos do corpo

-

Golpe pra quê?

-

DEUTERONÔMIO: Se há empobrecidos, a Aliança com Deus está rompida

-

Grupos antirracismo denunciam parada Ku Klux Klan em Portugal

-

“Malditas sejam todas as cercas!” Perdemos um pescador de almas e semeador de vidas

Geral

O caso Mariana Ferrer, por Honoré de Balzac

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Publicadoo

5 anos atrásem

07/11/20O caso Mariana Ferrer por Honoré de Balzac

Por Dirce Waltrick do Amarante*

Quando o escritor francês Honoré de Balzac teve acesso ao vídeo da audiência de Mariana Ferrer, ele decidiu escrever o Código dos homens honestos, isso nos idos de 1875, mas só agora estou tornando públicas suas palavras, que estavam sob segredo de justiça.

Em uma análise bastante rigorosa, Balzac lembra, em primeiro lugar, que sabemos perfeitamente bem que “em princípio, ficou estabelecido que a justiça seria para todos, mas […]” . A tradução é de Léa Novaes, pois Balzac tinha dificuldade em escrever em português.

Dito isso, ele fala da figura do procurador. Em tempos idos, diz Balzac, os procuradores “levavam tão a sério o interesse de um cliente que chegavam a morrer por eles”. Além disso, eles “nunca frequentavam a sociedade”, e se a frequentassem eram vistos como “monstros”, mas hoje, “hoje tudo está monetarizado: já não se diz que Fulano foi nomeado procurador-geral, vai defender os interesses de sua província […]. Não, nada disso; o senhor Fulano acaba de conquistar um belo posto, procurador-geral, o que equivale a honorários de vinte mil francos […]”.

Balzac ia falar da figura do juiz e do defensor público, mas depois de tudo que assistiu ficou sem as palavras justas para descrevê-los.

Então, o escritor francês decidiu se debruçar sobre o papel do advogado, que “frequenta bailes, festas […] despreza tudo o que não é elegante”. E, diz Balzac, “Justiça seja feita aos advogados […]! São os decanos, os chefes, os santos, os deuses da arte de fazer fortuna com rapidez e com uma sagacidade que os torna merecedores de muitos elogios”.

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Não citei na íntegra o texto do Balzac, porque foram esses os únicos fragmentos aos quais tive acesso, os outros foram apagados.

*Formada em Direito, em 1992, na Universidade Federal de Santa Catarina

Geral

O show de Trump: renovação ou cancelamento?

A eleição nos EUA e o destino da democracia na condição atualista

Publicadoo

5 anos atrásem

06/11/20por

Aloisio MoraisNos EUA voto popular não significa vitória. Biden terá mais votos do que Trump e ainda assim o resultado da eleição continuará indefinido por algum tempo. Apesar dos descalabros que marcaram a gestão Trump antes e durante a pandemia, o seu desempenho na atual corrida eleitoral será muito forte.

Mateus Pereira, Valdei Araujo e Walderez Ramalho, professores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em Mariana, MG

A disputa está sendo muito mais acirrada do que era inicialmente previsto pela maior parte dos institutos de pesquisa e da mídia americana, embora a cautela e o medo nunca deixaram de estar presentes. Sob esse ponto de vista, as eleições deste ano são como uma repetição do que vimos em 2016, ainda que o resultado possa ser a derrota eleitoral para Trump. Em 2016 foram os democratas que denunciaram a interferência russa, agora é o presidente-agitador que se apressa em questionar a legitimidade do pleito, sem mostrar nenhuma prova. Sabemos que no ambiente do atualismo provas têm como base apenas convicções.

Um sistema eleitoral que sobreviveu por séculos, sem grandes mudanças, pode ter se tornado obsoleto desde a eleição de Bush, em 2000. Um lembrete do possível declínio da democracia americana: das últimas oito eleições presidenciais desde 1992, os democratas venceram no voto popular as últimas sete, mas em apenas quatro ocasiões ganharam o colégio eleitoral e fizeram o presidente.

Acreditamos que as eleições nos EUA são um exemplo do confronto entre duas estratégias e duas concepções sobre fazer política: de um lado, Trump e sua promessa de eterna atualização da atualidade em modo nostálgico; e Biden, com sua aposta moderada no cansaço na agitação atualista que seu adversário republicano encarna e radicaliza, e a retomada da política em moldes liberais. Essa retomada é feita sem uma crítica efetiva ao modelo neoliberal abraçado pela cúpula do partido democrata. Uma aposta radical, como Sanders, teria se saído melhor? É difícil dizer, mas tudo leva a crer que não, tendo em vista o complicado xadrez do voto estado a estado.

A escolha entre as duas estratégias/concepções se mostrou muito mais difícil e apertada do que se imaginava. A tal “onda azul” anunciada por parte da imprensa estadunidense esteve longe de acontecer. De fato, Trump se mostrou eleitoralmente muito mais forte do que os analistas supunham. Considerando que esta não é a primeira vez que os institutos de pesquisa falharam em captar esse movimento no eleitorado americano, e considerando também que fenômeno semelhante ocorreu no Brasil em 2018, coloca-se a questão de saber se as tradicionais pesquisas de opinião tornaram-se de alguma forma obsoletas em um mundo atualista. Esse quadro muda pouco, mesmo com uma eventual vitória de Biden ou pior, com uma inconveniente reeleição de Trump.

São vários fatores que devem ser considerados para avaliar essa questão. Os próprios institutos se apressaram a ensaiar algumas explicações ao público. O diretor da Trafalgar Group, Robert Cahaly, afirmou que muitos eleitores “esconderam”, como já havia acontecido, sua preferência por Trump por algum receio ou constrangimento social.[1] Não podemos desconsiderar algum tipo de boicote/sabotagem dos eleitores republicanos, já que na retórica do trumpismo as pesquisas de opinião fazem parte da mídia vendida. Outros recorreram à justificativa de que as pesquisas anteriores representavam apenas fotografias do momento específico em que as entrevistas foram feitas, e não o que se poderia esperar na eleição propriamente dita. Isso poderia ter sido de fato observado pela tendência de redução da vantagem de Biden nos últimos 15 dias. Afinal, o episódio da contaminação de Trump e sua rápida recuperação pode ter tido um saldo positivo, ao menos na mobilização de sua base, como já havíamos especulado em coluna anterior.

Aceite-se ou não essas justificativas, fato é que os institutos de pesquisa sairão dessas eleições com sua credibilidade e imagem pública mais arranhadas, sobretudo diante das especificidades do sistema eleitoral americano. Como afirmamos, muitos fatores concorrem para esse desgaste. Um deles está relacionado à condição atualista que caracteriza o nosso presente e como cada um dos candidatos se coloca frente a tal condição.

Trump é um político bastante sintonizado com o ambiente da comunicação atualista onde as provas dispensam comprovação factual. Seja nas redes sociais, seja em seus concorridos comícios, o presidente se revela um comunicador difícil de ser batido. Dentre os aspectos associados à condição atualista, destacamos a intensidade e velocidade sem precedentes do fluxo de notícias, em detrimento dos protocolos de verificação e checagem da informação veiculada. Esse ambiente infodêmico[2] é particularmente fértil para a produção de desinformação e sua disseminação como misinformação.[3] Além das informações imprecisas, para não dizer apenas falsas, que a infodemia trumpista ajuda a difundir, é preciso levar em consideração a agitação/ativação que produz. É como se a oposição se agitasse confusamente e a base trumpista se ativasse a cada um de seus comentários polêmicos. Assim, o uso constante das redes sociais para disseminar fake news ou comentários faz com que, seja de modo positivo ou negativo, o presidente esteja sempre no foco da mídia. O acúmulo de notícias sobre suas falas ou atos inconsequentes faz com que seja difícil recuperar qual foi o absurdo dito ou feito na semana anterior. Na condição atualista há um valor excepcional em estar mais atualizado (e exposto) que o seu adversário.

Ainda assim, a manipulação das fake news como ferramenta política supõe uma linguagem organizada para se tornar eficaz. Essa afirmação pode soar chocante à primeira vista: como podemos atribuir coerência a um discurso fundamentado em desinformação e que frequentemente e sem o menor pudor afirma hoje o contrário do que disse ontem, como o exemplo do uso de máscaras na pandemia?[4] O ponto aqui é que a condição atualista coloca muitos obstáculos para que o passado, mesmo o mais recente, seja trazido à reflexão. Assim, quando confrontados com suas próprias contradições, políticos atualistas como Trump e Bolsonaro simplesmente atualizam suas narrativas e afirmações quando as anteriores se tornam insustentáveis. Com muita frequência, os seus discursos mudam em função da conveniência da atualidade, sem a mínima necessidade de se prestar conta da contradição com o que eles mesmos diziam no dia anterior.

Essa estrutura atualista do discurso político só se torna eficaz, porém, no interior de uma linguagem organizada e facilmente identificável pelo público que a compartilha, no interior de uma condição material de reorganização do mundo do trabalho e do capital. A crise de 2008, concentração de renda, neoliberalismo, capitalismo de vigilância e a formação do atual “precariado” são elementos, dentre outros, fundamentais para entender a emergência de líderes que governam e são eleitos por pequenas maiorias mobilizadas pela historicidade e ideologia atualista. Só assim podemos entender a força de Trump na eleição independente do resultado final, ainda que sua derrota interesse a todos os democratas do mundo.

Trump lança mão de artifícios retóricos quando confrontado com suas afirmações evidentemente baseadas em mentiras e contradições, de tal maneira que ele consegue, mesmo em tais situações, transmitir e reforçar o código entre o seu público. O código se estrutura em uma lógica antagonista, na qual o portador é sempre vítima de perseguição por parte do establishment e da imprensa vendida para a “esquerda corrupta” ou as corporações globalistas.

O ponto principal a ser considerado é que para ser politicamente eficaz não é necessário que o código seja compartilhado por todos; mas que seja continuamente ativado junto aqueles que já o compartilham. Por mais que esteja sustentado em desinformações, o fato é que o código é bastante poderoso na ativação de afetos políticos centrais como o medo, ódio e ansiedade, vetores de forte engajamento e agitação política que Trump e Bolsonaro sabem tão bem promover.

O sucesso dessa estratégia se coaduna com a popularização das redes sociais e dos smartphones, bem como das novas tecnologias de processamento de dados manipulados para fins políticos. Nesse contexto, tornou-se possível criar e difundir mensagens sob medida para cada tipo de público, cada indivíduo ou grupo formula suas próprias percepções sobre o mundo a partir de narrativas (códigos) que não mais precisam ser expostos publicamente a todos para serem eficazes. Após alguns reconhecimentos iniciais, os algoritmos se encarregam de abastecer-nos das notícias que nos mobilizam, sempre com o mesmo teor e formato. Reforça-se, assim, o fenômeno das “bolhas”.[5] Esses códigos podem circular de forma subterrânea, de tal modo que o que parece absurdo e chocante para uns, é perfeitamente aceitável e normalizado para outros.

Esse ambiente de circulação de notícias e códigos é condizente com a ordem atualista de nosso tempo e, ao nosso ver, é um fator importante a ser considerado no desempenho surpreendente de Trump nestas eleições. E um dos preços a se pagar para tal sucesso é a radicalização do clima de agitação que tem marcado a nossa época. Esse quadro tem resultado inclusive em distúrbios psicológicos cada vez mais comuns, como o “transtorno do estresse eleitoral”, que segundo estimativas afeta sete em cada dez cidadãos estadunidenses.[6]

Os políticos atualistas claramente não se importam em pagar esse preço, na verdade eles têm lucrado com isso. Mas, ao fim e ao cabo, eles não podem evitar completamente os efeitos colaterais de suas apostas. Agitação e dispersão geram também cansaço no eleitorado. Biden e os democratas tomaram esse efeito como vetor de suas estratégias para estas eleições. Frente à irrefreável agitação de Trump, Biden se vendeu como a opção mais “centrista”, de moderação e convergência. A divergência entre as duas estratégias foi mais uma vez demonstrada logo após o fechamento da votação: enquanto Trump se apressou em declarar-se vencedor e dizer que irá judicializar a eleição em caso de derrota, Biden classificou tal postura como “ultrajante” e pregou calma aos seus apoiadores[7].

Mesmo que a vitória do democrata seja confirmada, é inegável que o preço desse lance foi bastante alto. A imprensa americana noticiou como parcelas importantes do eleitorado negro, que o próprio Biden afirmou ser “a chave para a vitória”, relataram estarem pouco motivados a votarem no candidato democrata.[8] O mesmo ocorreu entre parte do eleitorado hispânico, em especial na Flórida e no Texas. O conservadorismo nos costumes, a adesão a denominações evangélicas que tem crescido entre hispânicos e a tradição anticomunista dos cubanos, e agora também venezuelanos, na Flórida, são fenômenos a serem considerados. Enquanto fechamos essa coluna Trump ainda lidera na Pensilvânia, estado no qual o operariado branco migrou dos democratas para o trumpismo. No último debate, Biden acabou por reconhecer que teria que acabar com a exploração do altamente poluente gás de xisto, o que foi imediatamente explorado por Trump: “Eis uma declaração importante”, ironizou o presidente. Caso perca por margem apertada na Pensilvânia, onde os trabalhadores dessa indústria são amplamente sensíveis ao tema, talvez essa declaração tenha custado a eleição.

Para entender melhor essas flutuações teríamos que fazer algo pouco praticado durante a campanha, uma avaliação retrospectiva fundada em boa informação acerca das políticas públicas implementadas por democratas e republicanos, em especial nos governos Obama e Trump. O apoio ao republicano não é apenas resultado da mágica da comunicação, deriva também da tibieza das políticas democratas e dos acertos de Trump. Reforma do sistema criminal, política externa menos intervencionista, foco na economia e na criação de empregos, com bons resultados, ao menos até a pandemia.

A decisão das eleições primárias do Partido Democrata em nomear um candidato “centrista” para concorrer nessas eleições – ao contrário de uma opção mais radical do populismo de esquerda como Bernie Sanders – foi importante para unificar o partido (em especial o seu establishment) e angariar o apoio do eleitorado “cansado” da agitação radicalizada. Por outro lado, a figura moderada de Biden não se mostrou capaz de promover um grau de engajamento e mobilização do público à altura do seu adversário agitador, nem está claro ainda se seu discurso de união nacional conseguiu atrair eleitores de Trump. Essa diferença é importante em um contexto onde o voto não é obrigatório e, no caso particular das eleições deste ano, ainda mais desencorajado pela pandemia do coronavírus.

Mesmo assim, a moderação pode ter sido eficaz para para derrotar a agitação, mas não para desativá-la. E ainda não podemos assegurar como os EUA sairá dessas eleições, pois Trump continua sendo quem é. Há ainda o risco de o agitador perder e não aceitar sair, e as consequências disso poderão ser catastróficas. E mesmo que ele saia, o trumpismo – o negacionismo, o anti-esquerdismo, o desejo de retorno a um passado glorioso e mítico – ainda permanecerá em parcelas consideráveis da população.

O que tudo isso ensina para o campo democrático brasileiro, que tem de enfrentar a sua própria versão de agitador atualista? Desde o início da votação nos EUA, Bolsonaro disparou freneticamente uma série de tweets ressoando as alegações infundadas de seu ídolo sobre as eleições serem “fraudadas” a favor dos democratas, o que seria um risco para a “liberdade” e para o Brasil. Afinal, nosso agitador atualista tupiniquim sabe bem que a permanência de Trump é uma força de sustentação fundamental para ele. As relações entre EUA e Brasil deixaram de ser uma relação entre Estados, mas sim uma relação de “amizade” (leia-se emulação e, do nosso ponto de vista, subserviência) entre os chefes de turno da Casa Branca e do Palácio do Planalto.

Assim, e seguindo o estilo atualista de fazer política, Bolsonaro ressoa as afirmações sem fundamento de Trump, sem se preocupar com a veracidade e desprezando o princípio diplomático básico da impessoalidade. Mas Bolsonaro também tem seu próprio código “alternativo”, cujo enfrentamento é a tarefa prioritária das forças democráticas no Brasil, que deverá avaliar e tomar suas próprias escolhas para vencer o confronto. Assim como o trumpismo, nos Estados Unidos, o bolsonarismo é um fenômeno que não necessariamente depende da permanência de Bolsonaro no poder: ele mobiliza parcelas consideráveis da população através de seus discursos, que defendem o conservadorismo nos costumes, o liberalismo na economia, a luta contra “o sistema”, a religião e a admiração pelo militarismo.

Será que a aposta moderada e centrista será suficiente para derrotar o bolsonarismo aqui? Mesmo que por pouco? Ou, em nosso contexto particular, faz-se necessário redobrar a aposta na radicalização pela via da esquerda? Mesmo que a vitória de Biden seja confirmada, ainda não está claro qual das duas vias parece a mais indicada para o Brasil. Enfim, tudo indica um destino trágico da democracia liberal de “pequenas maiorias” em tempos de agitação atualista. Sem negar a nossa atual realidade, cabe a nós pensar e imaginar alternativas, por mais difícil que pareça ser em nosso atual nevoeiro e impregnados por uma sensação de asfixia. Além disso, a lentidão com que a apuração avança em alguns estados decisivos promete nos deixar hipnotizados pelos mapas eleitorais na expectativa da atualização decisiva.

(*) Mateus Pereira e Valdei Araujo escreveram o Almanaque da Covid-19: 150 dias para não esquecer ou o encontro do presidente fake e um vírus real com Mayra Marques. Ambos são professores de História na Universidade Federal de Ouro Preto, em Mariana (MG). Também são autores do livro Atualismo 1.0: como a ideia de atualização mudou o século XXI e organizadores de Do Fake ao Fato: (des)atualizando Bolsonaro, com Bruna Klem. Walderez Ramalho é doutorando em História na mesma instituição. Agradecemos à Márcia Motta e ao grupo Proprietas pelo apoio e interlocução nesse projeto.

[1] https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/11/04/o-eleitor-oculto-de-trump-e-o-novo-erro-dos-institutos-de-pesquisa.htm

[2] PEREIRA, Mateus; MARQUES, Mayra; ARAUJO, Valdei. Almanaque da COVID-19: 150 dias para não esquecer, ou a história do encontro entre um presidente fake e um vírus real. Vitória: Editora Milfontes, 2020.

[3] Usamos aqui um neologismo para dar conta da diferença que em inglês é mais clara entre a produção deliberada de notícias falsas (disinformation) e sua disseminação involuntária (misinformation).

[4] https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/20/trump-muda-discurso-e-agora-diz-que-usar-mascara-e-patriotico.htm

[5] EMPOLI, Giuliano Da. Os engenheiros do caos: como as fake news, as teorias da conspiração e os algorítimos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. São Paulo: Vestígio, 2019.

[6] https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/quase-sete-em-cada-dez-americanos-relatam-transtorno-do-estresse-eleitoral.shtml

[7] https://br.noticias.yahoo.com/em-pronunciamentos-biden-prega-calma-e-trump-faz-acusacao-de-roubo-065922289.html

[8] https://www.aljazeera.com/news/2020/9/12/biden-battles-trump-lack-of-enthusiasm-among-black-voters

Feminismo

Que tal ajudar Mariana Ferrer a obter Justiça?

Não basta lacrar. Um chamamento a todas as feministas e a todas as mulheres para que enfrentemos a misoginia dos tribunais brasileiros

Publicadoo

5 anos atrásem

05/11/20A reportagem do Intercept Brasil sobre a denúncia de estupro da influencer Mariana Ferrer tornou-se viral nas redes. Sob o título JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM, o texto da repórter Schirlei Alves serviu de base para milhares e milhares de postagens sobre a excrescência jurídica que teria embasado a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. Até as 15h30 de ontem (4/11), o Google devolvia 781.000 resultados, quando se procurava pela expressão “estupro culposo”. Memes, charges, textões e textinhos foram produzidos em escala industrial para provar que um estuprador havia conseguido sentença absolutória graças a uma invencionice jurídica obrada pela Justiça, com vistas a proteger um macho branco, amigo de poderosos e, ele mesmo, “filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, que já representou a rede Globo em processos judiciais”, segundo a reportagem do Intercept.

Lida toda a sentença de 51 páginas do juiz do caso, Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, entretanto, constata-se que, em nenhum momento da sentença é dito que houve “estupro culposo” contra a jovem. Ao contrário, é dito que não existe essa tipificação e que o estupro é necessariamente doloso. Portanto, está errada a formulação do título do Intercept Brasil.

Está tão errada que o próprio site The Intercept Brasil foi obrigado, às 21h54, nada menos do que 19 horas e 50 minutos depois de publicada a história, a fazer uma “atualização” que diz assim:

“A expressão ‘estupro culposo’ foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artíficio é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo.”

O Intercept faz como a música de Tom Zé: “Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer.” Uma explicação que confunde. E, sim, o Intercept disse que a sentença inédita baseou-se no “estupro culposo”.

É só ler o título indigitado de novo:

JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM

Com as redes ajudando a espalhar a bobagem, todo mundo louco atrás de cliques, de “bombar”, da lacração, poucos deram-se ao trabalho de ler a sentença que, sim, absolveu o réu André de Camargo Aranha por “falta de provas”.

Uma pena.

Se, em vez da lacração, tivessem mirado no fato em si da absolvição do crime de estupro “por falta de provas”, talvez tivessem ajudado muito mais. Sabe-se que a cada 8 minutos uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. Mas a maior parte desses crimes jamais será nem sequer investigada pela falta de indícios e elementos probatórios, já que ocorrem escondidos e, preferencialmente, sem testemunhas.

Mariana Ferrer, diz a sentença, não conseguiu provar a acusação que fez contra André de Camargo Aranha. Será? Está na sentença que o exame toxicológico não apontou o consumo de substâncias estupefacientes, como seria de se esperar se ela tivesse ingerido involuntariamente alguma droga do tipo “Boa Noite Cinderela”. A maioria das testemunhas ouvidas, várias mulheres inclusive, disse que a vítima não cambaleava e que não parecia dopada. As câmeras internas do Café de la Musique, onde teria ocorrido o estupro, mostram Mariana Ferrer subindo para um camarote e descendo, seis minutos depois, sem necessidade de ajuda (e de salto!!!!, como faz questão de ressaltar a sentença). Teria transcorrido nesses seis minutos o crime de estupro, de que Mariana Ferrer não tem memória.

Mas Mariana Ferrer diz ter inúmeras provas irrefutáveis do estupro e que nem sequer foram levadas em consideração pelo julgador.

E, no entanto, todas as mulheres sabem da dificuldade de “provar” a violência sexual, quando ela ocorre entre quatro paredes, sem testemunhas. Mariana Ferrer não seria exceção. Nos trechos da vídeo-conferência que foi o julgamento, assombra a solidão da menina que denuncia, vítima de outros homens violentos, que a acusam de ser (ela sim), um monstro querendo prejudicar a reputação de um “pobre milionário”.

Como sempre acontece, a vítima deixa de ser vítima para se transformar no monstro sensual e ardiloso que precisa ser contido. A qualquer custo.

A verdade é que Mariana Ferrer estava sozinha.

Desde o dia em que alega ter sido estuprada (15/dezembro/2018), Mariana Ferrer tem pedido ajuda pelas redes sociais e tem narrado todo o sofrimento e a depressão que a assolam em decorrência do fato.

Quem foi ajudá-la a reunir provas? Quem foi ajudá-la a colher testemunhos que aumentassem a credibilidade de sua acusação? Quem foi ao Café de la Musique, onde ocorreram os fatos julgados, procurar indícios de que ali funcionaria um “abatedouro” de meninas destinadas ao gozo masturbatório de machos alfa? Quem?

Ou achamos razoável condenar alguém sem elementos probatórios que apoiem a denúncia?

Não, não é razoável.

Apenas a voz da vítima não pode embasar uma condenação. E quem defende isso precisa saber que abdicar de provas é apenas a reedição do velho punitivismo, é vingança. Não é Justiça. Pior, resultará na condenação sem provas dos mesmos criminalizados de sempre: os pretos, pobres e periféricos.

A única forma de evitar a perpetuação desse ciclo perverso requer de nós nós, feministas, que encaremos o estupro, cada estupro, como um problema nosso!

Temos de ajudar as vítimas a robustecer as provas da violência que sofreram. Temos de afrontar a Justiça machista, exigindo a presença de mulheres no julgamento. Tem de ser um trabalho nosso enfrentar a misoginia cuspida e escarrada de gente como Cláudio Gastão da Rosa Filho, o advogado de defesa de André de Camargo Aranha, que humilhou e ofendeu Mariana Ferrer enquanto exibia fotos dela que nada tinham a ver com o processo! Que nenhuma mulher mais tenha de enfrentar um julgamento de estupro apenas diante de homens, na solidão absoluta, como acontecia com as antigas feiticeiras.

Temos de incentivar a solidariedade entre nós, mulheres, para que acolhamos as vítimas, em vez de fingir que se trata de um problema só delas. Não há mulher ou menina que não tenha sido atacada ao menos uma vez em sua vida pela violência sexual. E nós sabemos disso em nossos próprios corpos!

É o pai, é o tio, é o avô, é o tarado que mostra o pinto para a adolescente, é o abusador que se acha no direito de ejacular na mulher dentro do trem lotado…

Temos de organizar o “Socorro Feminista”, para apoiar as mulheres que decidem denunciar a violência sexual.

Os tribunais brasileiros são câmaras de tortura contra mulheres, negros, indígenas e pobres em geral. As cenas de humilhação de Mariana Ferrer não são, infelizmente, exceções. São a regra.

É preciso atuar sobre esse front.

Então, precisamos entender que não se trata de um problema privado de Mariana Ferrer o desenlace de sua denúncia. É de todas nós!

Lembro da França, em 1971, quando uma mulher foi presa e julgada pelo crime de aborto, na época punível com a pena de morte pela guilhotina!

Em vez de “solidariedades”, textões de repúdio, e essas lacrações inúteis, 343 mulheres, entre elas as atrizes Catherine Deneuve e Jeanne Moreau, assinaram o manifesto escrito por Simone de Beauvoir, e assumindo que haviam feito, elas também, um aborto. A força desse texto e a coragem das signatárias empolgaram intelectuais como Françoise Sagan e Annie Leclerc, jornalistas conhecidas, de muitas feministas, a começar por Antoinette Fouque, da advogada Gisèle Halimi ou ainda da deputada socialista Yvette Roudy. Todas declararam ter realizado um aborto, como forma de quebrar o tabu de uma injustiça social.

A Justiça no Brasil é machista, é racista e é classista. Só incidindo juntas sobre ela será possível mudar esse regramento que sempre condena a vítima e libera o agressor.

Mariana Ferrer deve recorrer da sentença em primeira instância. Agora, é organizar a luta para mudar o rumo da História. Quem se dispõe?

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato6 anos atrás

Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação6 anos atrás

Educação6 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições 20187 anos atrás

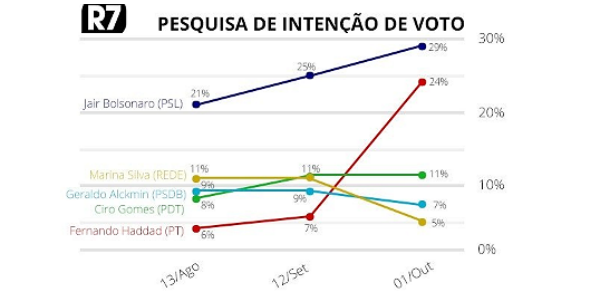

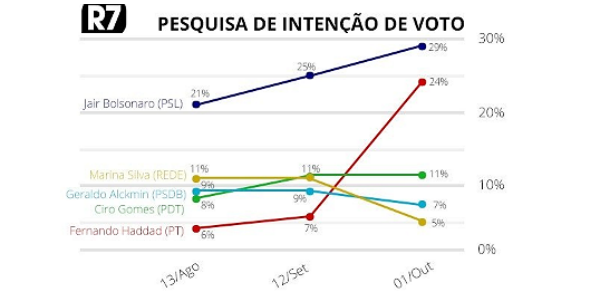

Eleições 20187 anos atrásRecord entra na briga das pesquisas e indica o contrário do Ibope