Arte

Território de gigantes na arte e cultura, a Zona Sul entrega Marabu, a mais nova cria negra artística da quebrada

Publicadoo

6 anos atrásem

Lucas Martins, dos Jornalistas Livres / Edição: Katia Passos, Jornalistas Livres

Desde que lançou seu primeiro trabalho em 2018, o single Negócios, Marabu busca uma trilha específica para sua criação. Sem deixar de buscar no passado o que é importante para construir o novo.

O músico e estudante de história, Matheus Santos, 23 anos, nasceu na Zona Sul de São Paulo, e adotou o nome Marabu para construir, não apenas novas canções brasileiras, mas toda uma musicalidade efervescente.

Depois de duas faixas lançadas, o músico está preparando um álbum para tomar o mercado até o final do ano. Feito de forma colaborativa, com trabalhos de diversos artistas independentes e por meio de financiamento coletivo, o projeto exigiu uma intensa volta ao passado. Exigência feita pelo próprio artista, que deseja “usar o passado para entender o presente, pensando no futuro”. O clipe de Boa Sorte, segundo trabalho já lançado, também sairá em breve.

O álbum é um projeto que busca, “criar um universo se utilizando de linguagens musicais brasileiras”, como descreve o jovem músico.

Território de gigantes

Além de ser berço do maior grupo de rap nacional, os Racionais Mc’s, a zona sul conta com diversos grupos de Slam e Saraus, formas poéticas pelas quais Matheus começou sua trilha artística. Não por coincidência é lá que surgiu a Cooperifa, um dos mais importantes eventos culturais da cidade. Criolo é outra cria da região.

Em uma conversa com o repórter Lucas Martins, dos Jornalistas Livres, numa praça de SP, Marabu falou sobre o álbum, influências históricas, políticas e musicais que o trouxeram até aqui.

Curta esse papo agora…..

JL: Porque Marabu?

Marabu: Marabu é como se chama quem conta história no ocidente africano entre o que hoje é o Mali, na etnia Fula. Vi esse nome há bastante tempo e sempre achei da hora a sonoridade e o significado. Independentemente do que a gente trata e não é só história triste, dos problemas, quando pegamos o microfone, estamos contando uma história, uma narrativa. E faz um ano que assumi esse nome artístico. Faço o corre do Slam da poesia, faz uma cota e sempre tive vontade de fazer música, mas era inacessível, havia falta de conhecimento, nunca estudei música e em um determinado momento decidi “me jogar”. Conheci o Levi Keniata [produtor musical], que já era próximo do Wellison Freire [produtor executivo] e do Cauê Carvalho [produtor executivo]. A Amanda Figueiredo é a assessora de comunicação e trampamos com essa estrutura. É meio que uma rede, mas eles também fazem seus corres. Realmente forma uma rede,

Trampar com arte é muito difícil, principalmente a remuneração, a gente sempre tenta reverter alguma coisa, fazer o orçamento certo e pagar corretamente. Mas não é em valor de mercado e isso sempre trava e não é o modelo ideal. Mas temos conseguido caminhar com o que dá.

JL: Qual é a proposta do disco?

Marabu: A proposta é não buscar uma estética musical na brisa estadunidense como o Rap de lá, que por mais que ele tenha criado outra vertente no Brasil, tem uma cara muito gringa. Tudo que a gente cria agora para o disco também tentou colocar ao máximo na faixa Boa Sorte e um pouco na Negócios. A ideia é criar uma nova estica para o Funk porque o disco é disco é de funk, com uma outra proposta narrativa, poética, melódica, mas não sei nem se é nova, porque a gente busca muito fundamentos nas antigas. E para trampar eu procuro ouvir sempre Neguinho do Kaxeta, PP da Vs, Felipe Boladão. Conhecemos o que a indústria do Funk propõe, uma indústria cada vez mais está vinculada às grandes gravadoras e não estou fazendo um juízo de valor dessa brisa, mas sim chamando atenção para o que pode surgir disso, que é uma brisa de preto, de terreiro, que veio do Rio e passou pela baixada até chegar em São Paulo. Então eu não acredito que para artistas de quebrada o Rap e o Trap sejam as únicas linguagens para contar narrativas fora do comum. A gente pode fazer isso no Samba, no Funk porque uma linguagem não pertence a uma única narrativa e na Negócios, demos um passo, a Boa Sorte enverga mais e no disco todo vamos trazer isso mais do que nunca. As duas faixas foram criadas para Sarau e Slam, mas elas se transformam em música. E elas carregam um pouco da brisa do Rap, por ser falado. Mas minha musicalidade busca ter outro destino. No Slam e no Sarau eu já sentia uma brisa muito diferente do que eu propunha. Eu buscava uma melodia, uma outra estética.

JL: Existe uma narrativa no disco?

Marabu: O que dá para adiantar é que o disco fala do presente. Não sei bem como os artistas chapam com isso, mas acho que muitos fazem e fiquei muito feliz quando percebi. A ideia é tratar o presente e o futuro como não muitos distantes porque o futuro acontece amanhã, daqui cinco minutos. Pensa o futuro sempre tentando compreender o presente. O disco tenta materializar o presente para entender o futuro em todos os aspectos, políticos, artístico e cultural.

JL: Como historiador essa relação entre tempos fica mais fácil…

Marabu: Com certeza. As pessoas acreditam que a história é sobre o passado e não é. A história é fundamental para compreender o presente e para imaginar, mas não conseguimos nem chegar perto do que vai ser o futuro. Por exemplo, enquanto a gente está aqui trocando ideia, estamos ouvindo mandelão [que toca ao fundo, em uma barraquinha no meio da praça] e por mais que pareça extremamente digital o que marca o ritmo nessa música é um agogô que está numa clave de congô. Congô que é clave de terreiro, de tambor de terreiro. Ninguém no passado imagina que futuro seria assim, que teríamos um agogô distorcido nesse grau e sincronizado no ritmo das músicas. Mas foi o que aconteceu. A musicalidade no Brasil e das quebradas daqui se vincula aos tambores. Não dá para pensar nossa música sem percussão, sem ritmo. Mas não é aquela brisa romântica de globeleza, escola de samba. O funk e o pagode estão nisso, nada foge disso. Negar seria ignorar nossa identidade. Sempre falo sobre isso. Qual é a nossa identidade e das pessoas criadas aqui? Nossa identidade é roubada o tempo todo. Principalmente as pessoas pretas e de quebrada. É como se arrancassem nosso braço e a gente tivesse que ficar se convencendo que existe um outro braço que vai encaixar no nosso corpo. É isso que a gente tenta contar, como o samba e o pagode, junto com o Funk. Por quê tocaram tanto no ouvido das quebradas, por que as pessoas são tão apegadas? Não tem como negar isso. Mas não sei se minha graduação se encontra com minha arte em algum lugar. A história é uma coisa bem da hora, mas a graduação é outra coisa. Não tem história da Ásia na grade, tem história do brasil, mas pela referência colonial. Seis meses de história da África, só para falar que tem. E eles sabem disso, professor da USP sabe disso. Por que ninguém se mobiliza para mudar? Não é interessante para ninguém. Eles querem estudar os ancestrais deles, os ancestrais italianos. Pela graduação não me deram instrumento para pesquisar, mas a gente vai atrás. Trabalhei três anos no núcleo de consciência negra, e lá eles têm esses instrumentos. Foi o que me trouxe muitas dessas ideias.

JL: Como está sendo o processo de produção do disco?

Marabu: Dentro do estúdio, nos dois projetos anteriores, ficava a maior parte do tempo só eu e o Levi. E em Boa Sorte, o Matheus Miranda [engenheiro de gravação] que também trampou com a gente. Mas sempre fazendo essas mesmas perguntas. Dentro do estúdio, pensando, perguntando e ouvindo. Esse foi o primeiro processo, se perguntar e buscar essas estéticas. Mas o que eu tenho hoje e o que eu faço hoje, para o disco, tem muito desses processos, mas eles não dizem do que quero falar agora. Então fico muito na emergência de precisar lançar outras coisas e continuar fazendo novas coisas. Para ser um artista cada vez mais contundente.

Para pensar a estica visual e conceito teve muito do fotografo Felipe Cardoso, na Negócios, e a Mariane Nunes, uma cineasta foda de São Paulo, junto com o designer Beatriz Carvalho. Em Boa Sorte a obra de arte é da Linoca de Souza, uma aliada de muito tempo do Campo Limpo e uma artista visual, A montagem do clip é do Vitor Sepinho. Tudo nesse esquema de rede “tenho esse tanto pra pagar para você, vamos fazer? Demorou!” e tem sido à duras penas. No disco a gente está trampando com a Nazura que vai fazer toda a parte visual do disco e o Levi produzindo, junto com o Matheus.

JL: Você vive em tripla jornada. Estuda, trabalha e produz o disco…

Marabu: Viver de arte em São Paulo, é quase impossível. A maior parte dos artistas independentes trabalham assim. Conciliando duas, três jornadas. Tem artista que é mãe, graduanda musicista e ainda tem outro trabalho. E a gente tenta encontrar o ponto de intersecção de tudo isso.

JL: E o cotidiano do processo?

Marabu: Eu trabalho no disco todos os dias, ouvindo sempre o material e passo dois dias imerso no estúdio com o Matheus e o Levi. Criamos o conceito e a composição fina, algumas com voz e violão outras com percussão. Depois a gente vai fazer o arranjo instrumentação final e gravação das vozes. Essa é a brisa, na lógica comercial se faz música toda semana. As músicas ficam prontas em um ou dois dias e até funciona. Eu chapo em várias coisas que são produzidas dessa forma, mas penso detalhe por detalhe para encaixar tudo no conceito. Eu tenho a brisa de fazer um álbum, que tem um conceito e esse conceito segura as faixas.

JL: Isso vai além das letras?

Marabu: Completamente. Nesse universo que a gente quer para o álbum, nos perguntamos: como as pessoas são? Como se transportam de um lugar para outro? Como são os pichadores? Como são as músicas? E o álbum pretender criar as músicas para esse universo. Minha brisa é criar um universo não qual a gente possa continuar trabalhando daqui para frente e deixar um bagulho aberto para outros artistas, uma árvore com a semente de uma outra. Se outros quiserem entrar nesse universo e criar outras brisas lá dentro, vai que vai! Acho que cada música do disco é tão bem pensada que acaba criando a possibilidade a possibilidade de criar um outro universo a partir dela. Esse é o caminho, pensar estética, conceito, arte e linguagem.

JL: Existe um lado romântico no disco?

Marabu: Essa coisa de amor paixão, amor romântico, está presente. Mas como funciona o amor romântico nesse universo? Como é universo dos pretos, das quebradas? O que é o amor romântico? É essa brisa pensada pelos europeus, criadas pelos europeus. Quando a gente pensa em amor romântico a gente pensa em Romeu e Julieta. E agora estão pensando em relacionamento aberto, não monogâmico, mas ainda quem está pensado são os europeus. A estética vai ser deles. E como isso funciona para nós? Tem que tomar muito cuidado, eu não estou falando só de mim. Estou falando de outras pessoas também. Acaba tocando em outros ambientes de quebrada, sobre os pretos, que não é só meu.

Se eu falo de um ancestral esse ancestral não é só meu. Então tem que tomar um cuidado e um respeito porque fala de outras pessoas.

A gente tem perdido muito o respeito por nós mesmos. Pense que em São Paulo uma boa parte das quebradas elegeu políticos que estão aí. Isso é perder o respeito por você mesmo. No Rio de Janeiro os filhos do presidente quebram a placa com o nome da vereadora [Marielle Franco, vereadora assassinada em 2018] que trampava nas quebradas. E várias pessoas de quebrada acham que isso é normal. Isso é perder o auto respeito.

JL: O disco tem uma pegada política ou alguma passagem sobre o cenário atual?

Marabu: Tem um espaço de poder criado, que surgiu quando o Brasil virou uma república através de um golpe, e esse espaço está sendo disputado até hoje. Eu não acredito nesse espaço como um território de transformação e mobilização real das pessoas para que elas exerçam a vida política.

A concepção política, repúblicana e democrática que temos, é antiga e não foi pensada por nós. O Brasil é um Frankenstein social. A gente criou uma sociedade, que envolve muitas diásporas, genocídio, movimentos migratórios. Esse espaço tem que ser totalmente repensado e não será por essa realidade que está aí no poder: hoje vivemos o resultado dos atos da centro esquerda brasileira.

Alternância de poder, dentro dessa lógica, é uma palhaçada. Alterna o poder e a gente se fode um pouco menos aqui, para se foder um pouco mais depois. No Estado de São Paulo nunca deixamos de ter um governo de direita e convivemos pacificamente com isso, ouvindo há duzentos anos os mesmos políticos falarem. E mesmo quem quer falar diferente, como o PT, tem que negociar. E com essas negociações a gente vai atrasando o futuro e o presente futuro das quebradas. Essa realidade foi pensada para agilizar o lado da branquitude e da elite brasileira.

JL: Mas de qual forma você aborda isso no álbum?

Marabu: Isso não é abordado diretamente, porque se a gente quer pensar o novo, temos que começar com novas perguntas. O álbum não pretende ser um panfleto político. São abordadas questões subjetivas, políticas sim. Eu te trombar para falar para esse veículo de comunicação, nesse lugar da cidade, tudo isso representa muita coisa. Se eu não tivesse a condição, se não tivesse uma política pública para me oferecer, como universitário, condução de graça eu não estaria aqui. Você teria que ir ate minha quebrada para falar comigo. Já mudaria muito a lógica. Então, o disco é político, mas ele é artístico em primeiro lugar. E pretende ser tão artístico que não tem como fugir da política. Diz tanto sobre nós que acaba sendo político. Quem faz arte? Como é viver de arte? Quem pensa arte? Quais as políticas públicas que pensa na arte, se é que elas existem? Quando a iniciativa privada entra na arte e quando entra, por que ela entra?

JL: A forma de produzir é uma forma política em rede e independente? E como você falou, não alcançado o valor de mercado para a produção, isso não é o ideal já que não é possível viver só da produção….

Marabu: Dizer que a gente não quer dinheiro, não dá. A gente tem que viver. Mas tem muita gente que vive de arte e música sem perder a contundência artística e a relevância como os Racionais e o Emicida que não perderam a brisa artística. Mas a maioria das pessoas que circulam no meio são da elite. Eu pretendo ser o artista, e eu acho que o Criolo é esse artista, que cria uma brisa nova. Que cria uma linguagem nova. E quando todo mundo compreender essa linguagem, eu crio outra. O Criolo é esse mano, que está caminhando e quando você acha que entendeu a caminhada dele, ele mesmo se dá uma rasteira e volta, de outro jeito. E hoje é assim, quando você compreende que a coisa é presente, é porque já virou passado. Quando chega no Facebook e na Globo, já é passado. O futuro e o passado estão muito perto.

JL: O Emicida lançou há pouco tempo uma música que recuperou Belchior…

Marabu: Tem a questão de buscar fundamento musical nos artistas, como o Belchior. Mas o que ele busca no Belchior é muita brisa poética. E nesse disco, Alucinação [do Belchior], ele compreende muito bem o tempo dele. Tao bem e com perguntas tão fodas sobre o futuro a ponto de um artista como o Emicida conseguir ir lá revistar e achar algo que precisa ser dito hoje. É o uso do passado para entender o presente, pensado no futuro. Isso parece ser novo. Mas é algo que os pretos já fazem faz tempo. As quebradas já vivem faz tempo. E a gente pensar no que se tem feito com o Funk hoje, se tem feito algo que mira o pop estadunidense. Não ritmicamente, que é mais nosso, mas na linguagem. E em São Paulo, as pessoas pretas de daqui, tem que aprender com as pessoas pretas do resto do Brasil. A gente fica sempre mirando o de fora. É muita arrogância. Tem gente produzindo arte no Amazonas, no Pará, em Recife. E São Paulo é uma esquizofrenia, as pessoas realmente acreditam que são o outro. Os pretos têm um grande problema de identidade, os índios e os brancos também. Está todo mundo querendo ser o outro. Legal que eles se preocupam com a sua ancestralidade e o Estado corrobora.

JL: Já que você busca falar daqui e parece pelo que que fala, São Paulo é uma das personagens do álbum?

Marabu: São Paulo e principalmente minha quebrada, o Capão Redondo. O disco tenta pensar, nesse universo que o Marabu está pensando, como é esse Capão Redondo? É uma ótica de Capão redondo e tenho certeza que ela vai tocar outras pessoas. É por isso que Racionais ainda funciona, falaram “nós tá localizado nesse lugar aqui”. A gente fala de todas as quebradas, mas no limite é sobre essa aqui. Só quem mora no Capão, sabe como é o Capão pela lógica de funcionamento. Se você para conversar com meu pai, minha mãe e meus avós, as histórias batem. O que é o cemitério de São Luís? O cemitério que mais recebeu em São Paulo, pessoas mortas em homicídios e esse fenômeno é uma coisa de lá. O disco vai falar dos fenômenos do Capão.

JL: Como você mencionou, que é do Capão, o disco tem influência de Racionais ?

Marabu: O disco tem muita referência a isso. Racionais nos criou. Meu pai nunca ouviu muito RAP, mas eu ouvia Racionais com ele. O sentimento de quem mora no Capão é muito único. Todo dia, quando pegamos o metrô vemos o grafite lá na porta. Dentro dessa régua que mede o tempo das quebradas, no Capão, os Racionais estão lá. Em um dos fenômenos desse tempo que não foi pensado. E a esquerda branca brasileira se utilizou muito de movimentos, como os Racionais, para entrar na quebrada. Se não fossem eles o PT não teria tido a mesma abrangência nos anos 80 e 90, no Capão Redondo. Por isso o Brown tem a moral que tem, pra chegar e falar “o PT tem que voltar para a base. Eu levei vocês para minha quebrada, olha o que vocês viraram. Pegue vocês pela mão e levei na minha quebrada”. E assim como o RZO é da Zona Oeste, o Daleste da Zona Leste, como o sempre Neguinho do Kaxeta e o PP da Vs são da fenômenos da baixada. É muito bonito isso. O disco vai ter 8 faixas, todas inéditas.

JL: Planos para depois de finalizado o ábum?

Marabu: Cantar em todos os lugares que der para cantar. Eu quero me fazer muito presente no meu Estado, na idade e no país.

Você pode gostar

Arte

Djonga é o primeiro rapper brasileiro indicado a disputar o BET Hip Hop

Músico vai concorrer, nos Estados Unidos, ao troféu de melhor artista internacional

Publicadoo

5 anos atrásem

29/09/20por

Aloisio Morais

O músico mineiro Djonga foi indicado para concorrer ao troféu de melhor artista internacional no BET Hip Hop Awards, especializado em hap e hip hop. O rapper, compositor e historiador é o primeiro brasileiro a ser reconhecido pelo evento. O BET Hip Hop Awards é uma premiação norte-americana anual realizada pela Black Entertainment Television e voltada para rappers, produtores e diretores de videoclipes de hip hop e Rap.

Ele vai disputar o prêmio com Kaaris (França), Khaligraph Jones (Quênia), Meryl (França), MS Banks (Reino Unido), Nasty C (África Do Sul) e Stormzy (Reino Unido). O BET Hip Hop Awards revelará os vencedores do ano no dia 27 de outubro.

Neste ano, Djonga lançou seu quarto álbum de estúdio, Histórias da Minha Área, onde conta um pouco sobre o bairro Santa Efigênia, onde mora em Belo Horizonte. O trabalho conta com participações de MC Don Juan, Bia Nogueira, Cristal, NGC Borges e FBC.

Depois de surgir como grande astro na cena do hip hop nacional e colocar seu nome entre os principais personagens da cena do rap no país, Gustavo Pereira Marques (seu nome de batismo) acaba de fazer história aos 26 anos tornando-se o primeiro brasileiro a ser indicado ao prestigiado BET Hip Hop Awards, premiação musical focada na cultura negra.

A indicação de Djonga aconteceu nesta terça-feira, 29, e ele concorre na categoria Melhor Artista Internacional. “Cravando o nome na pedra, sem emocionar!”, escreveu Djonga no Twitter ao dar a notícia. Na postagem, ele publicou um vídeo em que fala à MTV sobre a importância do rap no período da pandemia: “O rap tem que continuar fazendo o papel de sempre. O primeiro papel, e mais importante, é o papel de arte, de música, de levar alegria e reflexão para as pessoas. Em segundo lugar, continuar denunciado o que a gente sempre denunciou. Dedo na ferida, dedo na cara de quem tá errado”.

Arte

A polêmica das estátuas no 7 de Setembro

A estátua equestre de Pedro I foi erguida na mesma praça em que Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, fato que seria desagravado apenas com o advento da República, que mudou seu nome para homenagear o inconfidente

Publicadoo

5 anos atrásem

07/09/20

Não é possível comemorar a Independência do Brasil hoje sem pensarmos sobre um dos temas mais debatidos em nossa relação com a história: a polêmica das estátuas. Em 22 de junho de 2020, por exemplo, o Museu de História Natural de Nova York anunciou a retirada de uma estátua equestre de Theodore Roosevelt localizada em frente ao museu desde 1940. Vejam na fotografia acima que razões não faltaram, pelo modo subalterno com que negros e índios são representados.

Por Mayra Marques, Mateus Pereira e Valdei Araujo (UFOP)*

O diretor do Museu afirma que a recusa é ao monumento, e não à figura de Roosevelt, que continuará sendo homenageado pela instituição por seu pioneirismo na luta pela conservação do meio ambiente. Segundo a reportagem, um dos descendentes do ex-presidente, declarou:

“O mundo não precisa de estátuas, relíquias de uma outra era, que não refletem os valores das pessoas que pretendem honrar, ou os valores de igualdade e justiça”.

Em 2017 uma comissão estabelecida pela cidade de Nova York para reavaliar a pertinência de monumentos públicos havia decidido, em votação dividida, pela manutenção da estátua, apesar dos protestos de que já vinha sendo alvo e das promessas do museu em “atualizar” (update) suas exibições. Em 2019 o museu tomou a iniciativa de promover um debate com a comunidade e inserir elementos que pudessem contextualizar e criticar os aspectos racistas e colonialistas do monumento, bem como reavaliar as posições do próprio Roosevelt.

A iniciativa ficou registrada no projeto “Addressing the Statue”, que pode ser ainda visitado no site da instituição. O projeto é um excelente exemplo de como o interesse renovado pelos monumentos e personagens históricos, provocados por polêmicas, podem ser respondido pela produção de conhecimento e diálogo com a comunidade em busca de atualização. Algo que poderia não acontecer se a estátua tivesse que ser removida violentamente.

Com a onda de protestos que se seguem após o assassinato de George Floyd, os administradores do museu decidem finalmente retirar a estátua, em um desfecho que exemplifica como a atualização da monumentalização pública pode ocorrer em um ambiente democrático ampliando o seu sentido histórico, no lugar de apagá-lo, como acusam ligeiramente alguns críticos.

Estátua equestre de Theodore Roosevelt, a ser removida da frente do museu de História Natural de Nova York

Esse fato, que tem como centralidade a figura e a estátua de Roosevelt, nos remete à também polêmica estátua equestre de Pedro I, que se encontra na atual praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro. Ela carrega a mesma estrutura evolucionista e hierarquizante criticadas na estátua de Roosevelt.

Estátua como “mentira de bronze”

O monumento comemorativo da Independência foi erguido em 1862, e desde seu nascimento provocou fortes protestos, ainda que por razões diferentes. Mesmo que sua instituição tivesse por objetivo a consagrar Pedro I como o herói que libertou a nação, dando-lhe uma carta constitucional, ela não deixa de materializar as concepções evolucionistas e racistas das elites brasileiras. Ao mesmo tempo, esse episódio nos mostra a complexidade da instituição de monumentos: desde o início a estátua foi vista por grupos liberais como uma impostura contra a memória de outros movimentos e heróis da independência, o liberal mineiro Teófilo Ottoni lança no mesmo dia da inauguração um panfleto crítico em que chama a estátua de “a mentira de bronze”, ao mesmo tempo em que recuperava a figura de Tiradentes como o verdadeiro herói da Independência.

A estátua equestre de Pedro I foi erguida na mesma praça em que Tiradentes foi executado no Rio de Janeiro, fato que seria desagravado apenas com o advento da República. Nesse caso, no lugar de remover a estátua do ex-imperador, bastou às elites republicanas ressignificar o contexto da praça em um gesto ao mesmo tempo provocativo e de conciliação. Deixava de ser praça da constituição para ser Praça Tiradentes. Ironia ou conciliação?

Até hoje a posição subalterna da população indígena no monumento permanece invisibilizada, e sua atualização poderia passar, também, pela promoção de debates e, mesmo, pela remodelagem documentada do monumento. A estátua equestre, com o Imperador segurando a constituição, poderia, por exemplo, descer de seu pedestal evolucionista-racista e, em paralelo, outras formas de comemorar/celebrar os povos indígenas e denunciar sua opressão poderiam ser produzidas.

Estátua equestre de D. Pedro I na praça Tiradentes, Rio de Janeiro

Retirar as referências de um passado sensível não nos deixaria com uma falta de “locais de memória” nas ruas? A solução, neste caso, seria a sua substituição e/ou convivência com novos monumentos aos grupos historicamente oprimidos e sub-representados, como mulheres, indígenas e negros. Mas é preciso pensar em que tipo de monumentos seriam esses.

Estátuas como selfies de celebrities

Segundo o crítico de arte britânico Jonathan Jones, derrubar estátuas é uma performance admirável, mas a ideia de substituir as estátuas derrubadas por outras de pessoas mais “merecedoras” da homenagem seria fruto de um pensamento artístico conservador. A estátua, para Jones, já não seria uma forma artística adequada para homenagens desde que Marcel Duchamp enviou um urinol para uma exposição de arte em Nova York. O mais adequado seria, então, dar espaço para que a arte contemporânea pudesse representar as vidas roubadas pela escravidão, pois a estátua reduz a história a apenas um rosto, um personagem, podendo apenas reforçar uma concepção simplista e conservadora de como a história acontece.

As estátuas, de modo parecido com as selfies, fazem parte de uma cultura de celebridades que não faz sentido para retratar horrores como a escravidão ou o Holocausto. De algum modo, a representação monumental dos personagens históricos parece evocar a concepção de um indivíduo linear, solar, sem falhas.

Considerando as cidades ou os países como grandes museus, precisamos pensar sobre as decisões em relação às seleções feitas pela curadoria que, em última instância, vai decidir sobre a relevância desse ou daquele objeto presente nestes espaços. Ou seja, estamos diante de figuras fundamentais nessas escolhas: os/as curadoras, que, no caso das cidades, geralmente são as autoridades políticas, mas que também podem ser pessoas comuns que reivindicam a inserção ou a retirada de um monumento.

Sobre essa questão o historiador Fábio Faversani nos lembra que, na Roma Clássica, a noção de cidadão era excludente, o que significa que as representações eram, apenas, de pessoas consideradas cidadãos importantes. Assim, a questão sobre quem deve ser homenageado com uma estátua ou com um monumento está diretamente relacionada ao fato de se ter reconhecidamente o direito a ocupar os espaços da cidade, isto é: quem, por algum critério de legitimidade, é reconhecido como cidadão. A cidadania, na nossa democracia contemporânea, deve ser abrangente, não porque sejamos todos iguais, mas justamente por sermos diferentes – e, por isso, é preciso reconhecer e escrever as várias histórias que constituem a nossa sociedade. A derrubada violenta pode ser reconhecida como a forma radical de determinados grupos sociais chamarem a atenção dos políticos e da sociedade em geral. A derrubada violenta faz sentido quando não há oportunidade de diálogo. É preciso reconhecer que as tradições não são boas por si mesmas, pelo simples fato de serem uma herança de nossos antepassados; elas são mutáveis e só permanecem vivas se formas capazes de atualizar nossa história (nosso passado-presente-futuro) a partir delas de modo plástico e criativo.

Alguns críticos consideram a derrubada e/ou atualização de estátuas um tipo de anacronismo, no sentido de que reduziriam a história ao universo de valores do presente. Não estaríamos tirando estes personagens de seus contextos históricos? Diante de tais questões devemos nos lembrar que o racismo não é algo do passado; ele ainda está presente e tem consequências significativas nas nossas vidas. Muitos dos personagens que são hoje alvo de crítica cometeram ações que mesmo em suas épocas poderiam ser consideradas infames, mas acabaram tendo suas memórias protegidas por suas ligações com os poderosos da vez.

Estátuas como forma de criar mitos

Apenas tornando a história menos eurocêntrica e heteronormativa é possível evitar que as extremas-direitas usem referências do passado como forma de recrutamento e propaganda, como se o passado fosse homogêneo e sem disputas. E isto não significa negar a história ou falseá-la; a pluralidade é uma realidade, basta trazer à luz histórias esquecidas ou suprimidas das várias nações e povos que formam a nossa sociedade.

A divisão entre aqueles que defendem o patrimônio a qualquer custo e os que gritam “deixa quebrar” só ocorre porque não há políticas públicas efetivas de monumentalização voltadas para a reparação histórica, como aponta, também, Fernanda Castro. Vale notar que em países como o Brasil há uma grande dispersão de autoridades com mandato que permite gestos de celebração e monumentalização. A emergência do bolsonarismo, por exemplo, acontece em “paralelo” a uma epidemia de medalhas e outras celebrações de aliados cujas biografias se confundem com uma vasta lista de crimes.

Assim, os protestos nos quais estátuas são derrubadas ou depredadas podem ser uma forma de manifestação que surge de situações extremas de sofrimento e revolta, e não podemos condenar tais atitudes de modo linear. No entanto, não devemos normalizar o uso da violência, ela é sintoma de que os caminhos democráticos para solução de conflitos não estão funcionando de que problemas graves não encontram políticas públicas adequadas.

Destruir estátuas por si só não tornará as sociedades menos racistas, mas deve servir de estímulo para a identificação do que deve ser feito, como o combate à violência policial contra negros, por exemplo, bem como a implementação de políticas públicas de memória e antirracistas. Além de políticas públicas cujo objetivo seja a redução da desigualdade socioeconômica dos negros em relação aos brancos. Cabe enfatizar que a normalização da violência é amplamente utilizada pelos grupos de direita, como vimos no caso da destruição da placa da Rua Marielle Franco, que se tornou um símbolo de extremistas de direita na campanha eleitoral de 2018. Portanto, é preciso entender o contexto e o sentido da destruição de monumentos antes de fazer qualquer juízo definitivo.

O historiador Marcelo Abreu nos chama a atenção para o fato de que a desigualdade social presente no mundo precede as estátuas e os patrimônios que buscam moldar as identidades nacionais. Por isso, embora uma estátua possa representar uma identidade local ou nacional, a revolta contra o racismo desses “heróis” homenageados transpassa as fronteiras, já que a desigualdade não está presente em apenas um país. Nessa direção, a luta contra todas as formas de opressão nunca deveria fugir do horizonte de todos e todas que formam e lutam dentro do campo progressista.

Se os lugares de memória existem para nos recordar, constantemente, de quem somos nós, é muito natural que o valor desses lugares se transforme com o tempo, na mesma medida em que a própria sociedade se transforma. Já não aceitamos o racismo como em tempos bem próximos, logo, não faz sentido que queiramos deixar para o futuro homenagens a pessoas que defenderam esta forma de discriminação e dela se aproveitaram. Lutas como essas podem ajudar para a construção de pautas comuns no interior do campo progressista. Disputas e divergências sempre haverá, mas é preciso não perdermos o horizonte do comum.

O que vemos hoje é a reivindicação, muito justa, dos grupos que tiveram suas memórias e identidades subjugados, o que faz com que se reconheça que a nossa sociedade é composta por variadas memórias e identidades – muito diferente do “povo brasileiro” homogêneo que defendeu, em sua “atualização regressista”, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, durante a famigerada reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020. Em sua análise, relativa a esse “povo” ao qual faz referência a extrema-direita brasileira, a historiadora Luísa Pereira escreve: “O verdadeiro povo seria formado pelo homem simples, cristão, conservador, heterossexual, casado, pai de família, provedor, empreendedor e patriota […]. O verdadeiro povo é, portanto, homogêneo”. Uma ideia de povo e heróis celebrados pela atual propaganda política desse governo para o 7 de Setembro este ano.

Os protestos atuais nos quais estátuas são derrubadas em nome da luta contra o racismo e o colonialismo são formas de manifestação que surgem em situações extremas de sofrimento e revolta, e não podemos condenar tais atitudes de modo linear. No entanto, não devemos normalizar o uso da violência, ela é sintoma de que os caminhos democráticos para solução de conflitos não estão funcionando. Antes de condenar, a cidadania precisa se perguntar sobre o que está errado e precisa ser feito.

Como afirma Adam Prezeworski, em Crises da democracia: “A persistência da desigualdade é uma prova irrefutável de que as instituições representativas não funcionam, pelo menos não como quase todo mundo acha que deveriam. Portanto, o avanço do “populismo” — resultado da insatisfação com as instituições políticas que reproduzem a desigualdade e não oferecem alternativa — não deveria nos surpreender”.

Assim, no dia em que os mais diversos brasileiros rememoram sua Independência não custa lembrar que enfrentar as diversas opressões e desigualdades que marcam esse país é um desafio que nosso passado nos legou e que deve ser assumido coletivamente.

*Mateus Pereira, Mayra Marques e Valdei Araujo escreveram o Almanaque da Covid-19: 150 dias para não esquecer ou o encontro do presidente fake e um vírus real. Mateus Pereira e Valdei Araujo são professores de História na Universidade Federal de Ouro Preto em Mariana. Também são autores do livro Atualismo 1.0: como a ideia de atualização mudou o século XXI e organizadores de Do Fake ao Fato: (des)atualizando Bolsonaro, com Bruna Klem, e Mayra Marques é doutoranda em História na mesma instituição.

Arte

100 mil mortos. Lute apesar do luto

Uma ação em memória dos mais de 100 mil mortos pelo Covid-19

Publicadoo

5 anos atrásem

01/08/20por

Fernando Sato

100 mil mortos. Uma ação chamada Lute apesar do luto aconteceu na manhã deste sábado em São Paulo, num momento em que chegamos à essa triste marca pela pandemia do novo Coronavírus.

32 cruzes pretas foram colocadas aos pés de cada mastro de bandeira do Brasil, que estão localizadas na ponte da Cidade Jardim, Marginal Pinheiros.

100 mil mortos. Num momento como esse, a pergunta é: porque as bandeiras do Brasil que estão por todos os lados, não estão a meio-pau? Não existe normalidade, quando chegamos a 100.000 mortos. Não existe.

Cada morte tem nome, história, trajetória, família, filhas e filhos, pais, avós, netas e netos, amigas e amigos, tem rosto, sorrisos apagados, marcas do tempo, da vida. Não podemos esquecer e achar que estamos a caminho da normalidade.

Não.

100 mil mortos. Um governo que nunca prestou solidariedade a ninguém, que brinca descaradamente com a situação que passamos, que inventa curas milagrosas com remédios cuja ineficácia é cientificamente comprovada, um governo que nem ministro da saúde tem, sem vergonha na cara de espinafrar a ciência, os próprios médicos, que incita a invasão e violência a hospitais, e deixa as populações mais pobres à sua própria sorte, sem medidas mínimas para combater essa pandemia com sabedoria e inclusão.

A tristeza se torna mais forte ainda, quando nem o luto de cada perda pode ser respeitado. Quando os mortos não podem ser velados, perde-se a despedida, o fim da trajetória, o recomeço, a memória e as lembranças.

100 mil mortos. Toda bandeira do Brasil, em todo o território nacional, deve ser colocada a meio-pau. Para lembramos sempre de quem não está mais entre nós, mas que merecem que nós sigamos lutando para que o Brasil não seja lembrado como o País que enterrou mais vidas em todo o mundo, por egoismo, negacionismo e incompetência de um Governo.

#lutepeloluto #luteapesardoluto #bandeirasameiomastro

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato6 anos atrás

Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação6 anos atrás

Educação6 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições 20187 anos atrás

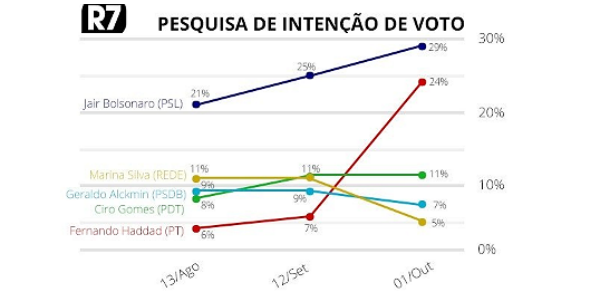

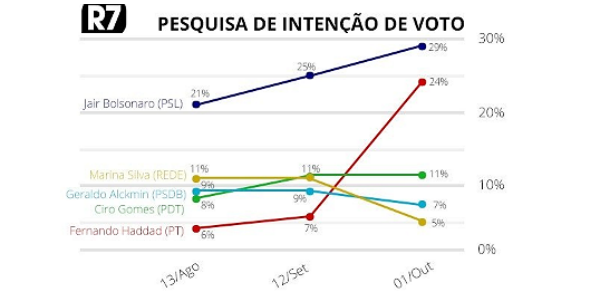

Eleições 20187 anos atrásRecord entra na briga das pesquisas e indica o contrário do Ibope