Violência contra as mulheres indígenas

Publicadoo

6 anos atrásem

Recebi mensagem aflita, acompanhando imagem de senhora com hematomas, denunciando agressões entre mulheres indígenas, violência essa potencializada pelo avanço de religiões e cultos evangélicos entre as aldeias de Mato Grosso do Sul. Notícias de violência contra todas as mulheres aflora nos cantos do país, em todos os lugares. Entre as indígenas me aflige imensamente, mulheres tão atentas.

Quanto maior a miséria, maior a truculência, vejo bem hoje entre os povos que perderam sua terra indígena, território tradicional. Coisa da Idade Média, suas inquisições. Um voltar atrás que parece não ter fim, meu país que renega seu futuro.

A Assembléia das Mulheres Guarani e Kaiowá, Kuñangue Aty Guassu, na região de fortes conflitos entre povos indígenas e fazendeiros potentes entre o agronegócio, veio a público, nas redes sociais, denunciar a violência contra as mulheres de seus povos.

Diz o manifesto:

Venho aqui em publico DENUNCIAR homens “lideres” INDÍGENAS DO MEU POVO torturando Mulheres INDÍGENAS GUARANI e KAIOWA, isso acontece na aldeia Taquaperi, mas cotidianamente se repete em outras áreas indígenas aqui no Cone Sul de MS.

A intolerância religiosa passou dos limites, homens vestidos de “CRENTES” e outros também líderes ligados a capitania, dominados pela doutrina pentecostal e discurso de décadas da igreja, que avançam fortemente nas Reservas Indígenas, usam facas e chicotes para condenar o chamado “feitiço”.

Virou uma batalha espiritual, escravos da doutrina da igreja que os veste fisicamente e espiritualmente demonizando o nosso modo tradicional de ser Guarani e kaiowá, se negam a entender a nossa crença, o processo histórico do nosso povo, nossos conhecimentos ambientais, cronológicos.Quantas mulheres Nhandesys e Nhanderus foram criminalizados até os dias atuais, tidas como bruxas, feiticeiras, macumbeiras, mas a tal igreja é o certo para eles rumo ao “CÉU” e salvação da vida.

Nunca nós os condenamos por ser da pentecostal, mas eles sim condenam nossos anciãos rezadores, uma guerra religiosa que atravessa nossos corpos e está nos violentando fortemente. Historicamente são mulheres, viúvas do nosso povo TORTURADAS por homens líderes ligados à capitania e a igreja pentecostal! Precisamos ouvir os dois lados, porém sem torturar, ameaçar, assassinar o outro. São mulheres, idosas, indígenas, pouco se comunicam em português, só ficam no território indígena e estão sofrendo crime de ódio, intolerância religiosa, sendo condenadas por homens indígenas ligados a igreja praticando a violência, tortura física e psicológica contra elas sem o direito de ambas se defender.

Como representantes da KUNANGUE ATY GUASU – Grande Assembléia das Mulheres Guarani e Kaiowá, condenamos todas as violências praticadas contra as Mulheres indígenas em nosso documento final da assembléia realizada em Setembro de 2019.

Encontrei bom artigo na Revista Carta Capital, que esclarece bem a questão:

*Por Anna Beatriz Anjos, Bruno Fonseca

A KUÑANGUE ATY GUASU É ORGANIZADA TODOS OS ANOS PELAS PRÓPRIAS MULHERES GUARANI E KAIOWÁ (FOTO: EVERSON TAVARES/AGÊNCIA PÚBLICA)

“Eu vou parar a plenária”, diz a voz ao microfone. “Do que adianta nós, mulheres, falarmos da violência sendo que os homens estão circulando?” O recado é dado pela jovem Aradunhá Kaiowá aos homens que foram aos poucos se dispersando. Ela conduz o segundo dia de discussões da sétima Kuñangue Aty Guasu, a grande assembleia das mulheres Guarani e Kaiowá, realizada a cada ano em uma terra indígena habitada por esses povos no Mato Grosso do Sul. Em 2019, o encontro ocorreu em setembro na aldeia Yvy Katu Potrerito, município de Japorã, na fronteira com o Paraguai. O protagonismo é totalmente feminino, mas os homens são convidados a estar ali e ouvir os relatos sobre problemas que os envolvem diretamente.

“É importante falar sobre violência e também é importante ouvir”, acrescenta a nhandesy Helena Gonçalves, vinda da aldeia Limão Verde, no oeste do estado – nhandesy é como os Guarani e Kaiowá se referem às rezadoras e curandeiras tradicionais. A senhora de cabelos ajeitados num cocar florido fala rapidamente em guarani, língua compartilhada com algumas variações pelos dois povos. A Kuñangue Aty Guasu é um ambiente seguro para que essas mulheres tenham suas vozes e histórias respeitadas. “A maioria delas afirma que esse é o único espaço no qual conseguem falar para discutir o que atinge elas, os filhos, a família”, conta à reportagem Aradunhá, uma das organizadoras da assembleia.

O encontro dedicou um de seus três dias de discussões à violência contra a mulher nas aldeias. Não só os homens indígenas, mas também as autoridades karai – como são chamados os não indígenas – ouviram por horas as falas de rezadoras, lideranças e estudantes, mulheres das mais variadas idades. Uma delas, Otília Hilário, de 86 anos, nhandesy da Terra Indígena (TI) de Amambai, disse algo que seria repetido por muitas outras vozes até o fim da reunião: “Nossos maridos batem na gente, nos chamam de ‘saco de pancadas’. Não gostamos, mas muitas não falam sobre isso”.

Vida em confinamento

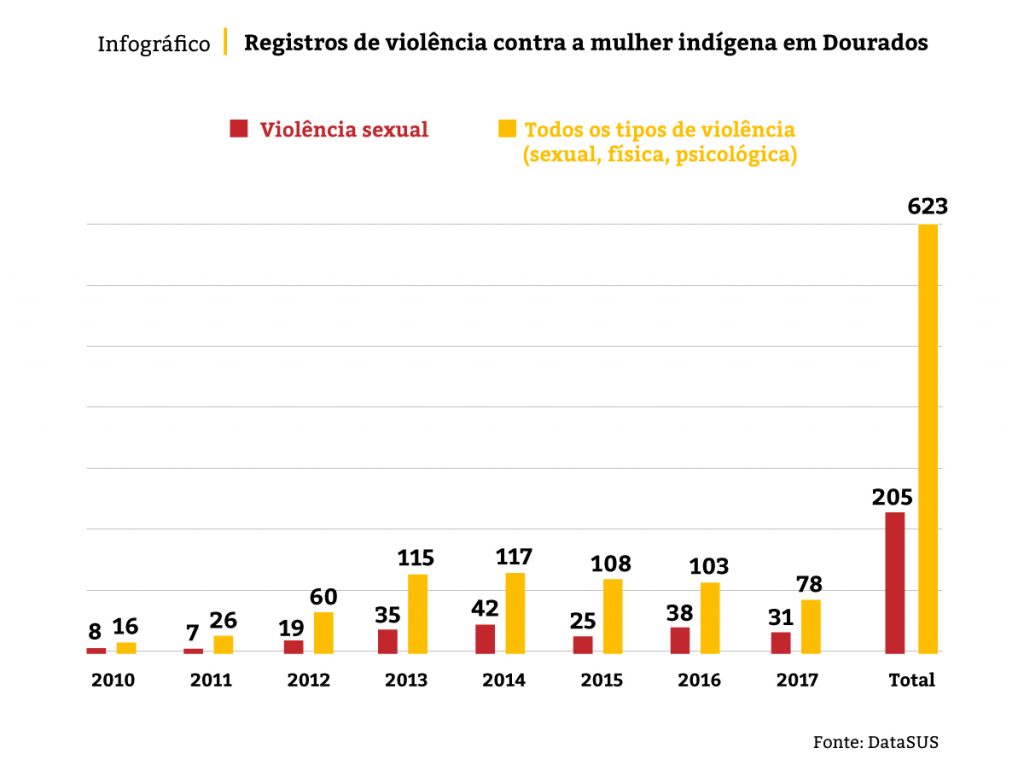

Segundo o Ministério da Saúde, Amambai, onde vive dona Otília, registrou 79 casos de violência doméstica contra mulheres indígenas em 2017, último ano sobre o qual há estatísticas consolidadas – é o número mais alto do Brasil. Dourados, a segunda maior cidade sul-mato-grossense, tem dados ainda mais alarmantes: além de figurar como o segundo município brasileiro com os maiores registros de todos os tipos de violência contra as mulheres indígenas, lidera o ranking do abuso sexual contra elas no país, com 31 casos em 2017. Eles são cerca de metade de todas as ocorrências registradas no estado naquele ano.

Os indicadores de Dourados levam o Mato Grosso do Sul a ser o estado com maior número absoluto de violência sexual contra mulheres indígenas, com quase o dobro dos registros de qualquer um dos estados da Amazônia brasileira. Desde 2012, é a cidade onde mais mulheres indígenas são vítimas de violência sexual no Brasil. Quem vive e estuda essa realidade considera que o cenário pode ser ainda pior devido à subnotificação.

OS NÚMEROS CONTRA A MULHER INDÍGENA

Por alguns dias, estivemos na Reserva Indígena de Dourados, a TI mais populosa do Mato Grosso do Sul, cravada entre lavouras de monocultura que ajudam o estado a ocupar o posto de quinto maior produtor de grãos do país. Seu território se estende parte por Dourados e parte pelo município vizinho, Itaporã. Andando pelas ruas de terra das duas aldeias que a compõem, Bororó e Jaguapiru, nota-se que o Estado falha em fornecer condições de atenção básica às pessoas que vivem ali.

Com aproximadamente 15 mil moradores, de acordo com os dados mais recentes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), o território supera mais de 40 municípios do estado em termos de população, mas, entre suas escolas, apenas uma é de ensino médio, há somente quatro postos de saúde, uma linha de ônibus circular (que transita em poucos horários – de manhã, no meio do dia e ao fim da tarde – e por uma pequena parcela do território) e, na assistência social, conta apenas com um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que, responsável por atender a todos os habitantes, funciona com dificuldades – os funcionários relatam que faltam materiais básicos, como folhas de papel sulfite, e não há gasolina suficiente para fazer visitas de acompanhamento.

Três povos diferentes, Guarani, Kaiowá e Terena (estes, em menor número e com aspectos culturais distintos dos dois primeiros), se misturam em 3,5 mil hectares. O número em si não diz muita coisa, porém com uma simples comparação é possível ter uma ideia da superlotação: enquanto, na reserva, cerca de 432 pessoas ocupam 1 quilômetro quadrado, considerando toda a área do município de Dourados, essa média é de 51,4 pessoas num pedaço de terra da mesma extensão – densidade demográfica nove vezes menor. As casas são bastante próximas umas das outras, e se vê poucas hortas e plantações familiares. “Confinamento” é uma palavra que a reportagem ouviu de muitos dos moradores para descrever a vida no local.

A falta de espaço físico é determinante para a atual dinâmica da vida na reserva porque, tradicionalmente, os Guarani e Kaiowá se dividiam em grandes casas coletivas, distantes em quilômetros umas das outras, onde vivam famílias extensas, constituídas por pequenos grupos familiares. Ainda hoje a organização das aldeias se dá pelas famílias, cujos núcleos vivem próximos, mas se dividem em casas separadas, menores e muito mais próximas do que antigamente. Famílias extensas que não necessariamente possuem afinidades entre si são obrigadas a conviver em uma área de tamanho limitado. “A reserva é um espaço de recolhimento de uma população que estava muito mais dispersa. Tanto é que há, na reserva, três etnias distintas. Cada uma tinha seu território”, destaca o antropólogo Levi Marques Pereira, professor da Faculdade Intercultural Indígena (Faind), vinculada à Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Nesse contexto, os índices de violência contra a mulher não foram os únicos a explodir. Basta entrar na casa de alguém e conversar por alguns minutos para aparecerem os relatos sobre casos de assaltos ou mesmo de assassinatos. Levantamento do Ministério Público Federal no Mato Grosso do Sul (MPF-MS) com números do Ministério da Saúde reflete essa percepção: entre 2012 e 2014, a taxa de homicídios entre os indígenas da região de Dourados foi de 101 vítimas a cada 100 mil habitantes – quase o dobro da taxa de homicídios de indígenas no Mato Grosso do Sul, que é de 55,9. Para ter uma ideia, os homicídios entre a população geral no estado são cerca de um quarto da taxa na reserva, 26,1 a cada 100 mil. A média brasileira é de 29,2. A Agência Pública tentou obter dados mais atualizados, mas a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) do Mato Grosso do Sul não respondeu às nossas solicitações.

“É o branco que traz”

Se, por um lado, existe a sensação de que a criminalidade tem feito parte da vida na reserva, ela vem acompanhada pela noção de que a violência não integra os modos de vida tradicionais dos Guarani e Kaiowá. A nhandesy Alda Silva, de 70 anos, nos recebeu numa tarde de sábado, do lado de fora de sua casa, na aldeia Jaguapiru. Usando os cabelos lisos parcialmente presos e trajando um vestido colorido, estava sentada diante do terreno antes ocupado pela casa de reza que por anos manteve com seu marido, o nhanderu – ou rezador – Getúlio Juca, e que em julho foi consumida por um incêndio cujas circunstâncias ainda são investigadas.

As nhandesy e os nhanderu são referências em suas comunidades pelo papel espiritual que desempenham – no guarani, esses termos significam “nossa mãe” e “nosso pai”. Com dona Alda, não é diferente. Ela conta que mulheres da aldeia a procuram para relatar episódios de violência dos quais são vítimas. “Chega estupro, violência [doméstica], chega também marido que mata a mulher”, afirma. “Elas vêm pedir socorro, sou eu que atendo aqui. Levanto à noite, a qualquer hora atendo. Não tenho celular, quem tem são minha filha e meu marido. Aí já vou avisar eles para ligar, peço para eles me emprestarem o celular e ligo para a polícia ou para a Sesai virem ver o que está acontecendo.”

Quando ouve a pergunta sobre as raízes dessas violências, dona Alda diz que “é o branco que traz pra dentro da aldeia”. “Nós não tínhamos isso aí, não, a gente vivia bem. Podia sair à noite e ir na Missão [Evangélica Caiuá, que tem sede dentro da reserva], ir até a Bororó tomar chicha”, narra, referindo-se à bebida alcoólica produzida pela fermentação do milho e outros cereais, tradicionalmente consumida por diversos povos nativos das terras baixas da América do Sul, incluindo os Guarani e Kaiowá. Ao longo do tempo, a chicha perdeu espaço para o álcool destilado, que chegou pelas interações com a cidade. Por sinal, muitos dos casos que nos foram relatados sobre mulheres espancadas ou alvo de ataques psicológicos nas aldeias envolvem o uso excessivo da bebida e outras drogas pelos homens agressores.

Para o assistente social Kenedy Morais, indígena Guarani que mora na reserva e trabalha no único Cras da região, na aldeia Bororó, a utilização abusiva dessas substâncias é reflexo da precariedade de condições básicas de vida, como o trabalho, e da falta de perspectivas que isso causa. Ele diz que os indígenas contam com poucas possibilidades de geração de renda dentro do próprio território, como projetos de agricultura familiar, e os homens se veem obrigados a buscar serviços na cidade. Acabam trabalhando, por exemplo, como garis – são a maioria dos funcionários de uma das empresas responsáveis pela limpeza urbana de Dourados, segundo reportagem publicada pela revista piauí em julho.

“Estamos às margens mesmo, e há uma população alijada de direitos. Toda essa situação incide em altos índices de alcoolismo”, avalia.

O uso de drogas e álcool virou um problema tão relevante na Reserva Indígena de Dourados que, em 2017, o MPF e as defensorias públicas do Mato Grosso do Sul e da União ajuizaram uma ação civil pública pedindo que os governos federal, estadual e municipal sejam obrigados a implementar políticas públicas de enfrentamento ao consumo dessas substâncias. Os autores da ação alegaram que as diferentes esferas do poder público têm sido omissas “quanto aos deveres constitucionais e legais de tutela à vida e à saúde da população indígena de Dourados”. O MPF-MS informou que houve um acordo extrajudicial, prestes a ser homologado, no qual a União, o estado e o município se comprometeram a desenvolver políticas públicas para promover a saúde mental dos moradores da reserva.

O périplo até as autoridades

Emilena Arce, de 22 anos, e Roziane Ramires, de 24, são duas das mulheres para quem álcool é sinônimo de violência. Sentadas em frente à cozinha do Cras, onde tomam tereré – a tradicional bebida de erva-mate e água gelada – num início de tarde em que o sol brilha forte, contam à reportagem os momentos de violência que sofreram pelas mãos dos ex-maridos, indígenas como elas, que se tornavam bem mais agressivos depois de beber.

Roziane mostra um dos braços, marcado por uma extensa e grossa cicatriz, resultado de uma cirurgia que precisou fazer no ano passado para reparar um dos ossos. A fratura foi causada pelo ex-companheiro, que bateu nela com um pedaço de pau. “Ele queria bater na minha cabeça, mas eu ergui o braço”, relembra. O casal viveu junto por oito anos na reserva, onde morava com os dois filhos – um menino de 9 anos e uma menina de 5. Roze – como é chamada pelas pessoas próximas – acha que o problema do ex-companheiro era a bebida, componente presente na maioria das ocasiões em que apanhou durante o casamento. Apesar disso, demorou a denunciar: “Eu tinha medo”. Durante a conversa, ela não permitiu ser fotografada.

Emilena havia ido ao Cras naquele dia para participar de um curso profissionalizante de pizzaiolo. Intercalava frases a olhares para a mãe, Rosemara, 39, que também se separou do ex-marido, pai de Emilena e outras duas meninas, após sucessivos episódios de agressão. Anos mais tarde, a filha mais velha se viu na mesma situação: de tanto apanhar do então marido, tomou a decisão de terminar uma relação de quatro anos, mesmo tendo que cuidar de uma bebê recém-nascida.

Ele ficou violento, diz a jovem, depois de começar a trabalhar na coleta de lixo da cidade. “Uma vez, quando chegou em casa, jogou minha menina contra a parede e me bateu”, relata. “Quando eu corri para a casa da minha mãe, ele pegou minhas roupas e cortou tudo, quebrou todas as minhas coisas e foi embora. Antes ele fosse e não voltasse, mas ia e vinha mais tarde de novo, com a mesma agressão.” Por causa das ameaças, tinha medo de denunciar, mas acabou indo à delegacia. “Se eu não largasse ele, ia morrer.”

Inúmeras são as dificuldades no caminho das mulheres Guarani e Kaiowá vítimas de violência em direção à denúncia. “São poucas as mulheres que falam ‘hoje chega’. Por medo de ameaças, de tirar seus filhos de casa, de não ter onde morar. A coisa mais difícil que tem é a violência contra a mulher aqui dentro da aldeia”, ressalta a agente de saúde Maria de Fátima Cavalheiro, de 41 anos. Ela mesma, indígena Guarani e moradora da aldeia Bororó, já precisou romper com o ciclo, após anos sendo alvo de agressões do ex-marido. Como seu trabalho envolve visitar as pessoas, hoje tenta orientar mulheres que estão na mesma situação. Em muitas famílias, ela relata, os homens ocupam o papel de provedor financeiro, o que distancia ainda mais as vítimas do fim da violência.

Quando as mulheres decidem procurar as autoridades, novos obstáculos aparecem. Um deles é a dificuldade de chegar à única Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade, localizada a mais de 8 quilômetros da reserva. Os ônibus circulam em poucos horários e por rotas limitadas, então as pessoas dependem basicamente de seus próprios veículos, motos, carroças e bicicletas para chegar até lá. Senão, a alternativa é ir a pé por um trajeto que leva no mínimo uma hora e quarenta minutos para ser percorrido e inclui estradas de terra e rodovias. “Para a mulher sair daqui e ir à delegacia, muitas vezes ela não tem o transporte”, aponta a assistente social indígena Tatiane Martins, funcionária do Cras. Para ela, quando uma vítima consegue chegar à delegacia, “é porque fez um esforço danado, teve uma força de vontade enorme para ir lá, fazer uma denúncia”.

Se um caso de agressão física ou abuso sexual acontece em alguma das aldeias, as vítimas e seus familiares também têm dificuldades para pedir ajuda, já que o sinal de celular e internet móvel é inconstante, como a Pública observou. Ligar para a polícia pode ser uma atitude pouco efetiva: a Polícia Militar demora para atender aos chamados e só o faz depois que os capitães, lideranças presentes nas duas aldeias, autorizam sua entrada. Questionada sobre essa situação, a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul não respondeu até a publicação da reportagem.

Segundo Paula Ribeiro, delegada titular da DAM de Dourados, essa é a realidade da sua equipe, que normalmente vai à reserva para realizar oitivas, intimações ou mesmo prisões. “A gente só entra com autorização. Se a gente chegar lá com intimações para fazer e falar ‘não entra’, nós não entramos. Fazemos o relatório dizendo ‘hoje não foi autorizada a entrada’”, afirma. “Em qualquer bairro da cidade, a gente agiria diferente, não tem essa de ‘a polícia não entra’”, admite a delegada. “Nas aldeias, a gente tem que respeitar a questão cultural. Eles são os donos da terra. Estamos tentando encontrar um meio-termo.”

Mas a ideia de que acatar a autoridade do capitão equivale a respeitar a cultura dos Guarani e Kaiowá não é consenso. Criada pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI), a figura do capitão tinha como função auxiliar os chefes de posto do órgão a fazer valer suas ordens nas reservas indígenas instituídas no início do século 20. O cargo é tradicionalmente ocupado por indígenas, que antes eram designados pelo SPI e hoje, na Reserva Indígena de Dourados, são eleitos.

Segundo pesquisadores, esse personagem sempre representou um foco de tensão, pois a lógica pela qual foi instituído – a de concentração de poder – e sua atuação desrespeitam o sistema de organização dos Guarani e Kaiowá. “O capitão nunca será unanimidade porque representa um grupo, e ninguém conseguirá representar todos, porque eles são organizados em famílias extensas”, destaca a antropóloga Lauriene Seraguza, que faz pesquisa junto às mulheres Guarani nas áreas de retomadas territoriais em Mato Grosso do Sul, na fronteira entre Brasil e Paraguai. “O Estado precisa levar em consideração que cada parentela tem sua liderança, seu rezador, seu modo de se relacionar.” Por isso, explica, não faz sentido o Estado nomear apenas duas lideranças como porta-vozes da comunidade e utilizá-las como mediadores de sua relação com a reserva.

Se a vítima de violência superar todas essas dificuldades e conseguir chegar à delegacia para denunciar, deve se deparar com mais um problema. Nas aldeias, o guarani é o idioma mais falado. As pessoas sabem o português, mas não o consideram sua primeira língua, o que faz com que muitas mulheres não sejam plenamente compreendidas em suas denúncias. A necessidade de uma intérprete é apontada por muitas delas, mas a demanda até agora não foi atendida pelos órgãos de segurança pública.

A delegada Paula Ribeiro garante que isso está nos planos, já que ela mesma acredita que a falta de uma intérprete acaba desencorajando a denúncia. “Tem muita mulher que ainda enfrenta a barreira da língua”, diz. “E, quando isso acontece, ela vai procurar uma pessoa na aldeia que não necessariamente está engajada na luta, que não vai repassar a notícia para ninguém.”

Sem escuta

A denúncia não é o capítulo final da busca por acolhimento. O que acontece depois que os casos de violência doméstica são levados ao poder público também não atende às suas necessidades, afirmam as Guarani e Kaiowá. “Não existe uma maneira que proteja as mulheres indígenas de acordo com as suas especificidades”, aponta Aradunhá Kaiowá, numa brecha de programação da Kuñangue Aty Guasu. Enquanto o resto das pessoas, espalhadas pela aldeia, se servia do almoço coletivo preparado pelas cozinheiras indígenas, ela se dividia entre a refeição, a entrevista e a produção, em seu notebook, do relatório final do encontro, que reuniria os pontos altos das discussões e as demandas mais urgentes às autoridades.

Aradunhá cresceu na Reserva Indígena de Dourados e hoje vive na cidade, onde se graduou em ciências sociais pela universidade federal. Para organizar a grande assembleia, teve ao seu lado outras lideranças, todas mulheres. Uma delas é Flávia Nunes, estudante universitária que, com 22 anos, é uma das poucas integrantes femininas do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi) do Mato Grosso do Sul. Era a última noite de reunião quando ela falou com a Pública, depois que o ritmo dos afazeres já havia se acalmado. “A Lei Maria da Penha ajudou a punir os homens que cometem essa violência grave, mas nós estamos lutando para que tenha uma lei adequada que garanta o direito das mulheres indígenas”, ponderou.

No dia anterior, uma roda de mulheres havia debatido as limitações da Maria da Penha e da rede de proteção às vítimas. No centro do círculo desenhado pelas cadeiras, uma tira de papel pardo era preenchida com as falas consideradas mais importantes. Uma das frases escritas com tinta guache era, na verdade, um questionamento: “Lei Maria para quem?”. De um dos pontos da roda, uma jovem de 20 e poucos anos destacou a necessidade de as mulheres Guarani e Kaiowá serem acolhidas por suas pares nas delegacias – “Às vezes, elas [as vítimas] não falam para os brancos por medo, e, se tiver uma mulher indígena lá atendendo, ela vai chegar contando na língua o que aconteceu realmente.” Noutro canto, uma moça mais ou menos da mesma idade completou dizendo que “só nós, indígenas, entendemos a dor do próprio índio, que é uma dor infinita”. Outras mulheres assentiram com a cabeça.

Em algum momento da conversa, surgiu a discussão de que as medidas protetivas não têm muita validade nas aldeias. Dias antes, em Dourados, a delegada Paula Ribeiro havia reconhecido essa falha: “O cumprimento de medidas dentro da aldeia não adianta falar que existe, porque não existe”. Entre os fatores que dificultam sua efetividade, está o fato de as famílias serem a base da organização espacial das aldeias. Para que se cumpra a medida protetiva, a vítima ou o agressor precisaria se afastar do espaço onde vivem todos os seus familiares e, por consequência, onde está estabelecida a maioria das suas relações afetivas. “Eles não têm para onde ir. As perspectivas para eles são bem limitadas”, avalia a delegada.

Como a lei propõe a criação de casas-abrigo para acolhimento das mulheres em situação de violência, elas acabam duplamente vitimizadas: além de lidar com a agressão sofrida, normalmente são elas que precisam sair de casa. No caso das mulheres indígenas, a situação é mais grave, justamente porque isso significa a separação da maioria dos parentes, que têm uma importância central em suas vidas. “Às vezes, pensamos muito na proteção da mulher, mas acho que está faltando um pouco o olhar da dignidade. Como essa mulher se sentiria mais dignamente atendida? Mandando ela para uma casa-abrigo lá em Campo Grande? É difícil, temos que nos colocar no lugar dessas pessoas”, avalia a titular da DAM.

As discussões da Kuñangue Aty Guasu revelam que as Guarani e Kaoiwá sabem pontuar com precisão o que não funciona para elas. O problema, dizem, é que o Estado dificilmente as leva em conta na formulação de políticas públicas. “Hoje, as políticas são pensadas de cima para baixo, nunca são construídas. Grande parte das políticas implantadas não serve por conta disso: não tem continuidade e não dialoga com as interessadas, as mulheres que estão sofrendo violência”, argumenta Indianara Ramires Machado, presidente da Ação dos Jovens Indígenas (AJI), organização que trabalha para empoderar a juventude da Reserva Indígena de Dourados por meio da educação.

No fim das contas, eventos como a assembleia, organizados pelas próprias mulheres indígenas, são alguns dos poucos ambientes na contramão da ausência de escuta. O documento final do encontro é uma tentativa de que as demandas dessas mulheres cheguem a autoridades de variadas esferas. Os encaminhamentos incluem a reformulação na Lei Maria da Penha para que contemple as “especificidades das mulheres indígenas”; a criação de delegacias na Reserva Indígena de Dourados e em Amambai, onde haja mulheres trabalhando, incluindo intérpretes Guarani e Kaiowá; e a construção de novas alternativas de atendimento para mulheres e crianças em situação de violência, com o apelo para que haja Cras e Centro de Referência em Assistência Social (Creas) em todas as comunidades.

No único Cras da Reserva Indígena de Dourados, a equipe tem a intenção de promover grupos com homens envolvidos em casos de violência, mas faltam recursos, pessoal, tempo. “É difícil porque não conseguimos atender nem a nossa própria demanda. A gente tem ideias, tem vontade, mas [nossa atuação] é limitada”, afirma psicóloga Bárbara Marques, indígena e moradora de uma das aldeias, a Jaguapiru. Apesar da situação de falta de recursos, Bárbara não perde as esperanças. “Eu acredito no trabalho da prevenção: orientação para os homens, qualificação, atividades de lazer, para que eles tenham perspectiva de vida, tanto os homens como as mulheres.”

De onde vem a violência

Andando pela Reserva Indígena de Dourados ou circulando pela aldeia Yvy Katu Potrerito, as conversas com os Guarani e Kaoiwá nos revelaram um pano de fundo para a violência que acomete suas comunidades, sobretudo a que vitima as mulheres: a perda da terra. Essa história, que foi sendo construída em capítulos, remonta ao século retrasado.

ROSE E EMILENA ARCE, MÃE E FILHA, SOFRERAM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (FOTO: EVERSON TAVARES/AGÊNCIA PÚBLICA)

Parte do território dos Guarani e Kaiowá foi ocupado na década de 1880, quando o comerciante gaúcho Thomaz Larangeira recebeu do Império brasileiro, em troca de sua participação na Guerra do Paraguai, arrendamentos na parte sul da área hoje ocupada pelo Mato Grosso do Sul, território repleto de ervais nativos. Criou a Companhia Matte Larangeira e, com o tempo, adquiriu o monopólio da exploração regional da erva-mate, ainda que fosse muito utilizada também pelos povos nativos que ali viviam.

“A mão de obra de fora que trabalhava na Matte Larangeira era constituída basicamente de homens paraguaios, sem suas famílias. Eles buscavam ter acesso às mulheres indígenas e, chegando nas casas-grandes, as desrespeitavam”, diz o professor Levi Marques Pereira. “Isso levou os indígenas, para serem respeitados, a duas coisas: adotarem o modelo de residência individualizado, considerado civilizado [pelos paraguaios]; e os homens Kaiowá e Guarani passaram, muitos deles, a desenvolver uma atitude de ‘dono da casa’, para manter uma barreira contra os paraguaios – usar o mesmo jeito de se apresentar. Além disso, muitos paraguaios acabaram casando com mulheres indígenas. Há uma migração da masculinidade paraguaia para dentro das comunidades.”

De acordo com o antropólogo, o convívio em casa coletiva, comum antes da Matte Larangeira, produzia um mecanismo de controle social da violência contra a mulher, já que os familiares formavam “um núcleo de proteção”. “Numa briga de casal, esses parentes iam se envolver”, declara. “A residência separada do casal favorece a violência.”

As perdas de terra fizeram com que o SPI – que depois seria substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai) – criasse, na primeira metade do século 20, reservas no sul do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul (a separação entre os dois estados se deu em 1977), para que os indígenas fossem abrigados em áreas delimitadas pelo governo, liberando assim a região para o avanço da atividade agropecuária e colonização. A de Dourados foi instituída em 1917. “O deslocamento [dos indígenas] para a reserva foi compulsório, muitas vezes sob o uso da violência, perpetrada por agentes do Estado ou por particulares que requereram e titularam terras na região”, explicam Pereira e Graciela Chamorro, também professora da UFGD, em artigo.

Segundo os pesquisadores, a ideia do Estado, ao criar a reserva, era fazer com que os Guarani e Kaiowá fossem, aos poucos, perdendo sua condição de indígenas e se incorporassem à sociedade nacional. “A expulsão do território, a violação dos direitos e o confinamento dentro das reservas – causado também pelo preconceito da cidade no entorno – foram fazendo com que as pessoas tivessem que viver outros modos de vida que não os que elas conheciam”, aponta a antropóloga Lauriene Seraguza.

O processo de perda territorial e confinamento na reserva culminou, de acordo com Pereira e Lauriene, num movimento de reconquista dessas áreas, o que gerou um intrincado conflito fundiário na região: de um lado, os indígenas, criando as retomadas – acampamentos que visam à recuperação dos tekoha (“lugar onde se é”, em Guarani); do outro, fazendeiros que alegam ser donos das terras e reagem às ocupações.

Para Lauriene, só a partir dessa recuperação histórica é possível entender os casos de violência contra mulheres indígenas em Dourados. “A violência presente na Reserva Indígena de Dourados é uma consequência da ação do Estado contra os índios, e não dá para o Estado culpabilizá-los por ela. É fruto de um processo histórico de violências contra as suas vidas”, analisa. “Quem são os índios nas imprensas locais? São tachados de violadores, vagabundos, preguiçosos, mentirosos; os que batem, estupram e matam. Isso não é verdade, é uma tentativa de culturalização da violência.”

A luta das Guarani e Kaiowá na região mais perigosa para mulheres indígenas no Brasil

Você pode gostar

Geral

O caso Mariana Ferrer, por Honoré de Balzac

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Publicadoo

5 anos atrásem

07/11/20O caso Mariana Ferrer por Honoré de Balzac

Por Dirce Waltrick do Amarante*

Quando o escritor francês Honoré de Balzac teve acesso ao vídeo da audiência de Mariana Ferrer, ele decidiu escrever o Código dos homens honestos, isso nos idos de 1875, mas só agora estou tornando públicas suas palavras, que estavam sob segredo de justiça.

Em uma análise bastante rigorosa, Balzac lembra, em primeiro lugar, que sabemos perfeitamente bem que “em princípio, ficou estabelecido que a justiça seria para todos, mas […]” . A tradução é de Léa Novaes, pois Balzac tinha dificuldade em escrever em português.

Dito isso, ele fala da figura do procurador. Em tempos idos, diz Balzac, os procuradores “levavam tão a sério o interesse de um cliente que chegavam a morrer por eles”. Além disso, eles “nunca frequentavam a sociedade”, e se a frequentassem eram vistos como “monstros”, mas hoje, “hoje tudo está monetarizado: já não se diz que Fulano foi nomeado procurador-geral, vai defender os interesses de sua província […]. Não, nada disso; o senhor Fulano acaba de conquistar um belo posto, procurador-geral, o que equivale a honorários de vinte mil francos […]”.

Balzac ia falar da figura do juiz e do defensor público, mas depois de tudo que assistiu ficou sem as palavras justas para descrevê-los.

Então, o escritor francês decidiu se debruçar sobre o papel do advogado, que “frequenta bailes, festas […] despreza tudo o que não é elegante”. E, diz Balzac, “Justiça seja feita aos advogados […]! São os decanos, os chefes, os santos, os deuses da arte de fazer fortuna com rapidez e com uma sagacidade que os torna merecedores de muitos elogios”.

Enfim, “de todas as mercadorias deste mundo, a mais cara é sem dúvida a justiça”.

Não citei na íntegra o texto do Balzac, porque foram esses os únicos fragmentos aos quais tive acesso, os outros foram apagados.

*Formada em Direito, em 1992, na Universidade Federal de Santa Catarina

Geral

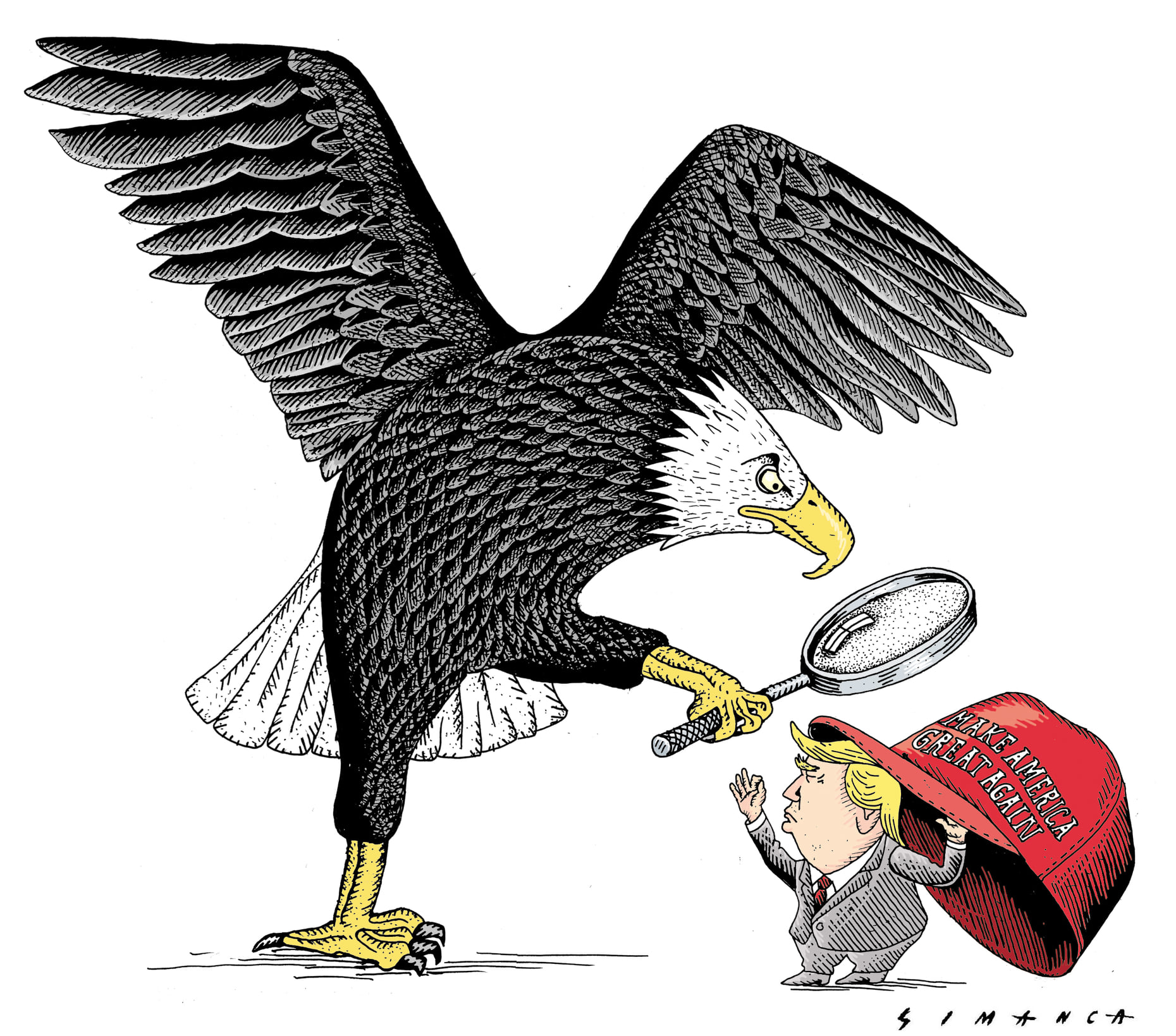

O show de Trump: renovação ou cancelamento?

A eleição nos EUA e o destino da democracia na condição atualista

Publicadoo

5 anos atrásem

06/11/20por

Aloisio MoraisNos EUA voto popular não significa vitória. Biden terá mais votos do que Trump e ainda assim o resultado da eleição continuará indefinido por algum tempo. Apesar dos descalabros que marcaram a gestão Trump antes e durante a pandemia, o seu desempenho na atual corrida eleitoral será muito forte.

Mateus Pereira, Valdei Araujo e Walderez Ramalho, professores da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em Mariana, MG

A disputa está sendo muito mais acirrada do que era inicialmente previsto pela maior parte dos institutos de pesquisa e da mídia americana, embora a cautela e o medo nunca deixaram de estar presentes. Sob esse ponto de vista, as eleições deste ano são como uma repetição do que vimos em 2016, ainda que o resultado possa ser a derrota eleitoral para Trump. Em 2016 foram os democratas que denunciaram a interferência russa, agora é o presidente-agitador que se apressa em questionar a legitimidade do pleito, sem mostrar nenhuma prova. Sabemos que no ambiente do atualismo provas têm como base apenas convicções.

Um sistema eleitoral que sobreviveu por séculos, sem grandes mudanças, pode ter se tornado obsoleto desde a eleição de Bush, em 2000. Um lembrete do possível declínio da democracia americana: das últimas oito eleições presidenciais desde 1992, os democratas venceram no voto popular as últimas sete, mas em apenas quatro ocasiões ganharam o colégio eleitoral e fizeram o presidente.

Acreditamos que as eleições nos EUA são um exemplo do confronto entre duas estratégias e duas concepções sobre fazer política: de um lado, Trump e sua promessa de eterna atualização da atualidade em modo nostálgico; e Biden, com sua aposta moderada no cansaço na agitação atualista que seu adversário republicano encarna e radicaliza, e a retomada da política em moldes liberais. Essa retomada é feita sem uma crítica efetiva ao modelo neoliberal abraçado pela cúpula do partido democrata. Uma aposta radical, como Sanders, teria se saído melhor? É difícil dizer, mas tudo leva a crer que não, tendo em vista o complicado xadrez do voto estado a estado.

A escolha entre as duas estratégias/concepções se mostrou muito mais difícil e apertada do que se imaginava. A tal “onda azul” anunciada por parte da imprensa estadunidense esteve longe de acontecer. De fato, Trump se mostrou eleitoralmente muito mais forte do que os analistas supunham. Considerando que esta não é a primeira vez que os institutos de pesquisa falharam em captar esse movimento no eleitorado americano, e considerando também que fenômeno semelhante ocorreu no Brasil em 2018, coloca-se a questão de saber se as tradicionais pesquisas de opinião tornaram-se de alguma forma obsoletas em um mundo atualista. Esse quadro muda pouco, mesmo com uma eventual vitória de Biden ou pior, com uma inconveniente reeleição de Trump.

São vários fatores que devem ser considerados para avaliar essa questão. Os próprios institutos se apressaram a ensaiar algumas explicações ao público. O diretor da Trafalgar Group, Robert Cahaly, afirmou que muitos eleitores “esconderam”, como já havia acontecido, sua preferência por Trump por algum receio ou constrangimento social.[1] Não podemos desconsiderar algum tipo de boicote/sabotagem dos eleitores republicanos, já que na retórica do trumpismo as pesquisas de opinião fazem parte da mídia vendida. Outros recorreram à justificativa de que as pesquisas anteriores representavam apenas fotografias do momento específico em que as entrevistas foram feitas, e não o que se poderia esperar na eleição propriamente dita. Isso poderia ter sido de fato observado pela tendência de redução da vantagem de Biden nos últimos 15 dias. Afinal, o episódio da contaminação de Trump e sua rápida recuperação pode ter tido um saldo positivo, ao menos na mobilização de sua base, como já havíamos especulado em coluna anterior.

Aceite-se ou não essas justificativas, fato é que os institutos de pesquisa sairão dessas eleições com sua credibilidade e imagem pública mais arranhadas, sobretudo diante das especificidades do sistema eleitoral americano. Como afirmamos, muitos fatores concorrem para esse desgaste. Um deles está relacionado à condição atualista que caracteriza o nosso presente e como cada um dos candidatos se coloca frente a tal condição.

Trump é um político bastante sintonizado com o ambiente da comunicação atualista onde as provas dispensam comprovação factual. Seja nas redes sociais, seja em seus concorridos comícios, o presidente se revela um comunicador difícil de ser batido. Dentre os aspectos associados à condição atualista, destacamos a intensidade e velocidade sem precedentes do fluxo de notícias, em detrimento dos protocolos de verificação e checagem da informação veiculada. Esse ambiente infodêmico[2] é particularmente fértil para a produção de desinformação e sua disseminação como misinformação.[3] Além das informações imprecisas, para não dizer apenas falsas, que a infodemia trumpista ajuda a difundir, é preciso levar em consideração a agitação/ativação que produz. É como se a oposição se agitasse confusamente e a base trumpista se ativasse a cada um de seus comentários polêmicos. Assim, o uso constante das redes sociais para disseminar fake news ou comentários faz com que, seja de modo positivo ou negativo, o presidente esteja sempre no foco da mídia. O acúmulo de notícias sobre suas falas ou atos inconsequentes faz com que seja difícil recuperar qual foi o absurdo dito ou feito na semana anterior. Na condição atualista há um valor excepcional em estar mais atualizado (e exposto) que o seu adversário.

Ainda assim, a manipulação das fake news como ferramenta política supõe uma linguagem organizada para se tornar eficaz. Essa afirmação pode soar chocante à primeira vista: como podemos atribuir coerência a um discurso fundamentado em desinformação e que frequentemente e sem o menor pudor afirma hoje o contrário do que disse ontem, como o exemplo do uso de máscaras na pandemia?[4] O ponto aqui é que a condição atualista coloca muitos obstáculos para que o passado, mesmo o mais recente, seja trazido à reflexão. Assim, quando confrontados com suas próprias contradições, políticos atualistas como Trump e Bolsonaro simplesmente atualizam suas narrativas e afirmações quando as anteriores se tornam insustentáveis. Com muita frequência, os seus discursos mudam em função da conveniência da atualidade, sem a mínima necessidade de se prestar conta da contradição com o que eles mesmos diziam no dia anterior.

Essa estrutura atualista do discurso político só se torna eficaz, porém, no interior de uma linguagem organizada e facilmente identificável pelo público que a compartilha, no interior de uma condição material de reorganização do mundo do trabalho e do capital. A crise de 2008, concentração de renda, neoliberalismo, capitalismo de vigilância e a formação do atual “precariado” são elementos, dentre outros, fundamentais para entender a emergência de líderes que governam e são eleitos por pequenas maiorias mobilizadas pela historicidade e ideologia atualista. Só assim podemos entender a força de Trump na eleição independente do resultado final, ainda que sua derrota interesse a todos os democratas do mundo.

Trump lança mão de artifícios retóricos quando confrontado com suas afirmações evidentemente baseadas em mentiras e contradições, de tal maneira que ele consegue, mesmo em tais situações, transmitir e reforçar o código entre o seu público. O código se estrutura em uma lógica antagonista, na qual o portador é sempre vítima de perseguição por parte do establishment e da imprensa vendida para a “esquerda corrupta” ou as corporações globalistas.

O ponto principal a ser considerado é que para ser politicamente eficaz não é necessário que o código seja compartilhado por todos; mas que seja continuamente ativado junto aqueles que já o compartilham. Por mais que esteja sustentado em desinformações, o fato é que o código é bastante poderoso na ativação de afetos políticos centrais como o medo, ódio e ansiedade, vetores de forte engajamento e agitação política que Trump e Bolsonaro sabem tão bem promover.

O sucesso dessa estratégia se coaduna com a popularização das redes sociais e dos smartphones, bem como das novas tecnologias de processamento de dados manipulados para fins políticos. Nesse contexto, tornou-se possível criar e difundir mensagens sob medida para cada tipo de público, cada indivíduo ou grupo formula suas próprias percepções sobre o mundo a partir de narrativas (códigos) que não mais precisam ser expostos publicamente a todos para serem eficazes. Após alguns reconhecimentos iniciais, os algoritmos se encarregam de abastecer-nos das notícias que nos mobilizam, sempre com o mesmo teor e formato. Reforça-se, assim, o fenômeno das “bolhas”.[5] Esses códigos podem circular de forma subterrânea, de tal modo que o que parece absurdo e chocante para uns, é perfeitamente aceitável e normalizado para outros.

Esse ambiente de circulação de notícias e códigos é condizente com a ordem atualista de nosso tempo e, ao nosso ver, é um fator importante a ser considerado no desempenho surpreendente de Trump nestas eleições. E um dos preços a se pagar para tal sucesso é a radicalização do clima de agitação que tem marcado a nossa época. Esse quadro tem resultado inclusive em distúrbios psicológicos cada vez mais comuns, como o “transtorno do estresse eleitoral”, que segundo estimativas afeta sete em cada dez cidadãos estadunidenses.[6]

Os políticos atualistas claramente não se importam em pagar esse preço, na verdade eles têm lucrado com isso. Mas, ao fim e ao cabo, eles não podem evitar completamente os efeitos colaterais de suas apostas. Agitação e dispersão geram também cansaço no eleitorado. Biden e os democratas tomaram esse efeito como vetor de suas estratégias para estas eleições. Frente à irrefreável agitação de Trump, Biden se vendeu como a opção mais “centrista”, de moderação e convergência. A divergência entre as duas estratégias foi mais uma vez demonstrada logo após o fechamento da votação: enquanto Trump se apressou em declarar-se vencedor e dizer que irá judicializar a eleição em caso de derrota, Biden classificou tal postura como “ultrajante” e pregou calma aos seus apoiadores[7].

Mesmo que a vitória do democrata seja confirmada, é inegável que o preço desse lance foi bastante alto. A imprensa americana noticiou como parcelas importantes do eleitorado negro, que o próprio Biden afirmou ser “a chave para a vitória”, relataram estarem pouco motivados a votarem no candidato democrata.[8] O mesmo ocorreu entre parte do eleitorado hispânico, em especial na Flórida e no Texas. O conservadorismo nos costumes, a adesão a denominações evangélicas que tem crescido entre hispânicos e a tradição anticomunista dos cubanos, e agora também venezuelanos, na Flórida, são fenômenos a serem considerados. Enquanto fechamos essa coluna Trump ainda lidera na Pensilvânia, estado no qual o operariado branco migrou dos democratas para o trumpismo. No último debate, Biden acabou por reconhecer que teria que acabar com a exploração do altamente poluente gás de xisto, o que foi imediatamente explorado por Trump: “Eis uma declaração importante”, ironizou o presidente. Caso perca por margem apertada na Pensilvânia, onde os trabalhadores dessa indústria são amplamente sensíveis ao tema, talvez essa declaração tenha custado a eleição.

Para entender melhor essas flutuações teríamos que fazer algo pouco praticado durante a campanha, uma avaliação retrospectiva fundada em boa informação acerca das políticas públicas implementadas por democratas e republicanos, em especial nos governos Obama e Trump. O apoio ao republicano não é apenas resultado da mágica da comunicação, deriva também da tibieza das políticas democratas e dos acertos de Trump. Reforma do sistema criminal, política externa menos intervencionista, foco na economia e na criação de empregos, com bons resultados, ao menos até a pandemia.

A decisão das eleições primárias do Partido Democrata em nomear um candidato “centrista” para concorrer nessas eleições – ao contrário de uma opção mais radical do populismo de esquerda como Bernie Sanders – foi importante para unificar o partido (em especial o seu establishment) e angariar o apoio do eleitorado “cansado” da agitação radicalizada. Por outro lado, a figura moderada de Biden não se mostrou capaz de promover um grau de engajamento e mobilização do público à altura do seu adversário agitador, nem está claro ainda se seu discurso de união nacional conseguiu atrair eleitores de Trump. Essa diferença é importante em um contexto onde o voto não é obrigatório e, no caso particular das eleições deste ano, ainda mais desencorajado pela pandemia do coronavírus.

Mesmo assim, a moderação pode ter sido eficaz para para derrotar a agitação, mas não para desativá-la. E ainda não podemos assegurar como os EUA sairá dessas eleições, pois Trump continua sendo quem é. Há ainda o risco de o agitador perder e não aceitar sair, e as consequências disso poderão ser catastróficas. E mesmo que ele saia, o trumpismo – o negacionismo, o anti-esquerdismo, o desejo de retorno a um passado glorioso e mítico – ainda permanecerá em parcelas consideráveis da população.

O que tudo isso ensina para o campo democrático brasileiro, que tem de enfrentar a sua própria versão de agitador atualista? Desde o início da votação nos EUA, Bolsonaro disparou freneticamente uma série de tweets ressoando as alegações infundadas de seu ídolo sobre as eleições serem “fraudadas” a favor dos democratas, o que seria um risco para a “liberdade” e para o Brasil. Afinal, nosso agitador atualista tupiniquim sabe bem que a permanência de Trump é uma força de sustentação fundamental para ele. As relações entre EUA e Brasil deixaram de ser uma relação entre Estados, mas sim uma relação de “amizade” (leia-se emulação e, do nosso ponto de vista, subserviência) entre os chefes de turno da Casa Branca e do Palácio do Planalto.

Assim, e seguindo o estilo atualista de fazer política, Bolsonaro ressoa as afirmações sem fundamento de Trump, sem se preocupar com a veracidade e desprezando o princípio diplomático básico da impessoalidade. Mas Bolsonaro também tem seu próprio código “alternativo”, cujo enfrentamento é a tarefa prioritária das forças democráticas no Brasil, que deverá avaliar e tomar suas próprias escolhas para vencer o confronto. Assim como o trumpismo, nos Estados Unidos, o bolsonarismo é um fenômeno que não necessariamente depende da permanência de Bolsonaro no poder: ele mobiliza parcelas consideráveis da população através de seus discursos, que defendem o conservadorismo nos costumes, o liberalismo na economia, a luta contra “o sistema”, a religião e a admiração pelo militarismo.

Será que a aposta moderada e centrista será suficiente para derrotar o bolsonarismo aqui? Mesmo que por pouco? Ou, em nosso contexto particular, faz-se necessário redobrar a aposta na radicalização pela via da esquerda? Mesmo que a vitória de Biden seja confirmada, ainda não está claro qual das duas vias parece a mais indicada para o Brasil. Enfim, tudo indica um destino trágico da democracia liberal de “pequenas maiorias” em tempos de agitação atualista. Sem negar a nossa atual realidade, cabe a nós pensar e imaginar alternativas, por mais difícil que pareça ser em nosso atual nevoeiro e impregnados por uma sensação de asfixia. Além disso, a lentidão com que a apuração avança em alguns estados decisivos promete nos deixar hipnotizados pelos mapas eleitorais na expectativa da atualização decisiva.

(*) Mateus Pereira e Valdei Araujo escreveram o Almanaque da Covid-19: 150 dias para não esquecer ou o encontro do presidente fake e um vírus real com Mayra Marques. Ambos são professores de História na Universidade Federal de Ouro Preto, em Mariana (MG). Também são autores do livro Atualismo 1.0: como a ideia de atualização mudou o século XXI e organizadores de Do Fake ao Fato: (des)atualizando Bolsonaro, com Bruna Klem. Walderez Ramalho é doutorando em História na mesma instituição. Agradecemos à Márcia Motta e ao grupo Proprietas pelo apoio e interlocução nesse projeto.

[1] https://noticias.uol.com.br/colunas/thais-oyama/2020/11/04/o-eleitor-oculto-de-trump-e-o-novo-erro-dos-institutos-de-pesquisa.htm

[2] PEREIRA, Mateus; MARQUES, Mayra; ARAUJO, Valdei. Almanaque da COVID-19: 150 dias para não esquecer, ou a história do encontro entre um presidente fake e um vírus real. Vitória: Editora Milfontes, 2020.

[3] Usamos aqui um neologismo para dar conta da diferença que em inglês é mais clara entre a produção deliberada de notícias falsas (disinformation) e sua disseminação involuntária (misinformation).

[4] https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/07/20/trump-muda-discurso-e-agora-diz-que-usar-mascara-e-patriotico.htm

[5] EMPOLI, Giuliano Da. Os engenheiros do caos: como as fake news, as teorias da conspiração e os algorítimos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. São Paulo: Vestígio, 2019.

[6] https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/10/quase-sete-em-cada-dez-americanos-relatam-transtorno-do-estresse-eleitoral.shtml

[7] https://br.noticias.yahoo.com/em-pronunciamentos-biden-prega-calma-e-trump-faz-acusacao-de-roubo-065922289.html

[8] https://www.aljazeera.com/news/2020/9/12/biden-battles-trump-lack-of-enthusiasm-among-black-voters

Feminismo

Que tal ajudar Mariana Ferrer a obter Justiça?

Não basta lacrar. Um chamamento a todas as feministas e a todas as mulheres para que enfrentemos a misoginia dos tribunais brasileiros

Publicadoo

5 anos atrásem

05/11/20A reportagem do Intercept Brasil sobre a denúncia de estupro da influencer Mariana Ferrer tornou-se viral nas redes. Sob o título JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM, o texto da repórter Schirlei Alves serviu de base para milhares e milhares de postagens sobre a excrescência jurídica que teria embasado a absolvição do empresário André de Camargo Aranha. Até as 15h30 de ontem (4/11), o Google devolvia 781.000 resultados, quando se procurava pela expressão “estupro culposo”. Memes, charges, textões e textinhos foram produzidos em escala industrial para provar que um estuprador havia conseguido sentença absolutória graças a uma invencionice jurídica obrada pela Justiça, com vistas a proteger um macho branco, amigo de poderosos e, ele mesmo, “filho do advogado Luiz de Camargo Aranha Neto, que já representou a rede Globo em processos judiciais”, segundo a reportagem do Intercept.

Lida toda a sentença de 51 páginas do juiz do caso, Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, entretanto, constata-se que, em nenhum momento da sentença é dito que houve “estupro culposo” contra a jovem. Ao contrário, é dito que não existe essa tipificação e que o estupro é necessariamente doloso. Portanto, está errada a formulação do título do Intercept Brasil.

Está tão errada que o próprio site The Intercept Brasil foi obrigado, às 21h54, nada menos do que 19 horas e 50 minutos depois de publicada a história, a fazer uma “atualização” que diz assim:

“A expressão ‘estupro culposo’ foi usada pelo Intercept para resumir o caso e explicá-lo para o público leigo. O artíficio é usual ao jornalismo. Em nenhum momento o Intercept declarou que a expressão foi usada no processo.”

O Intercept faz como a música de Tom Zé: “Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer.” Uma explicação que confunde. E, sim, o Intercept disse que a sentença inédita baseou-se no “estupro culposo”.

É só ler o título indigitado de novo:

JULGAMENTO DE INFLUENCER MARIANA FERRER TERMINA COM SENTENÇA INÉDITA DE ‘ESTUPRO CULPOSO’ E ADVOGADO HUMILHANDO JOVEM

Com as redes ajudando a espalhar a bobagem, todo mundo louco atrás de cliques, de “bombar”, da lacração, poucos deram-se ao trabalho de ler a sentença que, sim, absolveu o réu André de Camargo Aranha por “falta de provas”.

Uma pena.

Se, em vez da lacração, tivessem mirado no fato em si da absolvição do crime de estupro “por falta de provas”, talvez tivessem ajudado muito mais. Sabe-se que a cada 8 minutos uma mulher ou menina é estuprada no Brasil. Mas a maior parte desses crimes jamais será nem sequer investigada pela falta de indícios e elementos probatórios, já que ocorrem escondidos e, preferencialmente, sem testemunhas.

Mariana Ferrer, diz a sentença, não conseguiu provar a acusação que fez contra André de Camargo Aranha. Será? Está na sentença que o exame toxicológico não apontou o consumo de substâncias estupefacientes, como seria de se esperar se ela tivesse ingerido involuntariamente alguma droga do tipo “Boa Noite Cinderela”. A maioria das testemunhas ouvidas, várias mulheres inclusive, disse que a vítima não cambaleava e que não parecia dopada. As câmeras internas do Café de la Musique, onde teria ocorrido o estupro, mostram Mariana Ferrer subindo para um camarote e descendo, seis minutos depois, sem necessidade de ajuda (e de salto!!!!, como faz questão de ressaltar a sentença). Teria transcorrido nesses seis minutos o crime de estupro, de que Mariana Ferrer não tem memória.

Mas Mariana Ferrer diz ter inúmeras provas irrefutáveis do estupro e que nem sequer foram levadas em consideração pelo julgador.

E, no entanto, todas as mulheres sabem da dificuldade de “provar” a violência sexual, quando ela ocorre entre quatro paredes, sem testemunhas. Mariana Ferrer não seria exceção. Nos trechos da vídeo-conferência que foi o julgamento, assombra a solidão da menina que denuncia, vítima de outros homens violentos, que a acusam de ser (ela sim), um monstro querendo prejudicar a reputação de um “pobre milionário”.

Como sempre acontece, a vítima deixa de ser vítima para se transformar no monstro sensual e ardiloso que precisa ser contido. A qualquer custo.

A verdade é que Mariana Ferrer estava sozinha.

Desde o dia em que alega ter sido estuprada (15/dezembro/2018), Mariana Ferrer tem pedido ajuda pelas redes sociais e tem narrado todo o sofrimento e a depressão que a assolam em decorrência do fato.

Quem foi ajudá-la a reunir provas? Quem foi ajudá-la a colher testemunhos que aumentassem a credibilidade de sua acusação? Quem foi ao Café de la Musique, onde ocorreram os fatos julgados, procurar indícios de que ali funcionaria um “abatedouro” de meninas destinadas ao gozo masturbatório de machos alfa? Quem?

Ou achamos razoável condenar alguém sem elementos probatórios que apoiem a denúncia?

Não, não é razoável.

Apenas a voz da vítima não pode embasar uma condenação. E quem defende isso precisa saber que abdicar de provas é apenas a reedição do velho punitivismo, é vingança. Não é Justiça. Pior, resultará na condenação sem provas dos mesmos criminalizados de sempre: os pretos, pobres e periféricos.

A única forma de evitar a perpetuação desse ciclo perverso requer de nós nós, feministas, que encaremos o estupro, cada estupro, como um problema nosso!

Temos de ajudar as vítimas a robustecer as provas da violência que sofreram. Temos de afrontar a Justiça machista, exigindo a presença de mulheres no julgamento. Tem de ser um trabalho nosso enfrentar a misoginia cuspida e escarrada de gente como Cláudio Gastão da Rosa Filho, o advogado de defesa de André de Camargo Aranha, que humilhou e ofendeu Mariana Ferrer enquanto exibia fotos dela que nada tinham a ver com o processo! Que nenhuma mulher mais tenha de enfrentar um julgamento de estupro apenas diante de homens, na solidão absoluta, como acontecia com as antigas feiticeiras.

Temos de incentivar a solidariedade entre nós, mulheres, para que acolhamos as vítimas, em vez de fingir que se trata de um problema só delas. Não há mulher ou menina que não tenha sido atacada ao menos uma vez em sua vida pela violência sexual. E nós sabemos disso em nossos próprios corpos!

É o pai, é o tio, é o avô, é o tarado que mostra o pinto para a adolescente, é o abusador que se acha no direito de ejacular na mulher dentro do trem lotado…

Temos de organizar o “Socorro Feminista”, para apoiar as mulheres que decidem denunciar a violência sexual.

Os tribunais brasileiros são câmaras de tortura contra mulheres, negros, indígenas e pobres em geral. As cenas de humilhação de Mariana Ferrer não são, infelizmente, exceções. São a regra.

É preciso atuar sobre esse front.

Então, precisamos entender que não se trata de um problema privado de Mariana Ferrer o desenlace de sua denúncia. É de todas nós!

Lembro da França, em 1971, quando uma mulher foi presa e julgada pelo crime de aborto, na época punível com a pena de morte pela guilhotina!

Em vez de “solidariedades”, textões de repúdio, e essas lacrações inúteis, 343 mulheres, entre elas as atrizes Catherine Deneuve e Jeanne Moreau, assinaram o manifesto escrito por Simone de Beauvoir, e assumindo que haviam feito, elas também, um aborto. A força desse texto e a coragem das signatárias empolgaram intelectuais como Françoise Sagan e Annie Leclerc, jornalistas conhecidas, de muitas feministas, a começar por Antoinette Fouque, da advogada Gisèle Halimi ou ainda da deputada socialista Yvette Roudy. Todas declararam ter realizado um aborto, como forma de quebrar o tabu de uma injustiça social.

A Justiça no Brasil é machista, é racista e é classista. Só incidindo juntas sobre ela será possível mudar esse regramento que sempre condena a vítima e libera o agressor.

Mariana Ferrer deve recorrer da sentença em primeira instância. Agora, é organizar a luta para mudar o rumo da História. Quem se dispõe?

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)