A Volkswagen, empresa automotiva alemã, tenta escapar da criação de uma reparação coletiva e pública, um memorial para os seus operários, vítimas de perseguição, tortura e sequestro dentro da empresa, durante a ditadura civil-militar brasileira. As denúncias contra a empresa foram apresentadas em setembro de 2015, por iniciativa do Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. Além disso, existem outras acusações sobre a colaboração ativa, assim como denúncias de exploração de mão de obra escrava, leia mais no artigo abaixo.

Por Murilo Leal e Gabriel Dayoub, especial para os Jornalistas Livres

Há 5 anos, a Volkswagen enfrenta um Inquérito Civil Público que a investiga por graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura civil-militar brasileira. É o primeiro caso do tipo no Brasil, em que uma empresa é formalmente acusada por crimes em conjunto com o regime autoritário. Após anos de uma difícil negociação, a montadora segue criando novas dificuldades, impedindo a chegada num acordo e sabotando o pilar central da reparação por seus crimes: a constituição de um espaço de memória dos(as) trabalhadores(as).

O Inquérito é uma operação conjunta do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo e Ministério Público do Trabalho. Foi motivado por denúncia apresentada em setembro de 2015, por iniciativa do Fórum de Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação. A pesquisa, que deu continuidade aos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo – Rubens Paiva (2012-2015), foi realizada pelo IIEP e teve o apoio unitário de todas as Centrais Sindicais brasileiras, juristas e personalidades da luta por direitos humanos.

Um rastro de crimes da Volkswagen

As investigações comprovaram que as violações cometidas pela empresa faziam parte de um método sistemático de intimidação dos trabalhadores nas fábricas, inibindo sua organização política e em movimentos reivindicatórios. Seu Departamento de Segurança Industrial foi chefiado por 30 anos pelo Coronel Adhemar Rudge, militar com relações estreitas com a repressão política. Prisões de funcionários pela polícia política com a participação direta da empresa foram registradas com dois depoimentos muito contundentes, de Lúcio Bellentani e Heinrich Plagge. No caso de Lúcio, as sessões de tortura se iniciaram no interior da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, com a participação do Departamento de Segurança Industrial. Os dois foram sequestrados em 1972, numa onda de capturas que atingiu mais de 10 militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que trabalhavam na fábrica.

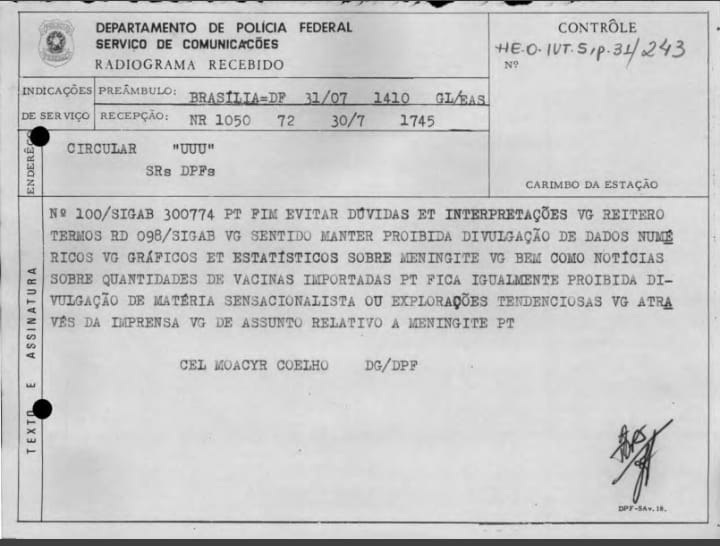

A montadora participou, ainda, como membro mais ativo e espécie de coordenadora, de organismos que reuniam grandes empresas e órgãos da repressão política para trocas de informações. Dentre eles, o mais bem documentado é o Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, região industrial estratégica no interior de São Paulo. Nas diversas atas de reunião encontradas, fica comprovada a participação de grandes empresas, como Caterpillar, Ford, General Motors, Kodak, Rhodia, Villares, Embraer e Petrobras, do Exército, da Aeronáutica e das Polícias Militar, Civil e Federal.

A Volkswagen enfrenta, ainda, fortes questionamentos em relação a seu famoso empreendimento na Amazônia, a Fazenda Vale do Rio Cristalino, iniciado em 1974. Construída com forte incentivo da ditadura brasileira, a Fazenda pretendia estabelecer um novo modelo de exploração pecuária. Foram desmatados 4.000 hectares, num crime ambiental de proporções gigantescas. A empresa valeu-se, ainda, da exploração de mão de obra escrava para sua fazenda “modelo”, como comprovado em 1983 por comissão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, encabeçada pelo Deputado Expedito Soares (PT-SP). A expedição foi realizada a partir de denúncia do Padre Ricardo Resende, da Comissão Pastoral da Terra, que acompanhou e testemunhou trabalhadores amarrados e jagunços armados na Fazenda [1].

Caso ainda mais nebuloso é o de Franz Paul Stangl. Responsável por chefiar os campos de extermínio de Sobibór e Treblinka na Polônia ocupada pelo III Reich alemão, Stangl conseguiu escapar por uma das muitas rotas de fuga criadas para proteger os grandes criminosos de guerra do nazismo. Após passar pela Síria, chegou ao Brasil em 1951 com documento de refugiado emitido pela Cruz Vermelha. Em 1959, Stangl passou a trabalhar na Volkswagen do Brasil, sempre com seu nome verdadeiro. Embora tivesse um gigantesco aparato de segurança e repressão interno, em conexão direta com o Estado brasileiro, a montadora nega que soubesse do passado sombrio de seu funcionário. Stangl seria localizado graças à ação de Simon Wiesenthal, o “caçador de nazistas”. Foi preso em 1967 e teve sua extradição solicitada pela Áustria, Polônia e República Federal da Alemanha. Em entrevista ao jornalista Marcelo Godoy, José Paulo Bonchristiano, chefe da Divisão Política do Dops de São Paulo e responsável pela prisão do nazista a pedido da Interpol, mencionou o incômodo da empresa durante a captura [2]. A Volkswagen chegou a recomendar um advogado para a defesa de Stangl, que acabaria condenado pelo assassinato de 400 mil pessoas.

Da participação na ditadura à saudação de Bolsonaro

Ainda hoje, figuras importantes da história da Volkswagen não escondem seu apreço por regimes ditatoriais, como registrado no documentário Cúmplices [3], produzido em 2017. É o caso, por exemplo, de Jacy Mendonça, executivo que chefiou a área de Recursos Humanos da montadora, que qualificou a ditadura como “um período extraordinariamente positivo” para as empresas e para o Brasil, “porque havia ordem”. Ou Carl Hahn, presidente do Grupo Volkswagen entre 1982 e 1993, que afirmou que na época não se inquietou com o golpe militar de 1964 e que não se recordava que os dirigentes da Volkswagen tivessem “chorado pelo desaparecimento da democracia”. Sua lembrança coincide com a opinião expressa à época por Werner Shmidt, presidente da empresa no Brasil de 1971 a 1973, que declarou à imprensa alemã: “É claro que a polícia e os militares torturam prisioneiros. Dissidentes políticos (…) são assassinados. Mas uma análise objetiva deveria sempre ter em conta que as coisas simplesmente não avançam sem firmeza. E as coisas estão avançando” [4].

Recentemente, a companhia fez um investimento de R$2,4 bilhões no Brasil, em excelente relação com o atual governo brasileiro. Após a eleição de Jair Bolsonaro – numa campanha marcada pelo saudosismo da ditadura militar, pelo elogio à tortura e pelo anticomunismo – diretores da Volkswagen registraram o apoio da empresa ao “recomeço do Brasil”, posaram para fotos com o governador do Rio de Janeiro, o então bolsonarista Wilson Witzel. O argentino Pablo de Si, presidente da Volkswagen na América Latina, saudou com entusiasmo a chegada da extrema-direita ao poder [5].

A reparação necessária

O Inquérito Civil Público que investiga a empresa foi instaurado em setembro de 2015, coincidindo com o escândalo do Dieselgate, que colocou a Volkswagen na mira da opinião pública mundial. Após uma fase de desprezo pelo procedimento, a pressão pública obrigou a companhia a iniciar uma negociação com as autoridades brasileiras. Para a tentativa de uma reparação pelos crimes cometidos, foram elencados pontos caros à Justiça de Transição.

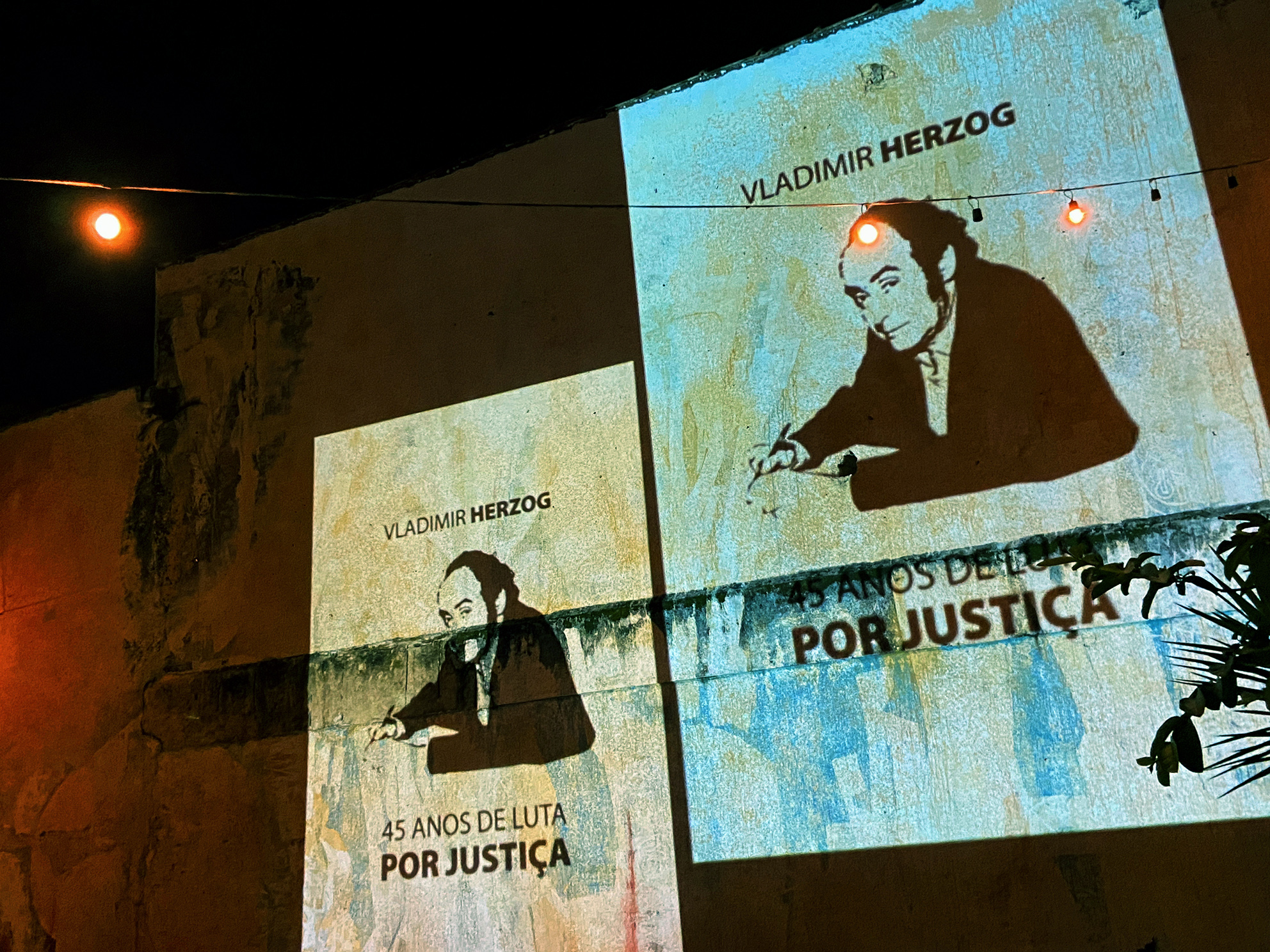

Entre os diversos pontos levantados, destacamos a constituição de um espaço de memória, dedicado à luta da classe trabalhadora contra a ditadura e à participação empresarial no golpe de 1964 e em violações de direitos humanos durante o regime. A tentativa de constituir esse local – que vem sendo sistematicamente sabotada pela empresa – faz parte de um compromisso firmado entre as Centrais Sindicais brasileiras e todos os que participaram do GT Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical (GT-13) da Comissão Nacional da Verdade, como registrado nas recomendações do grupo à CNV. Sela, ainda, a compreensão comum construída: o golpe de 1964 não foi uma quartelada, mas uma ação de classe que contou com a participação ativa do empresariado nacional e transnacional e suas organizações, rebaixando os padrões de vida da classe trabalhadora, destruindo suas organizações e maximizando lucros. Daí a centralidade do registro da classe trabalhadora como sujeito da resistência e como alvo da ditadura civil-militar.

Como afirmaram Adriano Diogo*, Rosa Cardoso** e Sebastião Neto*** em manifesto distribuído em 13 de março de 2020, durante o seminário que marcou os 5 anos da Comissão Verdade do Estado de São Paulo – Rubens Paiva:

A ação padrão das empresas é agir para apagar a seus crimes. Por todo o mundo, corporações sempre mobilizam seu poder financeiro para apagar seus crimes e não serem mais perturbados. Não aceitaremos esse tipo de chantagem. Garantir um local de referência – que possa ser visitado e conhecido e, também, atuar na produção e difusão de conhecimento – é reafirmar que nossa memória não está a venda.

Murilo Leal é professor do Departamento de História da Unifesp-Osasco e integrante do Projeto memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo.

Gabriel Dayoub é pesquisador do IIEP e integrante do Projeto memória da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo.

* Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo – Rubens Paiva (2012-2015)

** Integrante da Comissão Nacional da Verdade (2012-2014) e coordenadora do Grupo de Trabalho Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical (GT-13)

*** Secretário-executivo do GT-13 da CNV (2013-2014) e coordenador do IIEP

Referências:

[1] https://www.brasildefato.com.br/2019/08/21/ditadura-e-volkswagen-promoveram-o-maior-incendio-da-historia-nos-anos-1970

[2] https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,o-dops-sabia-da-presenca-de-mengele-no-brasil,1028459

[3] https://www.youtube.com/watch?v=1iWmAmvNMNg

[4] A declaração foi lembrada pelo historiador Antoine Acker no artigo “‘The Brand that Knows our Land’: Volkswagen’s “Brazilianization” in the “Economic Miracle”, 1968-1973”. Disponível em: https://www.cairn.info/revue-mondes1-2014-1-page-197.htm?contenu=auteurs

[5] Ver o importante artigo de Acker “A responsabilidade histórica da Volkswagen no Brasil de Bolsonaro”, disponível em: https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-responsabilidade-historica-da-volkswagen-no-brasil-de-bolsonaro/

7 anos atrás

7 anos atrás

Política7 anos atrás

Política7 anos atrás

7 anos atrás

7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrás

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrás

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrás

Política7 anos atrás

Política7 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrás