armazém memória

Como a Ditadura Militar ensinou técnicas de tortura à Guarda Rural Indígena (Grin)

Publicadoo

7 anos atrásem

Palanque das autoridades

Aquele 5 de fevereiro de 1970 foi um dia de festa no quartel do Batalhão-Escola Voluntários da Pátria, da Polícia Militar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. “Pelo menos mil pessoas, maioria de civis, meninos, jovens e velhos do bairro do Prado, em desusado interesse”, segundo reportagem da revista “O Cruzeiro”, assistiram à formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena (Grin).

Lá estavam também o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), José Queirós Campos; o comandante da Infantaria Divisionária 4, general Gentil Marcondes Filho –que ganharia fama no comando do 1º Exército em 1981, quando militares-terroristas tentaram explodir o Riocentro; secretários de governo e o comandante da PM local, coronel José Ortiga.

Os 84 índios, recrutados em aldeias xerente, maxacali, carajá, krahô e gaviões, marcharam embandeirados e com fardas desenhadas para a ocasião: calça e quepe verdes, camisa amarela, coturnos pretos, três-oitão no coldre.

Feito o juramento à bandeira, quando prometeram “defender a nossa Pátria” (conforme registrou reportagem publicada pela “Folha”), desfilaram para mostrar o que aprenderam nos três meses de formação, sob as ordens do capitão da PM Manuel dos Santos Pinheiro, sobrinho do governador e chefe da Ajudância Minas-Bahia, o braço regional da Funai.

JUDÔ

A primeira apresentação, de alunos de judô do tradicional Minas Tênis Clube, deu um ar benigno de confraternização infantil. Depois das crianças, foi a vez de os índios –todos adultos– exibirem seus conhecimentos de defesa pessoal. Também “deram demonstração de captura a cavalo e condução de presos com e sem armas”, conforme publicaria o “Jornal do Brasil” no dia 6, com chamada e foto na primeira página, sob o título “Os Passos da Integração”.

O que nenhum órgão de imprensa mostrou –eram tempos de censura– foi o “gran finale”. Os soldados da Guarda Indígena marcharam diante das autoridades –e de uma multidão que incluía crianças– carregando um homem pendurado em um pau de arara.

Gravadas há 42 anos, as cenas vêm a público pelas mãos do pesquisador Marcelo Zelic, 49, vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais/SP e membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. Zelic coordena uma pesquisa colaborativa feita pela internet intitulada “Povos Indígenas e Ditadura Militar: Subsídios à Comissão Nacional da Verdade”.

ARARA

Pesquisando no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, Zelic topou com o DVD “Arara”, fruto da digitalização de 20 rolos de filme 16 mm, sem áudio.

A etiqueta levava a crer que se tratava de material sobre a etnia arara –índios conhecidos nas cercanias de Altamira (PA) desde 1850. Mas, em vez do “povo das araras vermelhas”, como se denominam até hoje seus 361 remanescentes (dados de 2012), era outra “arara” que nomeava a caixa.

Tratava-se de pau de arara, a autêntica contribuição brasileira ao arsenal mundial de técnicas de tortura, usado desde os tempos da colônia para punir “negros fujões”, como se dizia. Por lembrar as longas varas usadas para levar aves aos mercados, atadas pelos pés, o suplício ganhou esse nome.

No clássico “Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil” (1835), que retrata a escravidão no país, o pintor francês Jean-Baptiste Debret (1768-1848), membro da Missão Francesa de artistas e cientistas que dom João 6º patrocinou para estudar e retratar o país, mostra um negro sendo castigado no pau de arara.

Na ditadura militar (1964-85), porém, o pau de arara só aparecia sob a forma de denúncia, estampando jornais alternativos, em filmes e documentários realizados por militantes oposicionistas.

Entranhada nos porões, a tortura jamais recebera tratamento tão alegre e solto quanto naqueles 26 minutos e 55 segundos, que exibem o pau de arara orgulhosamente à luz do dia, em ato oficial, sob os aplausos das autoridades e de uma multidão de basbaques. Fotógrafos e cinegrafistas cobriram o evento, mas a cena, que assusta pela impudência, ficou de fora dos jornais e das revistas. Sobrou, ao que se saiba, apenas camuflada sob o título inocente.

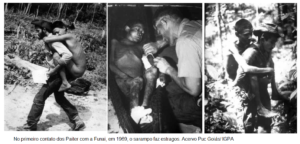

O filme é parte do acervo sobre 60 povos indígenas, coletado durante quatro décadas pelo documentarista Jesco von Puttkamer (1919-94) e doado em 1977 ao IGPA (Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia), da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Descendente da nobreza alemã, mas nascido no Brasil, Von Puttkamer sabia o que era a repressão. Foi preso pela Gestapo quando concluía os estudos em química na Universidade de Breslau (Alemanha), por se recusar a se alistar no Exército durante a Segunda Guerra (1939-45). Safou-se ao provar que era cidadão brasileiro nato.

Trabalhou como fotógrafo no Tribunal de Nuremberg (1945-46), que julgou hierarcas nazistas por crimes de guerra. Já de volta, foi um dos fotógrafos oficiais da construção de Brasília (1956-60). Nos anos 1960, integrou pela primeira vez uma expedição em busca de tribos isoladas no Brasil central. Nunca mais largou os índios.

Deixou 43 mil slides, 2.800 páginas de diários de campo e filmes na bitola 16 mm que, desenrolados, chegariam a 330 km. São registros delicados e muitas vezes emocionantes da aproximação dos índios e de seu encontro com as frentes de exploração –e também das epidemias e mortandades por gripe, varíola e sarampo.

Em um documentário sobre Von Puttkamer, o sertanista Apoena Meirelles afirma: “Jesco nunca se promoveu, nunca enriqueceu, permaneceu no anonimato, mas seu trabalho possibilitou que se denunciasse e se documentasse muita coisa errada da política indigenista”. É o caso das aulas de pau de arara.

GRIN

A formatura foi o ponto alto de uma longa preparação. Em 23 de novembro de 1969, reportagem no “Jornal do Brasil” mostrou os índios da Grin em sala de aula e contou o que aprendiam: princípios de ordem unida, marcha e desfile, instruções gerais, continência e apresentação, educação moral e cívica, educação física, equitação, lutas de defesa e ataque, patrulhamento, abordagem, condução e guarda de presos.

Em 12 de dezembro de 1969, nota no Informe JB, coluna política do “Jornal do Brasil”, fazia troça de tipo racista dos “selvagens”:

“O presidente da Funai, Queirós Campos, dizia que a Guarda Indígena vai de vento em popa. Só há um problema, o do uniforme. Começa que não há jeito de fazer com que os futuros guardas usem botina ou qualquer tipo de sapato, […] machuca-lhes os pés. O quepe já perdeu toda a tradicional seriedade porque é logo enfeitado com uma pena atravessada. Finalmente, a fivela e os botões não param no lugar certo pois, como tudo o que brilha, são invariavelmente colocados na testa e nas orelhas.”

Na formatura, porém, botas, fivelas e botões tiniam, tudo no lugar e sem penachos –o filme mostra o capitão Pinheiro se desdobrando para ajeitar os cintos dos soldados. A ressalva foram os cabelos: não houve quem convencesse os krahô a aparar as melenas que lhes desciam até os ombros. E assim eles desfilaram.

O ministro Cavalcanti discursou em nome do presidente Emílio Garrastazu Médici: “Nada até hoje me orgulhou tanto quanto apadrinhar a formatura […] da Guarda Indígena, pois estou certo de que os ensinamentos recebidos por eles, neste período de treinamento intensivo, servirão de exemplo para todos os países do mundo”.

No dia seguinte, “os índios líderes, hígidos, sadios, fortes e inteligentes”, segundo Cavalcanti, embarcaram rumo a suas respectivas aldeias. Decolaram fardados, armados e com soldo mensal de 250 cruzeiros novos (pouco mais de R$ 1.000, em valor atualizado).

ANTROPOLOGIA

“Nunca vi cena como essa. Já vi muitos filmes antigos, de 1920, 1930, 40, 50, 60. Mas cena como essa do pau de arara nunca apareceu”, disse Sylvia Caiuby Novaes, professora da USP, onde coordena o Lisa “”Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Ela assistiu ao filme “Arara” a convite da reportagem.

“Isso, por um lado, é expressão do fato de os índios, naquele momento, muito antes dos celulares com câmeras, serem filmados o tempo todo. Desde os índios de ‘cartão-postal’ do Xingu, na época dos Villas Bôas, passando pelos ‘índios gigantes’, Silvio Santos filmando na Amazônia, os índios eram objeto no nosso olhar curioso”, diz ela. “Eles eram aquilo que nós não éramos mais. O retrato da nossa alteridade. Moravam na ‘Mata Virgem’, eram [vistos como] puros, próximos da natureza.”

Segundo a antropóloga, a cena do pau de arara demonstra a existência de uma “face muito sombria do contato entre o Estado brasileiro e os grupos indígenas”. A face iluminada foram os esforços de “pacificação”, encetada por iniciativa governamental e levada a cabo por homens corajosos e tantas vezes voluntaristas, como os irmãos Orlando e Cláudio Villas Bôas.

Primeiro como empregados e depois como líderes da Expedição Roncador-Xingu, os irmãos foram a ponta de lança do plano de ocupação do território brasileiro, a Marcha para o Oeste, anunciada à meia-noite de 31 de dezembro de 1937, em discurso radiofônico proferido por Getúlio Vargas, diretamente do Palácio Guanabara.

“O verdadeiro sentido de brasilidade é a Marcha para o Oeste”, bradou Vargas. “No século 18, de lá jorrou o caudal de ouro que transbordou na Europa e fez da América o continente das cobiças e tentativas aventurosas. E lá teremos de ir buscar: dos vales férteis e vastos, o produto das culturas variadas e fartas; das entranhas da terra, o metal, com que forjar os instrumentos da nossa defesa e do nosso progresso industrial.”

Os irmãos Villas Bôas embrenharam-se no Brasil central com a missão assinalada pelo presidente: “Encurtar distâncias, abrir caminhos e estender fronteiras econômicas”. Construíram, por exemplo, 19 pistas de pouso ao longo de 1.500 km de picadas que abriram. Isso encurtou as viagens do Rio para os EUA, que, por falta de apoio em terra, eram bem mais longas, pois tinham de margear o litoral.

Os irmãos localizaram 14 povos indígenas desconhecidos. A maioria acabaria transferida para o Parque Nacional do Xingu, idealizado pelos irmãos Villas Bôas com o apoio do marechal Cândido Rondon (1865-1958), do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-97) e do sanitarista Noel Nutels (1913-73). O presidente Jânio Quadros, em 1961, assinou o decreto de criação do parque, garantindo uma área de 27.000 km2, quase uma Bélgica.

Já sob a ditadura, virou show midiático o trabalho de atração, contato e remoção dos índios encontrados no caminho das estradas em construção. Em abril de 1973, “O Cruzeiro” estampou na capa o título “Sensacional!”, seguido pela chamada: “Orlando Villas Bôas fotografou com exclusividade os ÍNDIOS GIGANTES”.

A foto mostrava os panará, então isolados e chamados de kreen-akarore. Além de ter suas terras invadidas por garimpeiros, estavam no meio do traçado da BR-163 “”que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA). Depois se viu que não se tratava de gigantes coisa nenhuma.

A população (ou o que restou dela) foi removida em 1975 para o Xingu, a 250 km da terra panará. “Fizemos isso porque eles estavam morrendo por causa do contato com os brancos”, disse Orlando. Doenças e massacres já haviam eliminado dois terços dos panará.

REFORMATÓRIO

A Comissão Nacional de Verdade, cujos trabalhos incluem os crimes do Estado contra os índios, tem mostrado que, além de “atrair”, “pacificar” e “remover”, a política indigenista do regime de 64 também conjugou os verbos “reprimir”, “punir” e “torturar”. Obstinado em desenvolver um sistema de controle dos índios, o criador da Grin, capitão Pinheiro, ergueu em 1969 um reformatório-presídio para índios.

O Reformatório Krenak (assim chamado por ficar em terras dos krenak), em Resplendor (MG), perto da divisa com o Espírito Santo, funcionava como colônia penal e de trabalhos forçados, para “reeducar os desajustados e confinar os revoltosos que se recusavam a sair de suas terras tradicionais”, explica Benedito Prezia, antropólogo e assessor do Cimi (Conselho Indigenista Missionário), entidade ligada à Igreja Católica e responsável pelas mais contundentes denúncias de desrespeito aos direitos humanos dos índios brasileiros durante o regime militar. “Aquilo era um verdadeiro campo de concentração étnico”, diz o pesquisador.

Nos registros oficiais consta a chegada de 94 índios ao Krenak entre 1969 e 1972, quando foram transferidos para a Fazenda Guarani, pertencente à PM de Minas Gerais, no município de Carmésia. Os motivos alegados para as prisões eram “atrito com chefe do posto indígena”, “vadiagem”, “uso de drogas”, “embriaguez”, “prostituição”, “roubo”, “saída da aldeia sem autorização”, “relações sexuais indevidas”, “pederastia”, “homicídio”, “agressão à mulher”, “problemas mentais”. Mas são registros incompletos, que não permitem que se entenda o que se passava no local.

Para José Gabriel Silveira Corrêa, 39, professor de antropologia da Universidade Federal de Campina Grande (PB), a ditadura foi “um momento de recrudescimento das práticas de violência que eram comuns nos postos indígenas”.

“Ao formar a Grin e o Presídio e Reformatório Agrícola Krenak”, diz Corrêa, “Pinheiro tornou sistemáticas essas práticas e ainda deu a elas uma aparência de legalidade, já que ele era o representante oficial do órgão de tutela estatal.”

Ele diz ter escutado diversos “relatos de aprisionamentos, trabalhos forçados, regime de prisão solitária, surras e desaparecimentos de presos”. Era uma prática de violência recorrente, “mas o pior de tudo é que o capitão fez com que fosse praticada pelos próprios índios, submetidos que estavam a um regime policial”.

Benedito Prezia aponta o “caráter perverso” de transformar índios em “agentes colaboradores no massacre de seu próprio povo”. Mas nem nisso a ditadura foi original, ele salienta. “Relatos de jesuítas no século 17 já mencionam o uso de indígenas para capturar negros da Guiné que haviam fugido do jugo da escravidão”, diz.

Em tempos de “Brasil Grande”, de integração nacional (“integrar para não entregar”, dizia a propaganda oficial) e da construção de estradas como a Transamazônica rasgando a floresta, os índios estiveram no centro do maior projeto estratégico do regime militar.

Apesar disso, curiosamente “a narrativa sobre os crimes da ditadura em relação aos direitos humanos quase nunca inclui a questão indígena”, observa Marcelo Zelic. Ele arrisca uma hipótese: “No fundo, isso mostra como, mesmo nos círculos democráticos mais combativos, as populações indígenas ainda não são vistas como portadoras de direitos.”

BALANÇO

Três anos depois da pomposa formatura da primeira turma da Grin, o jornalista José Queirós Campos, presidente da Funai, já tinha sido apeado do cargo e substituído pelo general Oscar Jerônimo Bandeira de Mello. Fazia-se o balanço das ações.

“Tudo deu errado”, cravou o jornal “O Estado de S. Paulo” em outubro de 1973, em reportagem escondida na parte inferior da página 52, perto dos classificados.

Sobravam denúncias de espancamentos, arbitrariedades, insubordinação e até estupros cometidos pelos guardas que retornaram às aldeias. Na ilha do Bananal, um caboclo foi pego com quatro garrafas de cachaça (o que era proibidíssimo pela Funai). Apurou-se que foi obrigado “a praticar orgias com guardas carajás”.

Os jornais relataram a tortura cometida por guardas indígenas contra um pescador, também flagrado com cachaça para uso pessoal. Preso, foi obrigado a ir caminhando até a delegacia, a cinco quilômetros de distância, sob golpes de borduna.

Outro agente da Grin usou o soldo que recebia para montar um bordel na aldeia. A situação chegou a tal ponto, ainda segundo “O Estado de S. Paulo”, que o cacique carajá Arutanã, da ilha do Bananal, pediu à Força Aérea Brasileira (FAB) que extinguisse a Grin.

Em 1972, sem glórias, Pinheiro já havia sido destituído da Funai. Não se formaram novas turmas. No final da década a Guarda Rural Indígena começou a ser desmobilizada. Segundo Corrêa, isso não bastaria para extinguir suas práticas de violência. “Há relatos sobre índios que, atualmente, quando precisam punir alguém, levam-no às proximidades da casa do ‘capitão’ indígena, amarram-no em árvores e surram-no, revivendo antigas práticas ensinadas pelo órgão tutelar”.

“O reformatório e a Guarda Indígena são apenas exemplos do muito que há a investigar pela Comissão Nacional da Verdade”, diz Zelic. “Outros casos já estão em levantamento, como o dos guarani-caiová, que sofreram algo que beira o genocídio nas remoções feitas durante a ditadura.”

E conclui: “Só assim, com a verdade, a sociedade não-índia entenderá a necessidade de respeitarmos as terras e os direitos dos povos indígenas”.

Reportagem de Laura Capriglione, originalmente publicada no jornal “Folha de S.Paulo”, em 11.nov.2012

Você pode gostar

-

Mourão e Ustra. Fascismo ontem e hoje

-

Aldeia dos quatro Chiquitanos mortos por policiais é alvo de ameaças

-

Polícia mata quatro Chiquitanos na fronteira com a Bolívia

-

Informação sobre Covid-19 chega às aldeias nas línguas indígenas

-

Lideranças indígenas de Pernambuco denunciam invasão de suas terras

-

Futebol e violência contra a mulher na pandemia

agronegócio

Covid-19 e ação genocida do governo Bolsonaro podem matar 28 mil índios

Publicadoo

6 anos atrásem

14/05/20

Por Julio Zelic, especial para os Jornalistas Livres

Vivemos em um tempo tenebroso. O presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum peso na consciência, ataca abertamente os povos indígenas. Em janeiro de 2020, por exemplo, Bolsonaro disse durante uma live em suas redes sociais que “Com toda certeza, o índio mudou. Está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós” [2]. Em diversas outras ocasiões ao longo de sua carreira como deputado e, agora, como presidente, Bolsonaro proferiu discursos contra a demarcação de terras indígenas. Luiz Antonio Nabhan Garcia, secretário fundiário de Bolsonaro, disse, em novembro de 2019, que “Hoje, o maior latifundiário do país é o índio” [3] e, durante a pandemia, articulou uma instrução normativa com a FUNAI que facilita o roubo das terras indígenas.

São tantas mentiras e imposturas racistas de Bolsonaro e seus aliados a respeito dos povos indígenas, que não é preciso pensar duas vezes antes de desconfiar de qualquer ação ou omissão do governo.

A “gripezinha” como minimizou o Presidente, nesta quarta-feira (13/5), já ultrapassou as 12 mil mortes[4] em todo o País. O amparo do governo não é suficiente, e a economia, posta acima de tudo, está trazendo a sombra do medo e a morte para cima de todos.

Para os povos indígenas, as consequências da pandemia se agravam ainda mais.

A FUNAI (Fundação Nacional do Índio), hoje presidida pelo delegado da PF Marcelo Augusto Xavier da Silva, que atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da FUNAI, em 2016, como assessor da bancada ruralista, não está dando mínima assistência ou direito à saúde para os indígenas. Não atua para restringir o contato, para proteger a terra, para expulsar os garimpeiros ilegais que transmitem a doença para os índios. Quanto aos casos, hoje, conforme os dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), no site “quarentena indígena” já temos a presença do vírus em ao menos 34 aldeias. São 308 contaminados e 77 mortos[5]. Sem contar toda a subnotificação, sabidamente imensa, já que o Brasil é dos países que menos testes tem feito para a doença.

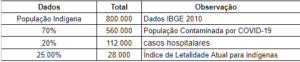

É importante reparar que, se em 308 casos conhecidos da Covid-19 entre indígenas, registraram-se 77 óbitos, a probabilidade de o índio morrer ao apresentar sintomas é de 25%, enquanto, no Brasil como um todo, essa porcentagem está, hoje, em aproximadamente 7%. Temos portanto uma taxa de mortalidade entre os indígenas mais do que três vezes maior do que a taxa de mortalidade do País. Obviamente, essa situação reforçaria ainda mais a necessidade de ajuda, de tratamento, de EPI’s, de fiscalização. Mas o Estado está ausente, quando o assunto é salvar os povos indígenas de uma doença que não lhes pertence.

É trágica a constatação de que esta pandemia ainda irá longe, e que muitos indígenas morrerão por omissão criminosa do governo e do órgão que lhes deveria proteger. Segundo o censo de 2010, temos 800 mil índios no Brasil. Se seguirmos a projeção do Bolsonaro, segundo a qual, 70% da população irá se contaminar, e levando em conta uma porcentagem de 80% de assintomáticos[6] (que ainda não sabemos como se aplica aos índios por não existirem pesquisas a respeito), teríamos 112 mil remanescentes dos Povos Originários apresentando sintomas que podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória. Desses, a prosseguir o alarmante índice de 25% de mortalidade, 28 mil perecerão até o fim da pandemia.

Que isso não aconteça de novo em nosso país.

Vivemos em um tempo de medo e desestruturação no mundo inteiro, convivendo com uma pandemia que ameaça nossa existência e o modo de vida em sociedade. Esta sensação que temos agora já foi sentida pelos brancos há 100 anos, durante outra pandemia que ficou conhecida como Gripe Espanhola. Fato tão distante no tempo mostra quão extraordinário para a Sociedade Nacional é esse medo, essa angústia de adoecer, de ter a morte à espreita, essa incerteza sobre o amanhã de nossa gente.

Porém, quando olhamos para os povos indígenas, para as culturas e as pessoas tornadas invisíveis pelo mundo do Capital e da especulação, a realidade é muito diferente: doenças e morte são um perigo constante.

Ao ler diversos documentos históricos, arquivados no site Armazém Memória (aberto a todos), tive a oportunidade de perceber a luta que os povos indígenas travam para sobreviver em meio a uma sociedade que lhes fecha as portas da saúde e dos cuidados. Para além disso, pude encarar a perversão do Estado e da classe dominante quanto ao adoecimento nas aldeias: utilizam-se da fragilidade decorrente das doenças como ferramenta para tomar posse das terras, para expansão de latifúndios, para extração de minérios, para o desmatamento e comércio de madeira, para tudo que gere lucro independentemente das vidas que se perdem no meio dessa exploração desenfreada.

Estado genocida

Não podemos compreender as doenças que assolam os povos indígenas sem fazer paralelo com as ações do Estado brasileiro. Portanto, usaremos como referência os registros nos Anais do Congresso Nacional, que são documentos importantes para entendermos esta relação: Estado/Povos Indígenas/Epidemias.

O primeiro ponto notável, antes mesmo de apresentar documentos, é o descaso dos deputados diante das questões indígenas. Podemos ver que a quantidade de discursos no Congresso sobre epidemia em povos indígenas, entre os anos de 1946 e 1996, ou seja, num intervalo de 50 anos, não atingiu a marca de 30, e muitos desses discursos apareceram apenas como uma citação no Dia do Índio, soando como um descarrego de má consciência, depois de terem ignorado as pautas indígenas durante o ano todo.

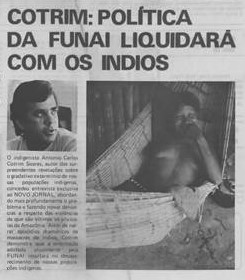

Reprodução “Jornal do Brasil”

O discurso do deputado Marcos Freire[7], em maio de 1972, apresenta acusações graves à FUNAI, que mesmo sendo um órgão do governo cuja função é ajudar os povos indígenas, tem sido, ao longo da história, incapaz, incompetente e inepta no cumprimento de seu papel. Marcos Freire, após as denúncias contra a FUNAI, anexa a seu discurso uma reportagem publicada no “Jornal do Brasil” a respeito da renúncia de Antônio Cotrim a seu cargo na Funai. Destacarei aqui alguns trechos da notícia:

“Sertanista Antônio Cotrim abandona FUNAI para não ser um “coveiro de índios”

(Antônio Cotrim) “Afirma que não pretende continuar sendo instrumento de um órgão que é um “blefe à opinião pública” nem colocar em prática uma política indígena errada, pois não procura conciliar os interesses de desenvolvimento da sociedade nacional com a proteção das sociedades primitivas.”(…)

(…) Antônio Cotrim: “Quando estava entre os kubekrametis, em junho, foi avisado pela FUNAI que havia epidemia de gripe entre os jandeavis, transmitida durante a passagem pela aldeia da missão do Padre Antônio Carlos, da Prelazia do Xingu. Dos 76 índios, morreram 16.

O sertanista pediu medicamentos à FUNAI, mas eles só chegaram 48 dias depois e em quantidade insuficiente. Essa falta de assistência acabou por revoltá-lo ao ponto de se decidir pela demissão em caráter irrevogável.”(…)

(…) A morte de mais de 40 parakanãs, além de cegueira em oito, causadas por doenças venéreas transmitidas pelos próprios funcionários da fundação, é relacionada por ele como uma das razões que o está levando a se afastar do órgão.”

A partir deste documento podemos perceber em primeiro lugar a falta de amparo da FUNAI aos povos indígenas. Além disso, vemos também, que nestes casos citados, como em muitos outros, foi o contato dos brancos com os índios que trouxe doenças. É importante ressaltar que as doenças chegam, mas os medicamentos não.

Sobre o caso dos Parakanã, citado por Antônio Cotrim, temos ainda no discurso da deputada Lúcia Viveiros, em outubro de 1979[8], um anexo que prova a reincidência do erro descrito por Cotrim. Novamente representantes da FUNAI levando doença aos Parakanã. Toda repercussão do escândalo denunciado pelo sertanista não foi suficiente para a FUNAI rever sua conduta:

“1976: Uma frente de atração da FUNAI efetua contato com o grupo de Parakanã, junto ao Rio Anapu nas proximidades de Altamira. A situação de saúde dos componentes da equipe de atração, logo antes do contato, era bastante precária (malária e gripe) sem alimentação adequada e apoio suficiente.

A equipe não optou pelo retorno, como era de esperar, mas permaneceu até o encontro final.

O resultado foi que, logo depois do encontro, 11 índios morreram de malária e a equipe voltou às pressas impondo aos índios uma transferência e contato violentos com a “civilização”, em condições completamente diferentes dos próprios padrões culturais.

O grupo Parakanã do Lontra é transferido, pela 4.ª vez, para o atual aldeamento junto ao PI (Posto Indígena) da FUNAI chefiado nesta época por um enfermeiro. Além da mudança de aldeia, neste período várias transformações culturais são impostas ao grupo”

Seguimos com a oportunidade que este documento nos traz de refletir sobre o quinto parágrafo do artigo 231 da Constituição[9]:

“§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.”

Esta lei é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma positiva ou negativa, pois permite a remoção de povos indígenas de suas terras em casos de epidemia (entre outros casos descritos no parágrafo). Podemos pensar de maneira positiva quando a remoção dos índios de sua terra visa aos cuidados de sua saúde. Seguindo a lei, após cessados os riscos, os índios deveriam retornar imediatamente para sua terra. Porém, as eventuais boas intenções dos constituintes não impediram a malversação da lei, que se tornou então uma ferramenta a serviço da expulsão dos índios de seus territórios. Como vimos no caso dos Parakanã, o Estado leva a doença e em seguida tira de forma forçada o povo de sua aldeia, pouco se importando com a cultura e o sagrado que ficam na terra em que eles habitam. Ao longo da história, os Parakanã foram remanejados diversas vezes, sempre por conta de algum interesse capitalista. Não por coincidência, este povo tem sua história pontuada pela doença, peste e sofrimento.

Em abril de 1979 o deputado Heitor Alencar Furtado proferiu um discurso muito forte[10], embasando, ainda mais, a denúncia ao Estado que fazemos neste texto.

“Para desalojar tribos indígenas e tomar-lhes a terra, no processo de ocupação que se desenvolveu ao longo da História, o branco sempre se utilizou de métodos desumanos, na maioria das vezes com a conivência das autoridades governamentais. Conta o sertanista Villas-Boas que, no período de construção da Estrada de Ferro Noroeste, os índios durante a noite desmanchavam o que era feito durante o dia. Houve, então, quem sugerisse e, pior, quem pusesse em prática a violência numa de suas formas mais cruéis. Algumas camisas contaminadas com o vírus do tifo foram deixadas junto à estrada. Ocorreu então uma epidemia devastadora e milhares de índios morreram. Quem pagou, ou quem pagará por essas vidas? A quem responsabilizar por estes crimes, senão a uma administração falha e omissa?”

Neste documento podemos ver que para além da incapacidade do governo de cuidar dos povos indígenas, o Estado é conivente com a violência do setor privado contra os povos, cujo objetivo é roubar as riquezas e as suas terras. Vemos também que as doenças foram utilizadas como ferramenta para fragilizar a luta indígena contra a grilagem de suas terras. De tal forma, doenças tornaram-se armas letais que se fingem como um infortúnio, uma fatalidade, mas que escancaram que o governo, além de omisso, é também cúmplice da maldade genocida dos capitalistas, pois não julga os crimes dos invasores e nem sequer presta socorro aos índios adoecidos.

É preciso respeitar a Constituição e os direitos dos povos indígenas, garantir-lhes o direito à terra, cultura, saúde e à vida. É nosso dever participar da luta dos povos originários para devolver o que lhes pertence por direito inalienável.

[1] Indígena em Manaus, durante pandemia de Covid-19 | Alex Pazuello/Prefeitura de Manaus

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/direto-do-confinamento-salvem-os-indios

[2]https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/24/cada-vez-mais-o-indio-e-um-ser-humano-igual-a-nos-diz-bolsonaro-em-transmissao-nas-redes-sociais.ghtml

[3] https://exame.abril.com.br/brasil/hoje-o-maior-latifundiario-do-pais-e-o-indio-diz-secretario/

[4] https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/12/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-12-de-maio.ghtml

[5] https://quarentenaindigena.info/casos-indigenas/

[6] https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca

[7] para ver o discurso completo acesse o Centro de Referência Virtual Indígena: http://www.docvirt.com/docreader.net/DocIndio/120583

[8] para ver o discurso completo acesse o Centro de Referência Virtual Indígena: http://www.docvirt.com/docreader.net/DocIndio/121005

[9]Quadro histórico dos dispositivos Constitucionais – Artigo 231 CEDI – Câmara dos Deputados

http://www.docvirt.com/docreader.net/LegIndio/1642

[10] para ver o discurso completo acesse o Centro de Referência Virtual Indígena:

http://www.docvirt.com/docreader.net/DocIndio/120963

Leia mais sobre mortalidade de indígenas por Covid-19 em:

Garimpo agrava os efeitos da Covid-19 entre os Povos Indígenas

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato6 anos atrás

Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)