Artigo

Pajés, médicos, corpos e espíritos

Publicadoo

8 anos atrásem

O médico Douglas Rodrigues em trabalho de campo no Xingu, 1991.

Nasci em São Paulo, na Vila Maria, que em 1955 compunha a periferia da zona norte da capital, neto de imigrantes

portugueses e espanhóis. Meus avós e tias maternas ajudaram Dona Mercedes, minha mãe, a me criar, pois muito cedo

perdi meu pai para o alcoolismo e para a intolerância.

Resolvi ser médico aos 18 anos, possivelmente motivado pelas idas constantes ao Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da USP (HC), onde minha mãe era acompanhada desde a juventude, quando teve febre reumática, na época

que Flemming descobria a penicilina ao pesquisar aspectos do vírus da gripe. A doença deixou-lhe sequelas graves nas

válvulas do coração, que a obrigavam a comparecer quinzenalmente no ambulatório de cardiologia do HC.

Eu a perdi aos 19 anos, em meu primeiro ano como aluno da Escola Paulista de Medicina. Quase desisti do curso,

porém alguma coisa me fez seguir em frente.

Conheci o Projeto Xingu lá pelo quarto ano de medicina, por volta de 1977. Fiquei instigado, mas minhas energias,

naquela época, estavam voltadas para minha sobrevivência, já que tinha que trabalhar para me sustentar, ajudado pelos

meus avós. O tempo que restava era dedicado ao movimento estudantil, que lutava pelo fim do regime militar.

Em 1981 encontrava-me no primeiro ao de residência, na Clínica Médica, quando soube que o Departamento de

Medicina Preventiva, que viria a ser a área de concentração de minha residência, procurava um médico para passar

cerca de 10 dias no Parque do Xingu, colaborando com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) no combate a uma

epidemia de coqueluche que, somada à malária, estava ceifando muitas vidas, especialmente de crianças e gestantes

indígenas.

Era junho de 1981 quando desci de um avião Bandeirantes da FUNAI numa pista de terra ao lado da rodovia, também

de terra, BR – 80, também conhecida como Transgarimpeira, por ligar diferentes regiões de garimpos de ouro, entre o

Mato Grosso e o Pará.

Daquela pista, após duas horas subindo o rio Xingu, chegamos à aldeia Kretire, da etnia Metyktire, do grupo

Mebengokre, também conhecido como Kaiapó. Havia poucas pessoas na aldeia. A maioria estava no mato, acampados

entre as árvores, do outro lado do rio, fugindo da doença-feitiço, que estava atacando a todos na aldeia. Não entendia a

lógica daquela situação, pois na aldeia havia casas que, embora feitas de troncos sob o chão batido e cobertas com

folhas de palmeiras e bananeira brava, eram, no meu olhar de jovem médico, mais adequadas para os doentes do que

sua permanência ao relento, no meio da floresta. Sem saber a língua indígena e com apenas um ou dois rapazes que

dominavam parcamente o português como “tradutores”, não tive outra opção senão ir encontrá-los na mata.

Era um grupo de cerca de 60 pessoas, a maioria velhos, mulheres e crianças, com vários doentes, com muita febre e

tosse. Uma cena gravada até hoje com nitidez em minhas lembranças.

Após dois ou três dias a situação foi ficando cada vez mais complicada no mato. Finalmente, talvez por ter pouca

comida no acampamento, o grupo decidiu voltar para a aldeia, o que para mim foi um alívio.

Acabei ficando pelo Xingu por mais tempo que o previsto. Voltei para São Paulo, para o grande hospital da Escola

Paulista de Medicina, para continuar minha residência médica, mas alguma coisa ali me atraiu muito, mexeu muito

comigo. Eu iria descobrir isso, aos poucos.

Meus dois últimos anos de residência, já no Departamento de Medicina Preventiva, facilitaram meu acesso ao Xingu e

eu comecei a viajar freqüentemente a campo, para períodos maiores de permanência, atendendo as pessoas doentes e,

cada vez mais, entrando nesse mundo da saúde e da doença, dos feitiços e das regras de comportamento, dos médicos

tradicionais como os pajés, rezadores e raizeiros.

Aos poucos fui conhecendo cada um dos 16 povos que habitam o Parque do Xingu. Percebendo as diferenças entre as

culturas xinguanas, mas também as semelhanças, especialmente na relação com a natureza e na profunda

espiritualidade que permeia sua visão de mundo e conseqüentemente suas praticas tradicionais de cura e de manutenção

da saúde.

Um misto de respeito, curiosidade, humildade e solidariedade, fez com que uma aproximação com os médicos da terra,

fosse acontecendo de forma espontânea, natural, recheada de vivências intensas de trabalhos compartilhados. O tempo

de convívio se aliou à vontade de conhecer aquele mundo novo e maravilhoso, tão diferente do que eu conhecera até

então.

Os xinguanos possuem, em suas diferentes culturas, um mundo em que atuam forças invisíveis e poderosas, que interferem diretamente na vida das pessoas e dos demais seres viventes. A necessidade de entender e explicar a vida é

suprida pelos mitos e histórias de seus criadores: Mavutsini para os Kamaiurá, Aimeré para os Ikpeng, Tuiararé para os

Kawaiweté e por aí vai. Todos são criadores, como Deus para a cultura judaico-cristã.

A grande diferença é que tudo que é vivo, que se movimenta, as pessoas, os bichos, as árvores, a água, os ventos, os astros, tudo no Universo está ligado e, se tem vida, também tem morte e espírito (mamaé em Tupi). As diferenças físicas pouco tinham significado no passado. Nos mitos e histórias antigas, é comum o casamento entre humanos e animais como a abelha, a onça, o jacaré ou o gavião.

Os bichos, assim como as árvores e plantas, têm espíritos e são donos de conhecimentos transcendentais. Todos eles

são, assim, potenciais aliados dos humanos, pois além de pertencerem ao mesmo universo e terem origem e substâncias

comuns, podem ter o dom de curar e de conceder outros benefícios como facilitar uma pescaria, cuidar do

desenvolvimento de uma roça, achar e trazer pessoas perdidas na mata.

Demorei a entender as narrativas sobre as “roupas” ou “peles” de aves e animais que conferem poderes a seus donos e

auxiliam no processo de tratamento e cura. Quem tem a roupa da águia, por exemplo, consegue deslocar-se,

normalmente durante a noite, para lugares distantes, em busca de conhecimento, explicações ou curas.

Pajé da etnia Wauja fuma cigarro tradicional.

Pode-se dizer que os pajés, no Xingu, dependem da existência dos bichos, plantas e de seus espíritos. São por eles

ajudados em seus trabalhos de cura. Transitam e ligam dimensões cosmológicas exclusivas do universo indígena do

Xingu, conectando-as. Para contar com essa ajuda, entretanto, muitas regras e restrições devem ser observadas pelos

pajés, sob o risco de seu desrespeito trazer doença e morte do curador ou do aprendiz de pajé.

Conheci duas maneiras diferentes pelas quais uma pessoa comum pode se transformar num pajé. Uma se dá por obra

dos próprios espíritos, que “escolhem" alguém que começa a sonhar freqüentemente com espíritos e, não raro, adoece.

Quem identifica as manifestações de uma iniciação para a transformação em pajé, normalmente, é um outro pajé, mais

experiente. A partir desse diagnóstico, o iniciado passa por longos períodos de tratamento que ao mesmo tempo é um

treinamento, pois ajuda o futuro pajé a conhecer o mundo dos espíritos e com ele estabelecer relações, feita com o

auxílio de determinado espírito, que passa a ser seu interlocutor principal com o mundo dos mamaé e com a natureza.

Sua formação é longa e penosa, podendo durar muitos anos. Existem períodos freqüentes de reclusão e de restrições

alimentares, sexuais e proibição de realizar determinados trabalhos. Em geral os pajés que foram escolhidos pelos

espíritos têm um poder diferenciado, sendo mais respeitado.

Também difícil é a formação do pajé por outro pajé, sem a intervenção direta dos espíritos. Nesses casos os espíritos

agem por intermédio do pajé. Essa forma é também repleta de regras, reclusões e restrições e, normalmente, custa muito

caro para o aprendiz, que deve pagar seus mestres com colares de caramujos e outros bens de valor, além de os

ajudarem em seus trabalhos, na figura de aprendizes. Há uma hierarquia, que privilegia os pajés verdadeiros que são os

primeiros, escolhidos diretamente pelos espíritos.

Outra figura que povoa o mundo dos indígenas no Xingu é o feiticeiro, responsável pelo sofrimento e morte. O

feiticeiro, assim como o pajé, é uma pessoa comum no cotidiano da aldeia, tem sua família, sua roça, tem que caçar,

pescar e participar dos rituais. Os feiticeiros escondem suas verdadeiras habilidades e, quando descobertos, correm

grande risco de vida. É freqüente o relato de mortes violentas de feiticeiros descobertos em seus atos nefastos.

Feiticeiros podem ter habilidades e poderes semelhantes e por vezes maiores dos que os pajés. Nesses casos, é quase

impossível reverter um feitiço e a morte é inevitável, sendo a maior tarefa do pajé a de descobrir os feiticeiros. Em geral

a indicação de um feiticeiro está relacionada a uma disputa de poderes dentro ou fora da aldeia.

As doenças em sua maioria, têm origem espiritual, na inobservância de regras sociais e de comportamento, quebras de

tabus e em feitiços sendo esta última a causa mais temida. Assim a demanda pelo trabalho dos pajés é muito grande,

cotidiana.

Como médico, com formação em saúde pública, minha aproximação com os pajés foi quase instintiva. Havia relatos de

que os pajés não gostavam de compartilhar seus “segredos” e conhecimentos. Isso, felizmente, não ocorreu comigo. Em

muitas situações, quando era chamado por familiares para atender um parente, encontrava com os pajés em seu trabalho

de cura ao redor da rede da pessoa doente. Sem saber como agir, perguntava sempre quando seria apropriado que eu me

aproximasse do paciente para examiná-lo. Desta forma, orientado pelos familiares, aguardava a permissão dos pajés,

que via de regra era dada em seguida. Após meu exame, com uma ou mais hipóteses diagnósticas em mente, na lógica

de minha formação biomédica, era necessário estabelecer um tratamento. Muitas vezes, as minhas propostas de

tratamento eram conflitantes com as orientações dos pajés. Situações que, em meu ponto de vista, seria necessária a

remoção do doente para tratamento hospitalar na cidade, ou ainda a administração de medicamentos por via

endovenosa, como soros e antibióticos, eram freqüentemente questionadas. Entretanto, a reconhecida eficácia dos

remédios dos “brancos” e a disposição dos indígenas para o diálogo propiciavam o entendimento.

Criança Kawaiwete é vacinada durante campanha de imunização, Pólo Diauarum, baixo Xingu.

Certa vez, fui chamado para atender um jovem rapaz que se encontrava em reclusão em um canto da casa de uma aldeia do Alto Xingu. A reclusão faz parte do rito de passagem de criança para jovem guerreiro e, especialmente no caso dos rapazes, pode estender-se por longos períodos em que o rapaz fica recluso dentro de sua própria casa, num local para ele reservado. Nesses períodos sua alimentação é restrita a determinados tipos de alimentos e ele deve tomar infusões e vomitórios freqüentemente, assim como banhos com ervas após a escarificação do corpo com uma arranhadeira feita de

dentes de peixe cachorro. Neste caso, o rapaz apresentava sinais de intoxicação representados por perda da força muscular e da sensibilidade nos membros inferiores. Essa perda de força, eu sabia por estudos anteriores de pesquisadores do Projeto Xingu, pode progredir e, ao atingir a musculatura do tórax e o diafragma, pode provocar a

morte por falência respiratória. Toda a aldeia estava preocupada com o que estava acontecendo com o rapaz. Seus familiares, muito apreensivos, observavam o trabalho dos pajés, que haviam identificado tratar-se de feitiço, o que

tornava o quadro ainda mais dramático.

Por experiência com casos semelhantes, o melhor a fazer seria remover o rapaz para ambiente hospitalar. Do ponto de vista de meus conhecimentos médicos, o acesso a equipamentos para suporte respiratório e manutenção da vida,

associado à suspensão do uso das substâncias intoxicantes contidas nas beberagens e banhos, era fundamental para salvar a vida do rapaz.

Os familiares, entretanto, orientados pelos pajés, negavam-se a permitir a remoção do doente para a cidade. Angustiado, porém respeitando a decisão dos parentes, resolvi permanecer na casa, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos,

buscando entender melhor as razões que me colocavam naquela situação. Foi possível assim, entender que na recusa dos pajés para a remoção do paciente não estava em jogo acreditar ou não nas minhas habilidades médicas ou nos

hospitais dos brancos e sim na etiologia da doença-feitiço que estávamos enfrentando. Quem, no hospital entende desse tipo de doença, doutor?- perguntaram-me pajés e familiares. Se ele sair daqui do Xingu, onde os pajés podem cuidar

dele, para ir até o hospital na cidade ele com certeza morrerá, porque lá não tem pajé. Se ele sair daqui da casa dele vai ficar mais fácil dos espíritos pegarem ele.

Claro! Simples, claro e coerente. No segundo dia de acompanhamento e conversas, foi possível remover o doente, devidamente acompanhado de um pajé, para sua proteção na cidade. Mais difícil foi convencer a FUNAI, responsável pela remoção e pela internação num hospital de Brasília, da necessidade do acompanhamento pelo pajé.

De outra feita fui chamado para atender uma menina de uns 9 anos de idade. Examinando a criança, conclui tratar-se de uma obstrução intestinal, possivelmente ocasionada por um “bolo de lombrigas”, ocorrência freqüente, dada a alta infestação das crianças por parasitas intestinais nas aldeias do Xingu. Iniciei o tratamento padrão com vermífugos e óleo mineral para ajudar a desfazer o bolo de lombrigas e de imediato o pajé retomou seu trabalho. Após um transe causado pelo uso do tabaco e pelo chamamento aos espíritos, o pajé e seus ajudantes saíram correndo em direção a mata. Passados cerca de 30 minutos, a menina deu um gemido mais forte e evacuou uma grande quantidade de sementes de um fruto chamado ingá, muito apreciado pelas crianças do Xingu. De imediato seu abdome voltou à normalidade, melhoraram os vômitos e as cólicas abdominais. Quase que ao mesmo tempo o pajé e seus ajudantes retornaram da

mata, trazendo uma pequena trouxinha amarrada com embira, uma espécie de corda vegetal, que havia sido desenterrada pelo pajé justamente no pé de um grande ingazeiro. A explicação veio em seguida. Tratava-se de um sortilégio feito pelo espírito do veado, que gosta muito de comer ingá, com o intuito de castigar a ousadia da menina,

que entrara na mata para apanhar seus frutos prediletos.

A descoberta e inativação do sortilégio pelo pajé, ajudada pelo óleo mineral por mim administrado, surtiram efeito. A família se tranquilizou, a menina adormeceu e fui, contente, embora da aldeia. Foram utilizados, de forma sinérgica, não

competitiva, o saber médico científico e o conhecimento tradicional de cura.

Nas culturas indígenas a doença e a cura partem de uma visão muito mais ampla do que a visão biomédica científica. A construção do corpo para os indígenas, para além do biológico, dá grande valor ao social e ao espiritual, representado pelas dietas, rituais e observância de regras de comportamento. Nessa forma particular de ver corpos e espíritos, é comum que as causas das doenças se localizem fora do ser biológico, fora do corpo do indivíduo. Essa é uma diferença marcante entre nossa medicina e a medicina indígena. Ainda que o campo da saúde coletiva venha valorizando cada vez mais o componente social na determinação das doenças, a biomedicina está, ainda, longe da compreensão holística que tem os indígenas sobre a vida, a saúde e a doença.

O conhecimento e a prática médica estão cada vez mais fragmentados. A tecnologização e a superespecialização médica transforma o “paciente” e seu corpo em objetos. Falta espaço para a família e para o doente no processo de seu diagnóstico e tratamento. Os que deveriam ser sujeitos são transformados em recebedores de procedimentos e protocolos, seu corpo dividido em órgãos e sistemas que parecem ser independentes. Os especialistas cuidam de determinados “pedaços” dos corpos, como se as pessoas, suas relações sociais e afetivas, nada tivessem a ver com os processos de adoecimento.

São inegáveis os avanços da medicina nos últimos 50 anos. O problema reside na substituição da relação entre médicos e pacientes pela tecnologia, pelos exames e pelas descobertas farmacêuticas, desumanizando a prática médica.

Um pajé, ao trabalhar, fica ao lado do paciente e de seus familiares durante todo o processo de diagnóstico e cura, o que pode durar dias e dias. Seu cuidado é integral. Orientações dietéticas, de comportamento, para o paciente e familiares, fazem parte do tratamento, que pode ainda fazer uso concomitante de plantas medicinais, além do importante auxílio dos espíritos.

A doença, nas culturas indígenas, não é apenas um conjunto de sintomas corporais mas também um processo subjetivo, no qual as disfunções corporais são mediadas pela cultura. Uma das implicações dessa forma de entender o processo saúde-doença entre os indígenas é a diferença como determinadas culturas e extratos sociais, mesmo nas sociedades ocidentais, reagem ao sintoma da dor. O parto, em algumas culturas, é envolvido pelo medo da dor e da morte. Em outras, de diferentes lugares e classes sociais, o parto é visto com tranquilidade e a dor é suportada sem maiores dramas. Faz parte da vida!

Mais recentemente setores da biomedicina começam a questionar a divisão cartesiana entre corpo e espírito, tentando entender melhor os processos fisiológicos e psíquicos que envolvem saúde e doença. Nessa abordagem, a medicina científica passa a valorizar o contexto do sujeito em sofrimento para melhor entender os processos biológicos.

Parteira Ayré Ikpeng. Os velhos trazem e guardam conhecimentos milenares de cuidado e saúde tradicionais.

Reconhecida a importância dos contextos sócio-culturais e econômicos na determinação da doença e no processo de cura, é importante além da competência clínica e científica, os profissionais desenvolvam o que Kleinman chamou de competência cultural. Quando a escuta permite, os pacientes nos contam, explicam em suas narrativas, o significado da doença para eles e para seus familiares e amigos. A prática médica hegemônica normalmente filtra essas informações. O médico ouve apenas o que, em sua firmação científica, parece ser importante para o diagnóstico e tratamento da doença. Uma prática médica humanizada pressupõe a escuta atenciosa e a disposição de aprender com a narrativa dos pacientes.

Para desenvolver essa escuta e examinar o sujeito que adoece podemos e devemos aprender com os pajés. Somente com a necessária mudança da prática, do modelo de atendimento médico, atingiremos o objetivo de nosso Sistema Único de Saúde, de que a saúde é direito de todos e deve ser provida, de forma adequada e humanizada, pelo Estado Brasileiro.

- Fotografias de Helio Carlos Mello / Acervo Projeto Xingu – UNIFESP

Para ler mais:

Geertz C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978

Kleinman AM. Culture, Illness anda Care: Clinical lessons for Anthropologic ans Cross-Cultural Research: Annals fo

Internal Medicina 88: 2, 1978.

Baruzzi R, Junqueira C. Parque Indígena do Xingu. Terra Virgem, 2005.

Você pode gostar

-

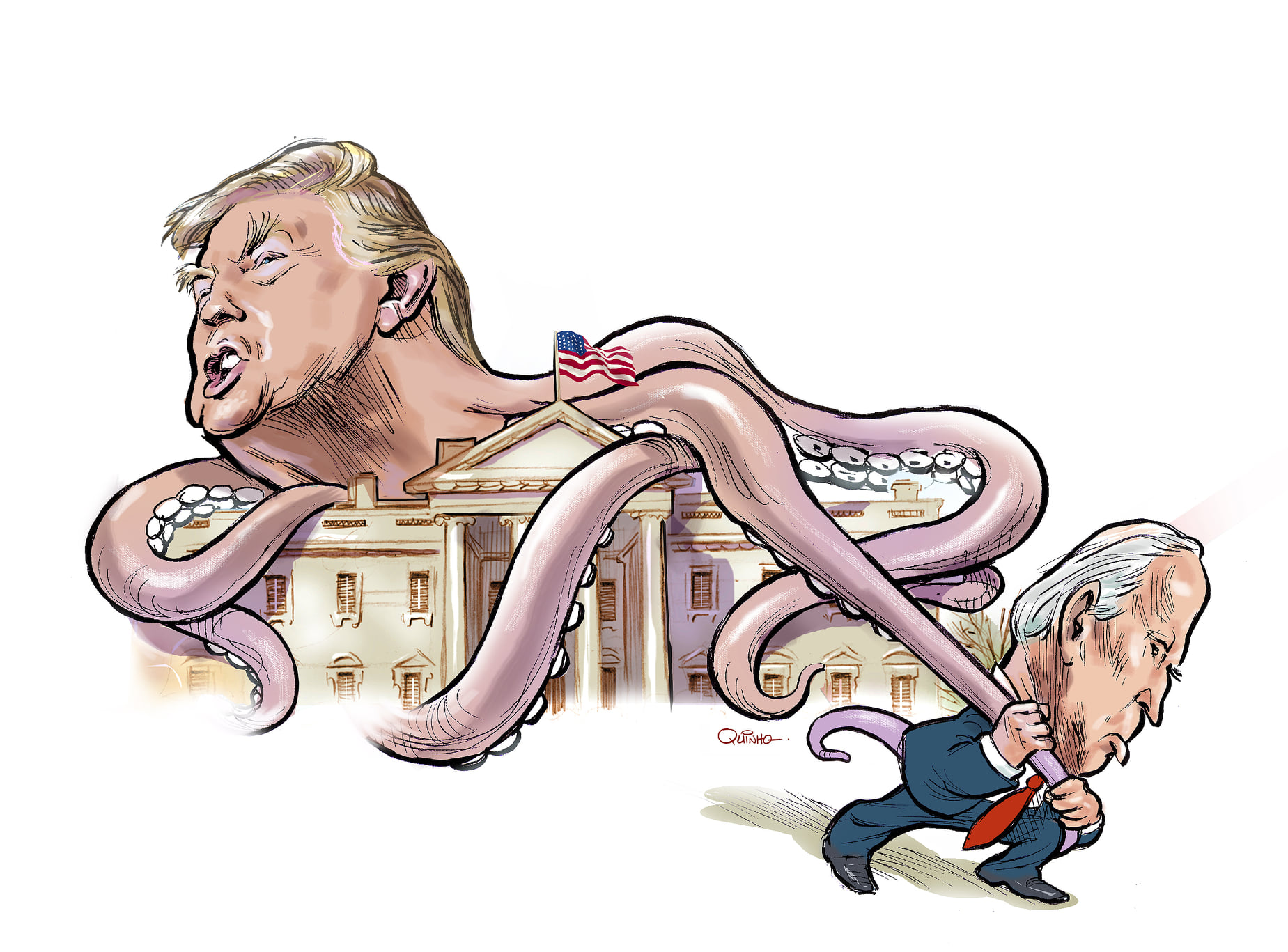

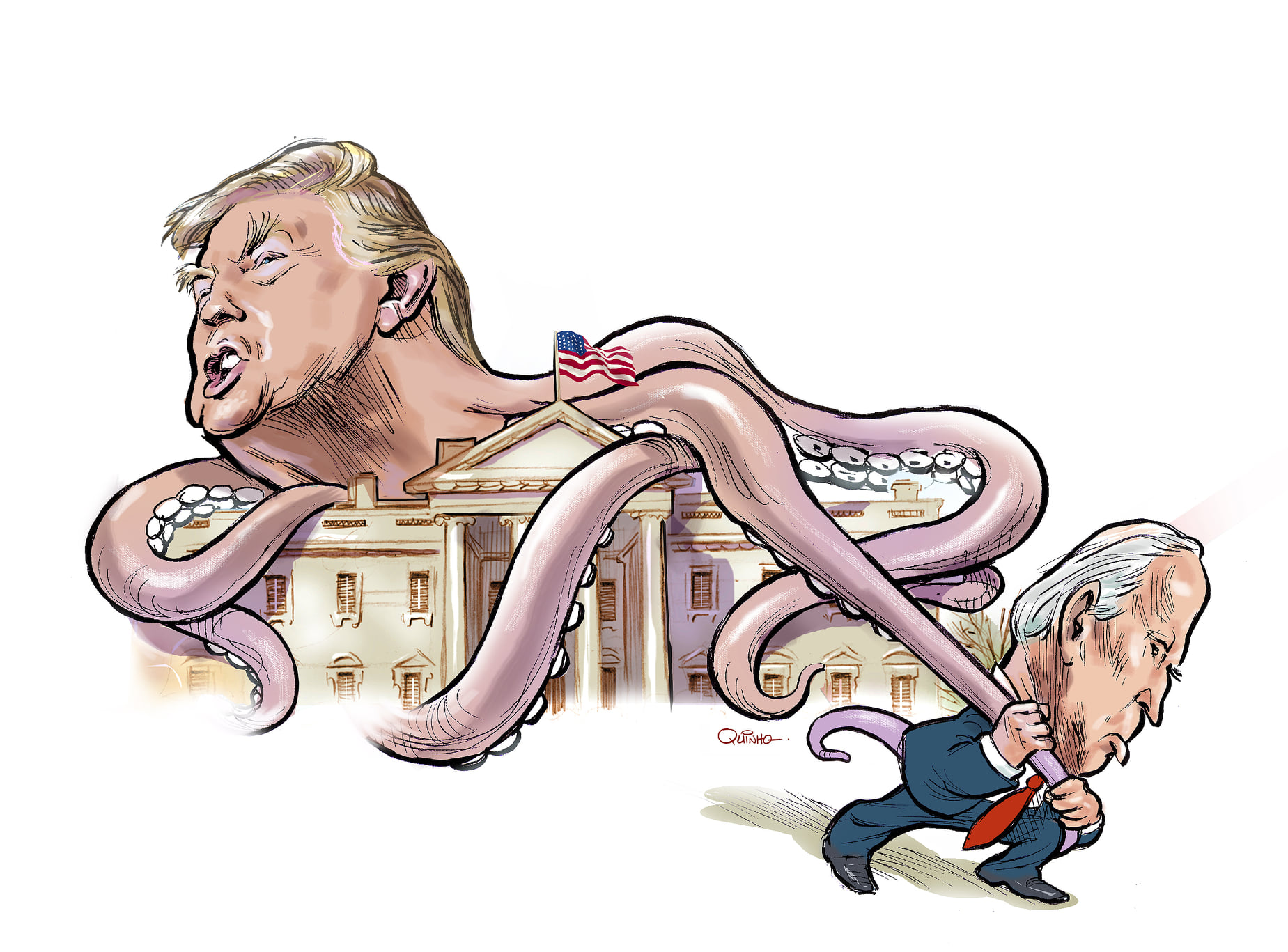

O show de Trump: renovação ou cancelamento?

-

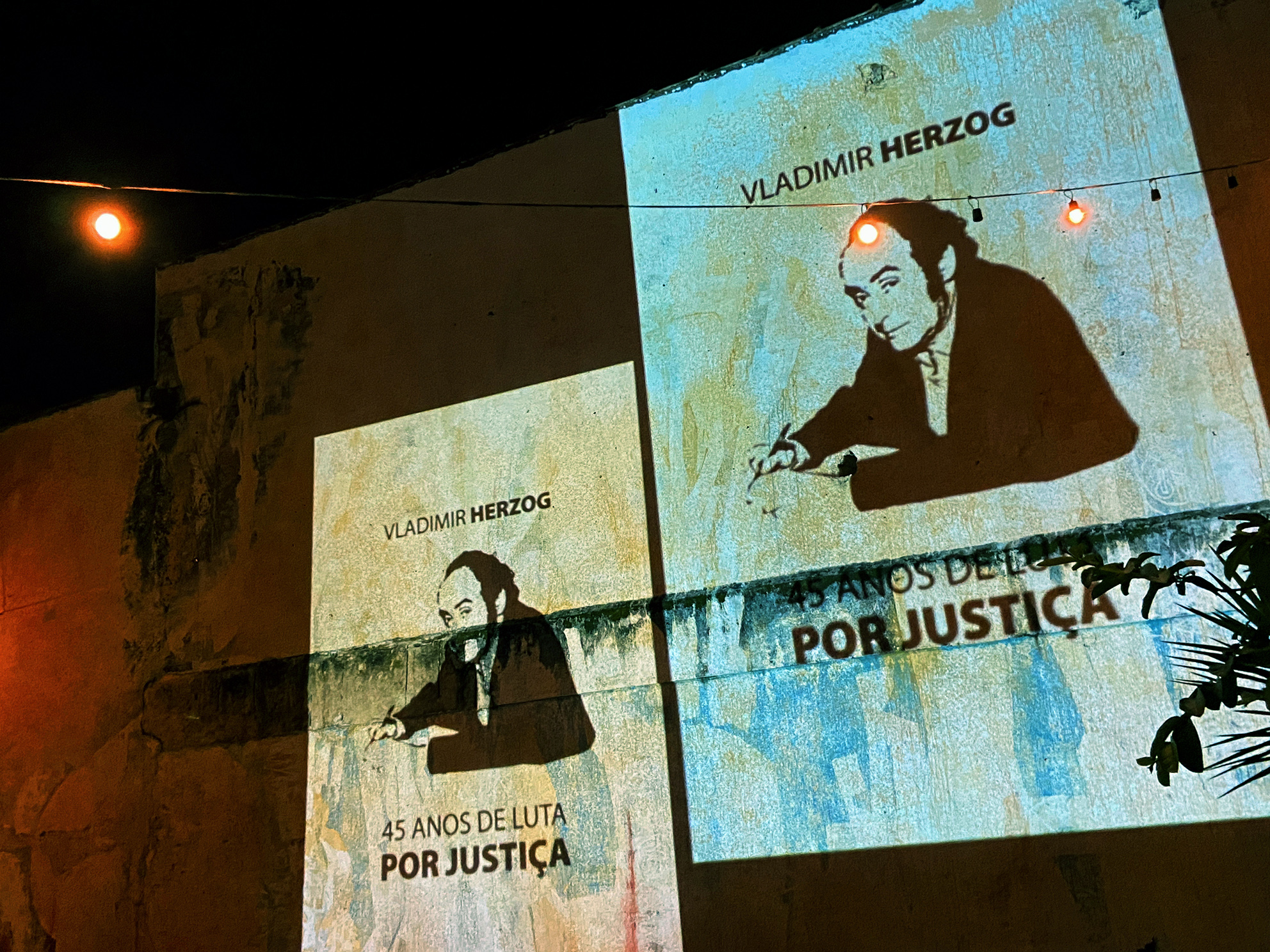

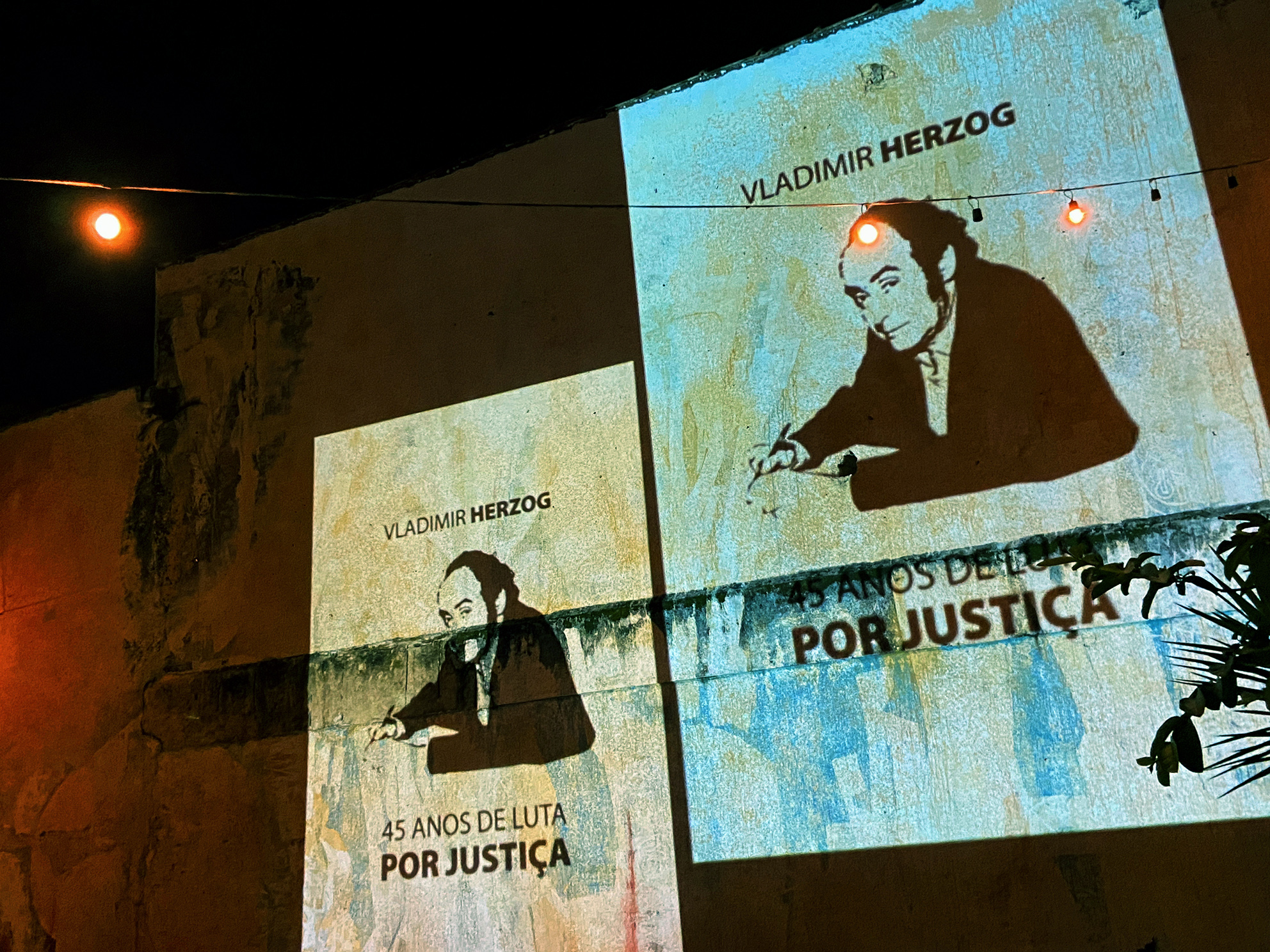

Assassinato de Vladimir Herzog por agentes da ditadura completa 45 anos

-

Morte de líder Kumaruara revela a falta de assistência a indígenas no baixo Tapajós (PA)

-

Corpo de Rua. Pelos labirintos do corpo

-

Em Santarém (PA), indígena picado por cobra morre por falta de atendimento

-

Competência cultural e a atuação profissional no contexto da atenção à saúde dos povos indígenas

Artigo

LUTA ANTIRRACISTA PRECISA ACERTAR A ‘CABECINHA’ DE WILSON WITZEL

Publicadoo

6 anos atrásem

17/01/19

Há anos a tática sobre segurança pública no Rio se concentra em operações espetaculares que resultam, de tempos em tempos, em um derramamento de sangue, com direito a traficantes, moradores de comunidades e policiais mortos.

O roteiro todos já conhecem. Unem-se policiais de diversos batalhões, eles invadem determinada localidade com poder de fogo muito superior, e terminam matando principalmente a ponta da cadeia do tráfico, a base da estrutura das facções, enquanto seus líderes comandam tudo de longe ou de dentro dos presídios, e no dia seguinte um novo comando paralelo se instala no mesmo lugar.

É uma máquina de moer gente. Mata-se loucamente, e no dia seguinte é como se nada tivesse mudado.

A situação é esta porque em certos locais do Rio a única chance de um jovem criado em situação de miséria comprar um tênis da moda é segurando uma arma que ele não sabe atirar direito. A parcela da população favelada que sobra do espaço da cidadania, por motivos que vão desde abandono familiar, déficit educacional ou imposição de terceiros, é seduzida por uma rede comércio ilegal que promete dignidade no contexto da extrema exclusão e sacrifica a vida destas pessoas como copos descartáveis.

São quase sempre jovens negros, no tráfico, na polícia ou nas casas vizinhas ao confronto entre eles. E suas mortes não comovem nem de perto tanto quanto o cãozinho morto na porta do Carrefour.

É assim desde que a abolição foi seguida pela recusa em absorver os negros no mercado formal de trabalho e a imigração de estrangeiros brancos para substituí-los. A pobreza se perpetuou a partir da negligência em gerar oportunidades e condições de vida saudável, e nela a criminalidade floresceu desde sempre.

Se soubesse da história do Rio, Wilson Witzel, o novo governador eleito no estado, que repete a palavra matar o tempo todo para agradar os ouvidos de uma classe média tanto preocupada com roubos quanto é racista, adepta de praias segregadas, odienta do funk, do samba e de pagode, faria algo para interromper a espiral macabra que corrói sua sociedade por dentro.

Alteraria o atraso social com políticas públicas inteligentes de ensino integral, cooperativas de trabalho, reforma do sistema penitenciário, investimento em tecnologia da informação e preparo de suas polícias. Enfrentaria o racismo com mais educação e cultura, e não faria coro com privilegiados que gostam de se remeter aos negros com termos tipicamente usados para animais, como “abate”.

Em 2010, o Rio viu Sérgio Cabral vencer Fernando Gabeira aproveitando-se, em parte, da crença de que o adversário era veado e maconheiro. Dali seguiu-se uma bandalheira que resultou, nos últimos anos, no colapso total das contas públicas. Já não há mais espaço de tempo para novos demagogos. E nem a população suporta mais mentiras no lugar de competência. Algo melhor que matar precisa vir à cabeça do novo governador. E eu sugiro que superar o seu racismo entranhado seja o melhor começo.

Por: Rodrigo Veloso – Colaborador dos Jornalistas Livres morador do Rio do Janeiro formado em Relações Internações

Artigo de Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História da Universidade Federal da Bahia, com ilustração de Duke

O ano de 2005 é chave para a compreensão da crise brasileira contemporânea. Foi aí, no chamado “mensalão”, que se desenhou pela primeira vez aquela que, na minha percepção, é a característica mais importante da crise: o ativismo político dos profissionais da lei.

Desde 2005 que juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores e procuradores são personagens recorrentes na crônica política. Depois de 2014, a Operação Lava Jato se tornou palco para a fama desses profissionais. Mais do que nunca, o Brasil é a República dos Bacharéis.

Os marqueteiros da Operação Lava Jato afirmam que pela primeira vez na história do Brasil os empresários milionários sentiram na pele o peso da lei. É uma meia verdade. Se é meia verdade, por consequência lógica, é meia mentira também.

Os empresários presos atuavam no ramo da construção civil e de obras de infraestrutura. Os agentes econômicos envolvidos com atividades financeiras e especulativas não foram incomodados. Somente os mais ingênuos são capazes de acreditar que Marcelo Odebrecht ou Léo Pinheiro são mais corruptos que os executivos do Itaú ou do Santander, que também financiavam campanhas eleitorais, que também estabeleciam relações nada republicanas com a classe política.

Por que uns foram presos, enquanto os outros estão aí, lucrando bilhões todos os anos?

A seletividade da Operação Lava Jato é óbvia e salta aos olhos de qualquer um que queira enxergar a realidade. A narrativa do combate à corrupção está sendo utilizada como pretexto para o desmanche do Estado e dos investimentos públicos em infraestrutura, o que favorece os interesses ligados ao capital financeiro nacional e internacional. A comunidade jurídica brasileira colaborou com esse projeto, ajudou a desmontar parques industriais, levando empresas nacionais à falência, sempre com o pretexto do “combate à corrupção”.

Como bem disse Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, a Justiça brasileira “prometeu acabar com os cupins, mas acabou ateando fogo à casa”.

Porém, seria um erro dizer que a comunidade jurídica é um bloco homogêneo, que todos os seus integrantes se movem na mesma direção. Alguns momentos na cronologia da crise mostram que o cenário não é tão simples, que há bacharéis dispostos a confrontar a hegemonia daqueles que entregaram seus serviços aos interesses do capital financeiro internacional.

Destaco aqui três nomes: Rodrigo Janot, Rogério Favreto e Marco Aurélio de Mello.

Em algum momento da crise, os três contrariaram interesses hegemônicos. Meu objetivo aqui é relembrar esses episódios e sugerir que a resistência democrática não pode abrir mão da institucionalidade. Ir às ruas e disputar o imaginário das pessoas não significa deixar de operar por dentro das instituições burguesas, explorando suas contradições. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa complementa a outra.

Rodrigo Janot

Rodrigo Janot foi empossado pela presidenta Dilma Rousseff como procurador geral da República em 2013, sendo reconduzido ao cargo, também por Dilma, em 2015. Janot foi personagem protagonista em alguns dos momentos mais agudos da crise brasileira, no período que compreendeu a derrubada de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer.

Sinceramente, não sou capaz de definir a identidade ideológica de Rodrigo Janot, de dizer se ele é de esquerda ou de direita. Talvez ele não pense a realidade nesses termos. Antes de se tornar procurador geral da República, Janot tinha atuação engajada na defesa dos direitos da população carcerária. No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, Janot se manifestou a favor da candidatura de Fernando Haddad.

26 de agosto de 2015. Sabatina de recondução de Janot à chefia da Procuradoria Geral da República. Senado Federal. A crise institucional se aprofundava e começava a se desenhar no horizonte o golpe parlamentar que meses depois derrubaria Dilma Rousseff.

A oposição, liderada por senadores do PSDB e do DEM, colocou Janot contra a parede. Ana Amélia, Aécio Neves, Aloísio Nunes, Antonio Anastasia exigiam que a PGR denunciasse a presidenta Dilma Rousseff. Foram quase 12 horas de uma sabatina tensa e atravessada pelo partidarismo político. Por inúmeras vezes, Janot disse que não havia indícios suficientes para fundamentar uma denúncia contra a presidenta da República.

Janot não denunciou Dilma enquanto ela estava no exercício do mandato.

Já com Temer, o comportamento de Rodrigo Janot foi completamente diferente. Foram duas denúncias, em pleno exercício do mandato. A primeira denúncia foi apresentada em junho de 2017. A segunda veio três meses depois, em setembro.

Michel Temer precisou acionar suas bases na Câmara dos Deputados para barrar as duas denúncias. Precisou liberar verbas para os deputados aliados. Precisou gastar capital político. Acabou lhe faltando fôlego político para aprovar a Reforma da Previdência, que era a grande agenda do seu governo. Capital político tem limite, igual a peça de queijo: diminui um pouco a cada fatia retirada.

Se Temer não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência, parte da derrota pode ser explicada pelas flechas disparadas por Rodrigo Janot, que acabou colaborando para defender os direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros do ataque do capital especulativo.

Qual era o seu objetivo? Comprometimento com uma agenda social-democrata? Um republicanismo genuíno que parte do princípio de que não pode existir seletividade na aplicação da lei? As duas coisas juntas?

Não dá pra saber. Fato mesmo é que ao desestabilizar Michel Temer, Janot contrariou os interesses do rentismo.

Rogério Favreto

Quem acompanha a trama da crise brasileira lembra bem do dia 8 de julho de 2018. Era manhã de domingo e o país foi sacudido pela notícia que dividiu a sociedade, deixando metade da população em estado de graça e a outra metade babando de ódio.

“Lula vai ser solto!”. Assim, estampado em letras garrafais em todos os veículos da imprensa.

Rogério Favreto, desembargador do Tribunal da 4° Região em diálogo direto com lideranças petistas, autorizou um habeas corpus de urgência, determinando a soltura imediata de Lula.

Todos os envolvidos sabiam que Lula não seria solto. Lula nem fez as malas. O objetivo ali era tático: levar as instituições burguesas a extrapolar os limites da própria legalidade.

Sérgio Moro despachou estando de férias e negou o habeas corpus, o que ele não poderia fazer. Moro contrariou a ordem de um superior, subvertendo a hierarquia do Poder Judiciário.

Thompson Flores, presidente do Tribunal da 4° Região, cassou a decisão de Favreto, o que somente poderia ser feito pelo colegiado dos desembargadores.

Em um ato de resistência, Rogério Favreto deixou claro para o mundo que Lula é um preso político que a todo momento inspira atos de exceção.

Marco Aurélio Mello

Marco Aurélio Mello, tendo mais coragem que juízo, vem sendo a voz da resistência no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia dar vários exemplos de ações de Marco Aurélio em defesa da Constituição, da legalidade democrática e da soberania nacional. Fico apenas com dois.

1°) Em 19 de dezembro de 2018, na véspera do recesso do Judiciário, Marco Aurélio soltou um bomba: em decisão autocrática determinou que a Constituição fosse respeitada, ordenando a libertação de todos os presos condenados em segunda instância, o que beneficiaria o presidente Lula.

É que a Constituição é clara. Só pode prender depois do trânsito em julgado. Se está errado ou não é outra discussão. Constituição não se questiona, a não ser para fazer outra Constituição.

Liminar pra cá, liminar pra lá. Procuradores da Lava Jato convocando entrevista coletiva para dizer como STF deveria agir. Mais uma vez a sociedade dividida. Novamente, Lula nem fez as malas, pois experimentado que é, sabia muito bem que não seria solto.

Dias Toffoli, presidente do STF, derrubou a decisão de Marco Aurélio, contrariando o regimento interno da Casa, que diz que somente a plenária do colegiado é legítima para anular ato autocrático de um ministro.

Se Lula não estivesse preso, o regimento seria respeitado. Lula não é um preso comum.

2°) Na última semana, vimos outro embate entre Marco Aurélio e Dias Toffoli. Dessa vez, o motivo foi a venda dos ativos da Petrobras. Marco Aurélio, outra vez em decisão autocrática, proibiu a venda, num ato de defesa da soberania nacional. Dias Toffoli autorizou a venda, se alinhando aos interesses privados e internacionais.

Apresentei três exemplos, de três profissionais da lei que em algum momento da crise contrariaram os interesses que hoje ditam os rumos da política brasileira. Não existiu nenhuma articulação entre eles. Os exemplos mostram apenas que as instituições burguesas não são homogêneas, que existem contradições que devem ser exploradas.

A resistência democrática, portanto, precisa se equilibrar sobre dois pés. Um nas ruas, agitando e apresentando soluções para o nosso povo, que já vai começar a sentir na pele as consequências de um governo ultraliberal, autoritário e entreguista. O outro pé deve estar bem fincado nos corredores palacianos, onde se desenrolam as tramas institucionais.

Precisamos, sim, de líderes populares, de líderes que saibam falar ao coração do povo, que entendam as angústias da nossa gente. Precisamos também de articuladores, de conhecedores da lei e dos regimentos, de lideranças versadas no jogo jogado nos bastidores. Resistência democrática é trabalho de equipe.

*Teólogo e Pastor da Comunidade Batista do Caminho em Belo Horizonte.

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato6 anos atrás

Lava Jato6 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação6 anos atrás

Educação6 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições 20187 anos atrás

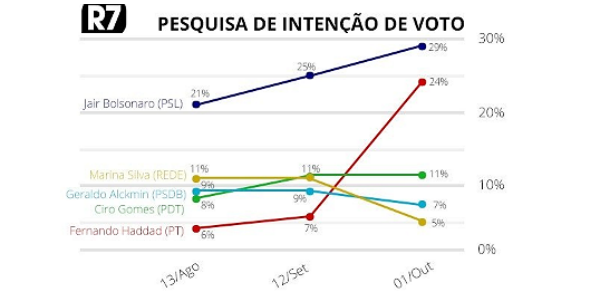

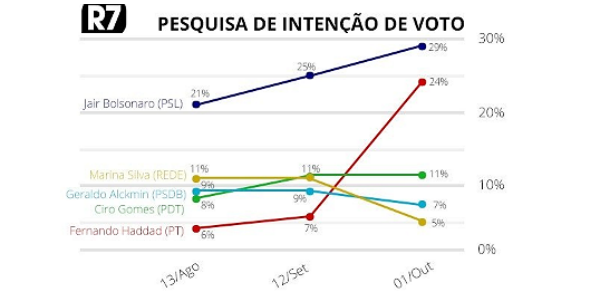

Eleições 20187 anos atrásRecord entra na briga das pesquisas e indica o contrário do Ibope