Resistência

Os fuzis e as flechas

Publicadoo

7 anos atrásem

Resenha por MESSIAS BASQUES, Universidade Federal do Rio de Janeiro – Museu Nacional, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

As manchetes dos jornais revelam um cenário desolador. Aldeia Munduruku é dizimada pelo garimpo. Hidrelétrica inunda cachoeira sagrada, retira urnas indígenas e gera crise espiritual na Amazônia. Mais da metade dos Xavante sofrem de diabetes e doença coronariana. CPI da Funai aprova relatório com pedido de indiciamento de lideranças indígenas. Professor Xokleng é morto a pauladas e entidade vê intolerância étnica em Santa Catarina. Indígenas denunciam descaso com saúde na região do Vale do Javari. Ministério Público Federal investiga denúncia de intimidação e ameaças durante evento que debatia impactos ambientais da extração de ouro pela mineradora Belo Sun. Taxa de suicídio entre indígenas é três vezes maior que a média nacional. Ato de vandalismo destrói gravuras históricas do povo Waujá em caverna do Xingu. “Nem um centímetro a mais para terras indígenas”, prometeu o candidato eleito à Presidência da República. A fotógrafa Claudia Andujar alerta: “Só vai piorar”.

Imaginemos que o leitor dessas manchetes estivesse recluso desde aquela histórica tarde do dia 5 de outubro de 1988, quando tudo parecia indicar que voltaríamos a viver em uma democracia de fato e de direito. Atônito, ele descobriria que passados 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, os jornais noticiam que os militares estão de volta à política e, como nos anos de chumbo, a Amazônia, as áreas de preservação ambiental e as terras indígenas continuam a ser vistas como obstáculos que impedem o desenvolvimento econômico e colocam em risco a soberania e a segurança nacional. As bancadas parlamentares da bala, do boi e da Bíblia, a elite financeira e as empreiteiras, sempre à espreita de uma ocasião para desfigurar a Constituição e o Estado em benefício próprio, agora contam com mecanismos sofisticados de produção e circulação de notícias falsas em redes sociais e de campanhas publicitárias que procuram convencer os telespectadores de que o futuro do Brasil depende do neoliberalismo, do latifúndio e da monocultura da fé e dos “bons costumes”.

Diante da incômoda sensação de um tempo que parece girar em falso torna-se urgente refletir sobre “a maneira insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou de não passar, de permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas práticas políticas, em nossa violência cotidiana” (TELES e SAFATLE, 2010, p.9). Porém, como apontava Manuela Carneiro da Cunha (2009), em um artigo publicado na década de 1980, aqueles que se dispõem a estudar o problema pelo prisma da história indígena e do indigenismo deparam-se com uma dupla limitação: de um lado, os índios aparecem frequentemente “como vítimas de um processo no qual se supunha que não interviessem como atores” (p.130), o que corrobora para o desconhecimento de suas formas de resistência e de seu protagonismo; de outro, “a história crítica das grandes agências indigenistas do século XX, o SPI e a Funai” (p.131) ainda está por ser feita, na medida em que o acesso aos arquivos era, na maioria das vezes, não apenas restrito, mas também objeto de censura. Trata-se de um período que, em virtude da carência de pesquisas sólidas sobre o tema, ficou de fora do notável projeto que culminou na publicação do livro História dos Índios no Brasil (CARNEIRO DA CUNHA, 1992).

Os fuzis e as flechas se insere justamente nessa lacuna e oferece uma contribuição de valor inestimável para a compreensão das relações entre o regime militar e os povos indígenas, assim como nos permite refletir sobre a continuidade da violência civil e estatal contra esses povos e a persistência do pensamento autoritário em um regime supostamente democrático. Por ironia do destino, coube a Rubens Valente, um dos jornalistas mais premiados da Folha de São Paulo, o mesmo jornal que no ano de 2009 definiu o regime militar brasileiro como uma “ditabranda”, a tarefa de reportar um cenário que conhecíamos por meio de fragmentos e de versões oficiais pouco confiáveis.

Ao articular a análise de uma vasta documentação, mantida sob sigilo pelos órgãos do poder público até muito recentemente, aos depoimentos de indígenas, servidores da Funai, missionários e militares, o autor põe abaixo a falácia de que teria havido uma “graduação da violência” na ditadura brasileira, pois em cada um dos 27 capítulos do livro ecoa um grito: genocídio. Fruto de uma primorosa investigação jornalística, ancorada em milhares de documentos e fontes cuidadosamente apuradas, o livro registra, detalha e comprova centenas de mortes de indígenas entre os anos de 1964 e 1985.

As palavras que o xamã Davi Kopenawa dirige aos “brancos” contêm um “recado da mata alertando para a traição que estamos cometendo contra nossos conterrâneos […], contra as próximas gerações” e, portanto, “contra nós mesmos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p.23). E pode-se dizer que o livro Os fuzis e as flechas dá voz a um “recado dos arquivos”: uma lógica empresarial-militar perdura no cerne da Nova República, iniciada no ocaso do regime militar, em 1985, e as suas consequências nefastas podem ser vistas nas entrelinhas e nos desdobramentos dos programas de aceleração do crescimento, como na construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O recado é claro: a defesa do desenvolvimento econômico e da soberania nacional tem laços estreitos com as violações de direitos dos povos indígenas no passado e no presente. Como nos lembra o cineasta Vincent Carelli, codiretor do documentário Martírio (2016): “É no trato com os índios que a sociedade brasileira se revela. Até quando essa história vai se repetir?”.

Na Introdução, Rubens Valente delineia o contexto em que se deu o golpe de Estado e a atuação dos agentes da política indigenista, com destaque para o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e a Fundação Nacional do Índio (Funai), cuja função era “atrair” e “pacificar” populações ditas “hostis” para, em seguida, abrir o caminho para a exploração de seus territórios e recursos naturais. Valente questiona a razão de o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidente Dilma Rousseff no ano de 2011, ter incluído um capítulo sobre os indígenas sem que, no entanto, as principais narrativas a respeito do golpe e do período militar se refiram a eles como “foco principal, o que [pode] dar a impressão de que a política repressiva adotada em diversos momentos pelos militares passou em branco nas aldeias indígenas” (p.10).

O autor pretende “descrever como o Estado brasileiro sob comando militar deu cabo de suas duas tarefas básicas”: “cuidar do índio aldeado e contatar o “arredio” (p.11). Escrito entre outubro de 2013 e setembro de 2015, o livro se baseia na experiência acumulada por Valente ao longo de quase trinta anos de reportagem para diversos jornais, mas também está diretamente associado ao período em que o autor, ainda na adolescência, viveu com a família na cidade de Dourados (MS), nas proximidades da maior terra indígena urbana do país. No local, vivem cerca de 12 mil indígenas “espremidos em 3,4 mil hectares, uma espécie de símbolo e resumo da miséria enfrentada pelos Guarani no estado” (p.371).

Valente descortina a trama de relações que culminaram nos desfechos cruéis das operações do regime militar, que sob o argumento de proteger, acabou matando e destruindo. Contudo, o livro também oferece um panorama mais complexo do que uma análise superficial do período poderia sugerir. Isto porque a atuação dos sertanistas, servidores da Funai encarregados de estabelecer contato com povos que viviam em condição de isolamento, foi muitas vezes fundamental para evitar o etnocídio. Aos sertanistas se somavam os missionários, evangélicos e católicos, que de modo igualmente controverso, empenhavam-se tanto na evangelização dos índios quanto na defesa dos mesmos, ora em sintonia com os interesses do regime militar, ora em conflito com as políticas de Estado.

Sertanistas e missionários viviam sob o risco iminente de morte nas tentativas de contato com populações isoladas, mas também foram perseguidos e ameaçados ao contrariar os interesses de fazendeiros, garimpeiros, agentes políticos e da polícia, tornando-se alvos de um serviço de espionagem entranhado nas estruturas do Estado. O célebre lema de Rondon – “morrer se preciso for, matar nunca” – continuava a inspirar alguns desses homens e mulheres, cujas vidas se entrecruzam com dezenas de mortes trágicas e de farsas montadas pelo regime com o objetivo de silenciar os descontentes e desinformar a opinião pública.

Logo no início do livro, somos apresentados à história de um jovem que ingressou no SPI sem jamais ter visto um índio. Antônio Cotrim Soares participou da primeira expedição de contato realizada no regime militar, no ano de 1965. O método era o mesmo desde os tempos do marechal Cândido Rondon (1865-1958):

Criava-se uma frente de atração, que funcionava assim: os sertanistas distribuíam presentes aos índios; esperava-se que estes passassem a retribuir os presentes, na fase chamada de namoro; na terceira fase, os índios convidavam os sertanistas para conhecer suas malocas; a quarta fase, de consolidação da “pacificação”, constituía-se no estabelecimento de um acordo pelo qual, em resumo, “civilizados” e índios concordavam em não matar mais uns aos outros, […] por último, os índios “pacificados” eram então agregados e entregues aos cuidados de funcionários de um posto, que se encarregava de dar a eles atendimento de saúde e alimentação e ensinar-lhes métodos de agricultura dos “civilizados”. Assim, os índios deixariam de atacar e matar vizinhos ou trabalhadores que passavam pela região. Estava criado um novo posto indígena para índios aldeados. (p.14-15).

O problema é que a maior parte das expedições resultava na morte dos índios. Antônio Cotrim Soares admite que dos 48 índios contatados quase todos morreram de gripe. Sem os medicamentos necessários, a expedição os atraía “para o próprio extermínio” (p.17). No mesmo período, outra expedição provocou a morte de 60 índios Xikrin da região do Bacajá. Responsáveis pela pacificação dos índios e pela sua proteção, os sertanistas viam-se resumidos à função de coveiros. Questionado a respeito da existência de relatórios sobre esses casos, o sertanista conta que os índios “[morriam] e o pessoal não dava atenção”, que “não existe documento sobre isso” (p.22).

Episódios idênticos marcaram a relação do regime militar com os povos indígenas na ditadura. Diante do desprezo demonstrado pelo Estado em relação às mortes causadas pelas epidemias de gripe, sarampo, tuberculose, malária, coqueluche…, cabe lembrar que um dos elementos centrais do êxito do imperialismo europeu foi o seu componente ecológico (Crosby, 2011). Apesar da catástrofe demográfica da América não ter sido provocada exclusivamente por microrganismos, a história novamente os colocou entre os protagonistas de uma nova ofensiva, capitaneada por uma ditadura empresarial-militar que pretendia reformular a política de “valorização econômica da Amazônia” (Valente, 2017, p.23). O resultado foi devastador: 108 índios Parakanã mortos nas obras da Transamazônica; 66 Araweté mortos em um deslocamento forçado, que consistiu em uma caminhada de 17 dias na selva; mais de uma centena de índios Panará mortos na construção da BR-165 e da BR-080; no mínimo, 240 índios Waimiri-Atraori mortos na construção da BR-174; entre os Yanomami, em uma única aldeia morreram 68 índios, a metade daquele grupo…

Os documentos sigilosos do Conselho Nacional de Segurança, nos quais era delineado o “Conceito Estratégico Nacional”, não mencionam os índios. Em vez disso, afirma-se a necessidade da criação de uma superintendência de desenvolvimento para a Amazônia (a Sudam) e a abertura de linhas de financiamento para a agropecuária. Na “marcha para o Oeste”, o povoamento, a criação de unidades produtivas, a abertura de estradas e o escoamento da produção eram vistos como aspectos estratégicos e que deveriam ser implementados a qualquer custo. Aos índios, que estavam no “meio do caminho”, restavam a remoção e o deslocamento forçado ou a transferência para áreas como o Parque Indígena do Xingu.

A conjuntura em que o SPI promovia essas iniciativas é assustadoramente atual: “O SPI não tinha nenhum funcionário, com exceção do chefe, que dirigia a si próprio nas funções de datilógrafo, escrevente, motorista, contínuo e servente” (p.33). Esta é a situação em que hoje se encontra, por exemplo, a Coordenação Técnica Local da Funai que atende a Terra Indígena Kadiwéu (MS): um único funcionário, com uma viatura sem manutenção ou combustível, responsável pelo atendimento de quase dois mil indígenas, em uma área de 538 mil hectares. Desde a extinção do SPI, em 1967, a precariedade na infraestrutura, os sucessivos cortes no orçamento e o sucateamento da Funai continuam a ser a regra em todo o território nacional.

A presidência do novo órgão indigenista oficial logo se transformou em “uma máquina de concessão de certidões negativas” (p.202), declarando a inexistência de diversas aldeias indígenas e liberando terras ao agronegócio, tornando-as assim aptas a receber incentivos fiscais e financiamentos. Mas não bastava usurpar, destruir e matar. O regime chegou ao cúmulo de criar uma Guarda Rural Indígena (a Grin) e um “reformatório” conhecido como Krenak: a primeira, com o suposto objetivo de “defender aldeamentos contra abusos e impedir que os silvícolas também pratiquem desmandos” (p.73); no segundo, que em nada diferia de uma verdadeira prisão, os índios presos não tinham documentos nem a causa declarada da punição que lhes era imposta.

Os fuzis e as flechas, como revela o próprio título, não se resume aos casos de violência perpetrados contra os índios na ditadura. São abundantes as descrições de resistência indígena e dos personagens que a eles se aliaram para exigir uma mudança radical da política indigenista. A segunda metade do livro descreve o surgimento das assembleias indígenas, a atuação de lideranças e o apoio fundamental do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), dos indigenistas e dos antropólogos que, juntos, lutaram contra um projeto que pregava a emancipação dos índios com o evidente propósito de usurpar os seus direitos e territórios. Entre os índios, destacam-se as vozes de Mário Juruna, o primeiro a ser eleito ao Congresso Nacional, e do guarani Marçal de Souza, ou Tupã’i, cuja história se reflete no destino atual de crianças guarani e kaiowá que, sob a alegação de que a pobreza das famílias as impediria de criar os próprios filhos, continuam a ser removidas de seus lares e entregues a orfanatos e instituições de acolhimento em Mato Grosso do Sul.

Entre as décadas de 1970 e 1980, “o protagonismo dos índios começou a produzir vítimas entre seus líderes” (p.332): o Apurinã Raimundo Pereira da Silva; o cacique pankararé Ângelo Pereira Xavier; o cacique Ângelo Kretã; Marçal de Souza; e tantos outros. O caso de Marçal é emblemático, pois os projéteis que haviam sido levados à perícia simplesmente desapareceram no Fórum de Ponta Porã (MS): “Sem a bala para fazer a confrontação com o revólver apreendido […] não havia um elo material entre o acusado e o crime” (p.378). O principal suspeito era o funcionário de um fazendeiro sul-mato-grossense, que chegou a solicitar à Polícia Federal a retirada dos índios de suas terras e “uma prensa nos padres” (p.336). Após receber um habeas corpus, o funcionário fugiu e nunca mais foi visto. O fazendeiro foi absolvido.

No epílogo, intitulado Talvez uma vitória, Valente faz menção a um documento de maio de 1985, no qual os servidores da Funai exigiam a reformulação da política indigenista, o fim dos processos de “atração” e “pacificação” e a reestruturação do órgão. O documento afirma a existência de “uma política de extermínio” que percorreu a história brasileira, da colônia à república, onde sempre se “tentou manobrar o destino das populações indígenas nacionais no terreno limitado pelo extermínio puro e simples e pela proteção física para posterior assimilação” (p.382-383). Mesmo com o fim da ditadura, “as críticas apresentadas pelos servidores da Funai produziram poucos resultados” (p.383). Que o digam os Yanomami, que viram o então presidente da Funai, Romero Jucá, determinar a ampliação de uma pista de pouso no território yanomami, favorecendo a entrada de dezenas de milhares de garimpeiros.

Valente defende que o fim da ditadura, a mudança da política indigenista oficial, o crescimento e consolidação do movimento indígena em todo o país permitiram não apenas a resistência, mas também a retomada de territórios e, principalmente, uma “espiral de crescimento populacional” (p.390). Ao contrário do que vaticinavam os principais antropólogos e indigenistas, os povos indígenas não foram extintos e tampouco assimilados. Como sugerem Danowsky e Viveiros de Castro (2014, p.138), a resiliência indígena diz muito sobre o fato de que “para os povos nativos das Américas, o fim do mundo já aconteceu, cinco séculos atrás”. A tentativa da ditadura de impor aos índios um novo apocalipse se confrontou com povos que se tornaram “especialistas em fim de mundo”. Afinal, desde 1500 os seus mundos continuam a desmoronar a cada nova violação de seus direitos originários e constitucionais, no assassinato de lideranças e na destruição dos lugares que habitam. O fim de seus mundos também tem sido imposto pelo Poder Judiciário, quando determina a reintegração de posse de áreas de ocupação tradicional em benefício de latifundiários.

O “desgosto”, sentimento e afeto que entre os Paumari irrompe diante de acontecimentos tristes ou traumáticos, provoca desinteresse, tristeza e desânimo (BONILLA, 2018). A solução é sair e se afastar, impondo distância entre a pessoa e tudo aquilo que a afeta de modo a ter desgosto. O que antes se curava pela mobilidade, pela mudança de caminhos e dos fluxos da vida, hoje é diagnosticado pelos profissionais de saúde como depressão. Oiara Bonilla (2018, p.7) traça um paralelo entre o desgosto paumari e a asfixia imposta aos mesmos Guarani e Kaiowá presentes no livro de Rubens Valente: “Asfixia capitalista, ruralista, asfixia pelo cerco do Estado. Cercam-se as terras, os corpos, as pessoas, a alegria”. Finda a leitura de Os fuzis e as flechas, facilmente se reconhecerá no noticiário de nossos dias a continuidade de um dispositivo genocida, que impõe aos índios o confinamento em áreas diminutas, a contaminação da água que bebem, a criminalização de lideranças, a judicialização interminável dos processos de demarcação de terras, a medicalização dos afetos.

Um dos depoimentos mais marcantes de Os fuzis e as flechas se encontra no capítulo 22 – A espinha. O sertanista Sidney Possuelo descreve a primeira visita de um grupo de índios Arara à cidade de Altamira, no Pará. Eles teriam ficado “em choque ao perceber que os ‘civilizados’ são muitos, centenas de milhares, contra apenas cinquenta ou sessenta Arara” (p.320). Um estado que os sertanistas costumavam chamar de “a quebra da espinha”: “Aquela altivez que eles têm antes do contato, […] aquilo desaparece. […] Eles veem que se o branco quiser, ele massacra, tem uma quantidade infinita de gente” (p.320).

No atual momento, é a espinha de milhões de brasileiros que se ressente diante da ascensão dos militares e do fim da Nova República. Nas sábias palavras de Ailton Krenak, resta saber se os “brancos” saberão resistir. Pois no que se refere aos povos indígenas, configura-se uma contraofensiva como a ditadura militar jamais poderia imaginar. Assistimos a um aumento expressivo do número de jovens indígenas no ensino superior, ao reconhecimento de seus intelectuais, artistas e escritores, à consolidação de movimentos, organizações e assembleias indígenas, e à participação de suas lideranças em instituições internacionais de promoção e defesa dos direitos humanos. Trinta e seis anos depois da eleição de Mário Juruna, Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena a se tornar advogada no país, foi eleita deputada federal. Sônia Bone Guajajara protagonizou a primeira candidatura indígena à vice-presidência da República.

Derrotas que os índios impuseram aos militares e ao vaticínio daqueles que tantas vezes anunciaram a sua extinção. Justamente por isso, o livro de Rubens Valente constitui uma referência obrigatória não apenas para antropólogos e estudiosos do tema, mas para todos os interessados na compreensão da história indígena e do indigenismo. Se a ditadura empresarial-militar e o autoritarismo insistem em não passar, os índios continuam a ocupar o seu lugar no presente e no futuro; e a sua luta nos ensina a resistir.

*imagens por Helio Carlos Mello©

Direitos Sociais

Renascer e Esperança: ocupações de moradia na linha de tiro

Publicadoo

6 anos atrásem

12/07/20por

Karina Iliescu

Duas ocupações, uma de Trabalhadores Sem Tetos em Piracicaba e outra de Sem Terra em Araras fazem um apelo por terra e moradia, diante das ações de despejo que vem acontecendo durante a pandemia da COVID-19. As famílias da Comunidade Renascer e o Acampamento Esperança resistem, para que não haja tamanha tragédia, como houve no mês de maio deste ano, na Ocupação Taquaral no bairro Monte Líbano em Piracicaba.

No dia 7 de maio, por uma decisão judicial da juíza Fabíola Moretti, cerca de 50 famílias foram colocadas nas ruas em meio à pandemia, sem ajuda do poder público e colocando em risco, idosos, crianças e desempregados. Derrubaram as casas e bloquearam os pertences desses moradores por um mês, tudo para favorecer a especulação imobiliária patrocinada pela Prefeitura de Piracicaba e o Estado de São Paulo.

Regiana, antiga moradora da Ocupação Taquaral , ficou desempregada após o fechamento do Shopping Piracicaba no início da pandemia.

“Derrubaram as nossas casas, nossas coisas ficaram um mês presas, levaram para um depósito particular e eu só consegui retirar com autorização do Juiz.”

Regiana foi acolhida pela ocupação Renascer com seus 7 filhos, marido e mãe, há um mês e meio.

Regiana e três de seus sete filhos que moram na Ocupação Renascer.

A Comunidade Renascer, localizada na Zona Noroeste de Piracicaba, abriga desde janeiro de 2020, mais de 400 famílias. Essas pessoas, entre elas crianças, idosos e cadeirantes, são ameaçados, quase todos os dias logo pela manhã na ocupação, por policiais que rodeiam a ocupação e quando querem, sem aviso nenhum, invadem barracos com pontapés nas portas oprimindo moradores. É um enfrentamento diário pela vida em uma estrutura que cria a condição de pobreza e, ela própria, condena e marginaliza, sem qualquer parâmetro decente e humanista.

A ação de reintegração de posse contra a Comunidade Renascer foi pedida por 8 pessoas em março deste ano e o juiz Eduardo Velho Neto determinou o despejo contrariando o primeiro artigo 554 do código Processo Civil, deixando de intimar o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, esse procedimento é obrigatório por ser uma ação contra coletivo de pessoas “hipossuficientes economicamente”.

Ocupação Renascer.

A cada minuto que passa, os moradores passam a se relacionar mais profundamente com seus vizinhos, sua casa e com a terra. Estão em amadurecimento, mais de cinco hortas de cuidado comunitário.

Leonardo ao lado de uma das hortas que ele e sua família cuidam na Ocupação Renascer.

Vanessa e seu marido Leonardo, mais seus três filhos, Vítor, Richard e Lawane Eloá, fizeram a maior horta da comunidade. É a relação com a terra gerando valorização, autonomia e maior qualidade de vida para os moradores, intrinsecamente. O artista Pajé também morador da Renascer, pinta as frentes das casas, representando, individualmente, cada lar ali construído.

Leonardo e Vanessa, moradores da Ocupação Renascer.

Daisy Isidoro, uma das lideranças da Ocupação Renascer. É Técnica de Enfermagem e estudante de Direito.

Moradoras da Ocupação Renascer ao lado de uma das pinturas do artista Pajé, também morador.

A outra ordem de despejo que acontece simultaneamente é no Acampamento Esperança, localizado na zona rural de Araras. São pequenos sítios que foram ocupados há 10 anos em cima de uma linha de trem desativada. São pequenos agricultores, cerca de 30 famílias que estão há 8 meses sem água, por decisão do prefeito. Coincidentemente, na mesma época, o transporte escolar da área, também parou de circular.

Milton, morador do Acampamento Renascer e sua família que moram em cima da antiga estação de trem.

O mandado de reintegração de posse expedido pelo juiz Antônio César Hildebrand e Silva, ignora uma parte importantíssima do processo. Qualquer decisão sobre áreas ocupadas a mais de um ano, deve contar com uma audiência com todos os moradores. A advogada Marcela Bragaia (Renap – Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares) que cuida, tanto do caso do Esperança, quanto da Renascer juntamente com a rede, explicou em uma assembléia com os moradores, como essa ordem de despejo viola os direitos.

“Todo processo de despejo de uma ocupação que tem mais de um ano, tem que ter uma audiência, as famílias têm que sentar junto com os juízes, Ministério Público, com a Defensoria e fazer uma conversa pra ver como é que vão ser as coisas. O juiz Antonio Cesar Hildebrand e Silva daqui de Araras tá passando por cima da lei”.

Qualquer pessoa que visite o local, percebe que os acampados moram la há anos. No entanto, o juiz Antônio César alega que a posse é nova. Deram 30 dias para desocupação voluntária e caso os moradores não saiam passivamente, a reintegração se dará com violência policial.

Esse mesmo juiz já decidiu pela reintegração de posse de uma parte da cerca particular da Usina São João (U.S.J Açúcar e Álcool) que faz divisa com a área federal da Antiga Estação Ferroviária. As áreas são contíguas e a parte particular foi reintegrada. Hoje as famílias estão somente dentro da área federal.

O absurdo é que o mesmo juiz Antonio Cesar Hildebrand e Silva foi quem expediu o mandato de reintegração de posse para a Usina São João no processo nº 1003266-34.2018.8.26.0038 em 2018, deu também a decisão de reintegração atual no processo de reintegração nº 1002159-81.2020.8.26.0038. Portanto, ele sabe que as famílias estão há mais de um ano na área e mesmo assim ele decidiu contra a audiência de mediação.

Com todo esse descaso, as famílias ainda resistem ao perigo que é morar cercados por canaviais. Há dois anos atrás, uma queimada atingiu 105 alqueires e chegou a matar algumas de suas criações, prejudicando parte do sustento dessas famílias que vivem da agricultura de subsistência e dos seus animais.

O agrotóxico também é prejudicial, como nos contou o morador José Pereira, relatando que quando passam com a máquina de veneno, as plantas morrem.

José Pereira, morador do Acampamento Esperança.

José dos gatos, morador do Acampamento Esperança.

Um outro morador, Valdemir, nos relatou o altíssimo índice de dengue na região:

“A gente percebe que pela cidade, pelos canaviais, são repletos de lixo. A gente tá com um índice de mais de 1.200 casos de dengue, fora os óbitos que teve por dengue hemorrágica ultimamente.”

A Usina São João, que é dona daquelas terras e tem interesse direto na reintegração de posse, parece não se importar com os dejetos deixados nos arredores do Acampamento, sem qualquer iniciativa de prevenção sanitária.

Milton, morador do Esperança, é artista, ex-trabalhador da Usina e mora com a sua família na parte de cima da antiga estação. Parte dos acabamentos dela ainda estão no chão e nas paredes, assim como os resquícios dos trilhos no seu quintal. Ele escreveu uma carta, que levanta questionamentos diante dessa perseguição e relata sua revolta com o formato dessa estrutura, que os ameaça diariamente.

“Estão deixando pessoas idosas com depressão, pessoas que ajudaram na construção do nosso acampamento”.

Milton, morador do Acampamento Esperança.

A reintegração na Comunidade Taquaral foi violenta e o que está segurando a ação de despejos nessas duas ocupações, é a articulação e união dos moradores. Nessa segunda semana de julho, o co-deputado da Bancada Ativista Fernando Ferrari, passou por essas duas ocupações se solidarizando à luta dessas famílias por moradia. Essas duas ocupações se encontram vulneráveis e movimentos de moradia são bem-vindos para fortalecer e mobilizar.

Piracicaba, município do Estado de São Paulo, segundo o SUP (mídia livre), está entre as 20 cidades mais ricas do interior paulista. Essa mesma cidade teve um aumento significativo de 10% da favelização nas últimas duas décadas.

Enquanto não existirem políticas públicas e empreendimentos habitacionais populares que contemplem essas famílias, ocupações continuarão acontecendo na cidade como resposta à necessidade básica humana que é a moradia.

Na Comunidade Renascer, a Assistência Social prometeu um primeiro passo positivo, que pretende cadastrar todos os moradores na EMDHAP (Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba), utilizando o endereço da Comunidade, possibilitando o acesso a possíveis benefícios e auxílios do Governo Federal e Municipal.

“Todos nós devemos nos preparar para combater

É o momento para trabalhar pela base

Mais embaixo pela base

Chamemos os nossos amigos mais dispostos

Tenhamos decisão

Mesmo que seja enfrentando a morte

Por que para viver com dignidade

Para conquistar o poder para o povo

Para viver em liberdade

Construir o socialismo, o progresso

Vale mais a disposição

Cada um deve aprender a lutar em sua defesa pessoal

Aumentar a sua resistência física

Subir ou descer

Numa escada de barrancos

A medida que se for organizando a luta revolucionária

A luta armada, a luta de guerrilha

Que já venha com a sua arma”

Carlos Marighella.

Link da matéria do SUP (Mídia Livre): https://medium.com/@serviodeutilidadepblica/comunidade-renascer-a-f%C3%AAnix-dos-despejos-e-especula%C3%A7%C3%A3o-imobili%C3%A1ria-em-piracicaba-sp-c1e038b60612

#EleNão

Ato na Paulista, neste sábado (13/06), faz protesto “contra governo da morte”

Publicadoo

6 anos atrásem

12/06/20por

Gustavo Aranda

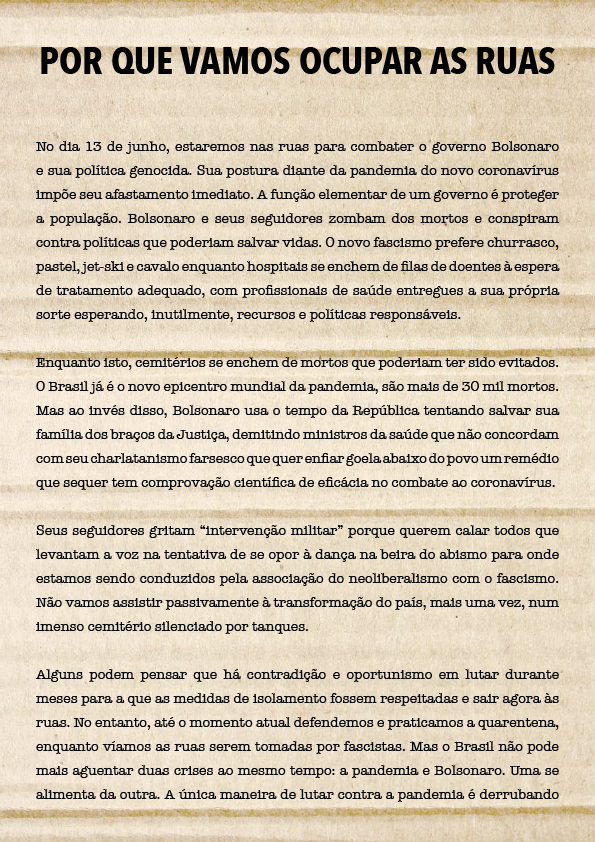

Neste sábado (13/6), a avenida Paulista será o espaço de mais uma manifestação pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O ato está sendo organizado por grupos sem vínculos partidários ou institucionais, que protestam contra o genocídio produzido pela irresponsabilidade do governo federal diante da pandemia do Covid-19 e contra a violência policial e estatal que vitima os brasileiros mais pobres e vulneráveis.

Bolsonaro, que já vinha pressionando prefeitos, governadores e empresários para um “retorno à normalidade”, antes mesmo do Brasil atingir o pico da pandemia e a contaminação estar controlada, estimulou, em live transmitida na úlltima quinta-feira (11/06), que a população invada os hospitais, filme os leitos e envie as imagens para a Polícia Federal e para a Abin, colocando em cheque os números apresentados pelas secretarias de saúde de estados e municípios. De acordo com nota divulgada pelo grupo que organiza o Ato, não resta outra alternativa que não seja ocupar as ruas e confrontar o governo com os resultados de sua própria política, “o Brasil não pode mais aguentar duas crises ao mesmo tempo: a pandemia e Bolsonaro. Uma se alimenta da outra. A única maneira de lutar contra a pandemia é derrubando este governo irresponsável. Não sairemos das ruas até que ele caia”.

Jair Bolsonaro também ameaçou, nesta quinta-feira (11), vetar a prorrogação do auxílio emergencial, caso o Congresso mantenha o valor de R$ 600. A proposta apresentada pelo governo é reduzir o valor pela metade, para mais dois meses de auxílio.

“A função primeira de um governo é proteger a população. Bolsonaro e seus seguidores zombam dos mortos e conspiram contra políticas que poderiam salvar vidas”.

Outra medida tomada por Bolsonaro esta semana, que vai de encontro às reclamações do Ato Contra o Governo da Morte, foi a exclusão da violência policial do relatório sobre violações de direitos humanos, uma tentativa clara de maquiar os números, assim como é a política oficial com o Coronavírus.

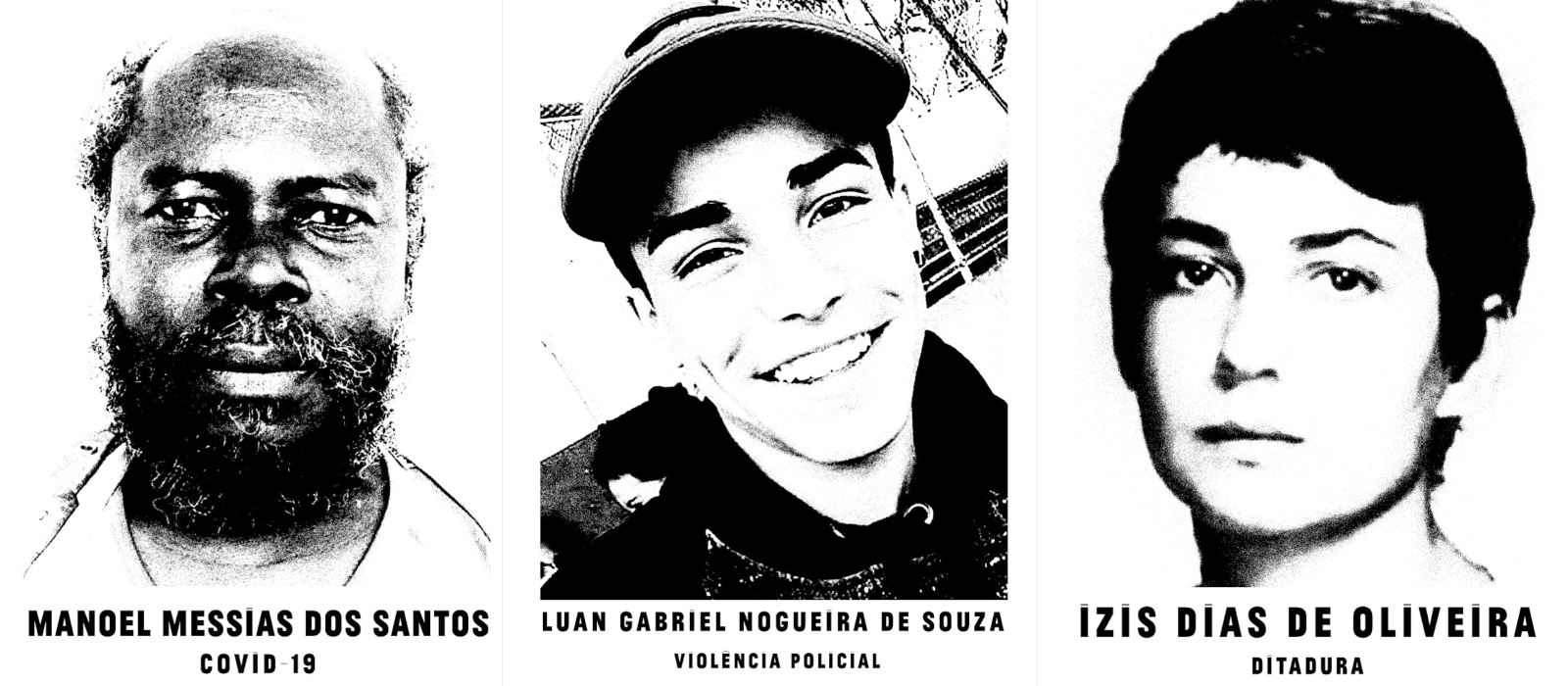

Serão distribuídas para os manifestantes, 500 fotos com vítimas da violência do Estado na ditadura e nos dias atuais, pela polícia e Covid-19. O uso de máscaras e a observação da distância de dois metros uns dos outros será obrigatório. Uma equipe irá garantir a distância e a segurança dos participantes.

O Grupo que organiza a ação é apartidário e espontâneo, composto por ativistas, artistas, advogados, professores, profissionais de saúde, estudantes, comunicadores. Cidadãs e cidadãos que não verão calados mais um genocídio do Estado brasileiro contra o seu povo.

Leia a íntegra do manifesto:

Brasília

Agora com a ajuda do genro de Silvio Santos, brasileiros são levados ao matadouro

Publicadoo

6 anos atrásem

11/06/20

Por Ricardo Melo*

O Brasil está no fundo do poço. Não pretendia gastar muito tempo com Bolsonaro, um facínora orgulhoso de sua condição.

Mas não pode passar sem registro seu ato mais recente: criar um ministério para o genro de Silvio Santos, o tal Fabio Faria.

Para quem não se lembra, Fabio Faria é aquele mesmo, deputado pilhado pagando passagens com verba parlamentar para namoradas como Adriane Galisteu e família.

Membro do tal centrão, agora “colega de trabalho” do sogro decrépito e capacho de qualquer governo, Fabio Faria une o inútil ao desagradável aos olhos do povo: engrossa a gangue do capitão no Congresso e fortalece os laços com o dono de uma emissora já conhecida como Sistema Bolsonaro de Televisão. Sim, o SBT, que entrou para a história ao tirar do ar um telejornal de horário nobre para não se indispor com seu patrão do Planalto.

A patiFaria corre solta.

Falemos dos governadores e prefeitos que tentaram posar de equilibrados de olho em dividendos eleitorais.

Não durou muito tempo. Um exemplo. João Dória, o Bolsodória, e seu assecla Bruno Covas vinham fazendo discursos ¨humanitários” até outro dia. Seu repertório esgotou-se tão rápido quanto sua sinceridade.

São Paulo, assim como o Brasil, vive um momento de ascenso da pandemia. O número de vítimas cresce sem parar. Qualquer aspirante a médico sabe que é hora de reforçar as poucas medidas de defesa à disposição. A única à mão enquanto não se descobre uma vacina é manter as pessoas isoladas e dar a elas condições de sobreviver.

O que faz Bolsodória? O contrário. Libera geral. Manda abrir tudo obedecendo ao comando de seus tubarões do Lide de sempre. As fotos estampadas nas redes mostram multidões circulando pelas ruas indefesas diante do apetite do coronavírus e dos senhores das bolsas de valores.

No Rio, a mesma coisa. Assim como Bolsodória, Witzel segue na prática os mantras de quem o elegeu: “E daí”. Ou: “todos vão morrer mesmo. É o destino”. Enquanto isso, faz o que parecia inacreditável. Alimenta uma máquina de corrupção à custa do sofrimento de milhares de brasileiros. Contrata a construção de hospitais a preços hiper super faturados que nunca saíram do papel. Assim acontece em vários outros estados. “Governantes” valem-se da morte do povo para engordar seus cofres particulares.

Tentei evitar, mas tenho que falar de Bolsonaro novamente. Depois de tentar esconder as mortes e roubar o Bolsa Família, ele e seu capanga preferido, Paulo Guedes, estudam ampliar o prazo da esmola aos desvalidos. Como? Em vez dos trocados de 600 reais que até hoje não chegaram a milhões que morrem de fome, fala-se em… 300 reais!! Faça vc mesmo os cálculos para ver o tamanho do disparate.

O destino dos países, mais do que nunca, depende da juventude, do povo trabalhador e de governantes responsáveis (a esse respeito, pesquisem no google o nome Jacinda Ardern, da Nova Zelândia. uma sugestão: https://www.brasil247.com/

Chega. Não, não pague as dívidas, apenas as indispensáveis que podem te deixar sem luz, água, gás. Peça ajuda aos poucos advogados honestos, cada vez mais raros, é verdade. Procure a parte sadia da OAB. Recorra às organizações populares, aos sindicatos ainda dignos deste nome e, sobretudo, aos coletivos de jornalistas que se libertaram da mídia oficial. Ignore o palavrório dos políticos cínicos, hipócritas e ladrões, seja qual for o partido. E, se puder, fique em casa.

O Brasil depende dos brasileiros dignos desse nome.

*Ricardo Melo, jornalista, foi editor-executivo do Diário de S. Paulo, chefe de redação do Jornal da Tarde (quando ganhou o Prêmio Esso de criação gráfica) e editor da revista Brasil Investe do jornal Valor Econômico, além de repórter especial da Revista Exame e colunista do jornal Folha de S. Paulo. Na televisão, trabalhou como chefe de redação do SBT e como diretor-executivo do Jornal da Band (Rede Bandeirantes) e editor-chefe do Jornal da Globo (Rede Globo). Presidiu a EBC por indicação da presidenta Dilma Rousseff.

Leia mais Ricardo Melo em:

Manifestações mostram que Bolsonaro desliza sem volta para o precipício

PANDEMIA: 1% MAIS RICO DO PAÍS NÃO ESTÁ NEM AÍ PARA AS MORTES DOS POBRES

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)

Bruno Olivença

05/01/19 at 21:29

Ooooooo textinho RUIM E CHATO! KKKKKKKKK