Feminismo

Cadeia feminina — relatos de sobrevivências

Publicadoo

10 anos atrásem

Na semana em que o Ministério da Justiça divulga o censo que prova a explosão demográfica nas penitenciárias de mulheres, publicamos entrevista com a antropóloga Debora Diniz, que passou anos entrevistando e ouvindo os relatos das encarceradas

O Brasil registra crescimento inquietante no encarceramento de mulheres, nos últimos 15 anos. Entre 2000 e 2014, a população feminina privada de liberdade saltou de 5.601 indivíduos para 37.380. Para dizer o mínimo, trata-se de uma verdadeira explosão demográfica, incrementando a população dos presídios de mulheres em 567%. Como comparação, no mesmo período, a população masculina encarcerada subiu 220%.

E quem são essas mulheres tão perigosas que precisam ser retiradas do convívio social?

Responde o relatório do Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da Justiça, divulgado nesta semana:

“Em geral, as mulheres em submetidas ao cárcere são jovens, têm filhos, são as responsáveis pela provisão do sustento familiar, possuem baixa escolaridade, são oriundas de extratos sociais desfavorecidos economicamente e exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao aprisionamento. Em torno de 68% dessas mulheres possuem vinculação penal por envolvimento com o tráfico de drogas não relacionado às maiores redes de organizações criminosas. A maioria dessas mulheres ocupa uma posição coadjuvante no crime, realizando serviços de transporte de drogas e pequeno comércio; muitas são usuárias, sendo poucas as que exercem atividades de gerência do tráfico.”

Em uma só expressão: são pés-de-chinelo.

Também são negras (duas a cada três mulheres presas, ou 67%, são negras). Um terço do total estava presa sem condenação (no estado de Sergipe, o índice das presas sem condenação atinge a vergonhosa taxa de 99%!!!).

Para ir além da frieza dos números e começar a compreender o que é a devastadora experiência da prisão feminina, a antropóloga e militante feminista Debora Diniz passou anos na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, chamada de Colméia. Fez entrevistas e aplicou questionários (prancheta nas mãos e olhar inquisidor). Foi quando percebeu que usava uma abordagem intrinsecamente masculina, identificada com o método policial. Largou tudo isso e se pôs a apenas escutar os relatos de mulheres que frequentavam o Núcleo de Saúde da cadeia.

No livro “Cadeia, relatos sobre Mulheres” (224 páginas, Civilização Brasileira, R$ 26), lançado recentemente, Debora coleciona 50 textos que explicam a experiência carcerária real, vivida no maior presídio feminino da Capital da República, habitado por quase 700 seres humanos. É sobre suas humanidades (tantas vezes negadas) que a autora fala neste livro doloroso e perturbador. Leia a seguir a entrevista concedida por Debora aos Jornalistas Livres.

Jornalistas Livres — Você está lançando esse livro, “Cadeia”, com relatos das mulheres privadas de liberdade. E esta entrevista está sendo realizada dentro da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, território masculino por excelência, marcado por quadros, esculturas, afrescos, retratos de homens. Como as mulheres da sua pesquisa se relacionam com esse mundo do Direito, marcadamente masculino e patriarcal?

Debora Diniz — As cadeias foram pensadas como instituições feitas por homens para homens. É muito recente nós agendarmos a questão das mulheres dentro de uma faculdade como esta. Isso não quer dizer que as mulheres em presídios não tenham história no Brasil. Mas até isso é uma história miúda, é uma história esquecida. Então as mulheres que vivem nesses espaços, elas enfrentam camadas de silenciamento e de resistência que lhes são muito particulares. “Cadeia” é um livro que tenta contar o mundo miúdo e cotidiano da sobrevivência no presídio na capital da República. As formas tradicionais com que nós nos aproximamos, e quando eu digo “nós”, refiro-me às pesquisadoras desses espaços, são formas também masculinas de contar histórias. Chegamos lá com uma prancheta, um questionário. Aqui está a pergunta que vou fazer a você. Qual é a sua cor? Quantos anos você tem? Que crime você cometeu? Para essas mulheres, nós estamos reproduzindo as maneiras policiais tradicionais. É a interpelação do poder punitivo sobre elas. Em um dos filmes que eu fiz lá, bastava eu chegar com a câmera e os indivíduos já chegavam dizendo: “Eu matei”, “eu roubei”. Neste livro, eu tentei fazer de um jeito diferente. Não fazia pergunta alguma. Sentava-me como num sonho do cinedocumentário, como a mosca na parede, só ouvindo o que acontecia.

Jornalistas Livres — Mas será que aqueles que trabalham por ali: carcereiras, médicas, psicólogas, não acabavam encenando para você?

Debora Diniz — É possível, mas é difícil. É difícil encenar todos os dias, durante seis meses, dez horas por dia. Há uma hora em que a desgraça vem. Quer um exemplo? Na hora em que chega aquela dizendo: “Eu vou matar, e vou matar agora.” E aí vem o sossega leão, a droga calmante. E se ouve a ordem: sossega, injeta, amarra! Isso é o que está no livro. Trata-se de um livro que retrata uma longa escuta daquilo que é dito para sobreviver num espaço de sobrevivência que é um núcleo de saúde.

Jornalistas Livres — Uma das coisas de que o livro trata com bastante ênfase é a questão do abandono. Nas filas de visitas dos presídios masculinos, vê-se um monte de mulheres aguardando a hora de entrar para ver os seus maridos, filhos, noamorados. Mas, nas filas dos presídios femininos há poucos homens e, em geral, muito menos gente. Sugere-se com isso que as mulheres são de fato abandonadas muito mais frequentemente do que os homens. Como elas lidam com o abandono?

Debora Diniz — Há duas formas de responder a essa pergunta sobre o abandono nas cadeias. A primeira é por aquilo que é palpável nas filas de visitas… As mulheres visitam os homens e a pergunta que sucede é: quem é que visita as mulheres? E a resposta que advém é: outras mulheres. Porque o cuidado é coisa de mulheres. Fora e dentro dos presídios. As principais visitadoras de mulheres presas são outras mulheres. As mulheres dos afetos… a vizinha, a amiga. Depois, a mãe, a filha, a irmã. Então, o mundo do cuidado se reproduz no mundo da cadeia. É por isso que os homens saem ganhando. Eles saem ganhando porque eles já são mais bem cuidados aqui fora por nós. Mas há um segundo nível do abandono e esse é o que mais me provoca. A cadeia é uma máquina de produzir abandono. No sentido existencial, a pessoa se transforma em um indivíduo só, porque os parentes, os aderentes começam a sumir. As pessoas se cansam. Elas têm vidas para viver. É muito difícil enfrentar a visita vexatória; o dia da visita é quinta-feira — e quem trabalha??? A cadeia é uma máquina cuja engrenagem produz uma mulher que se transforma em um indivíduo só. Então, sobreviver em cadeia é permanentemente manter vínculos. É por isso que os princípios da lealdade e da confiança são tão fortes no mundo do crime e da bandidagem da cadeia. Porque é por onde se resiste. É por onde se sobrevive. Quando o Estado falha, a família é uma instituição fundamental, não é? Por isso não é à toa que várias alegorias da família estão presentes dos regimes das organizações criminosas. É o “irmão”, o “pai”, o “primo”, o “tio”. Trata-se de produzir vínculos de solidariedade que de outra forma já se perderam.

Jornalistas Livres — Estamos vendo o aumento dramático da população carcerária feminina. É possível esperar que as cadeias femininas comecem a apresentar aqueles espetáculos de violência explícita a que nos acostumamos nas rebeliões ocorridas em penitenciárias masculinas?

Debora Diniz — A sua pergunta pressupõe uma resposta preditiva sobre quais serão os efeitos da feminização da prisão. Ou seja, já que vamos crescer em número de mulheres encarceradas, como elas vão resistir aos abusos de poder? Uma hipótese é que haverá formas de lidar com o encarceramento que reproduzirão as formas do feminino. Estudos internacionais mostram que os processos de adoecimento e de medicalização do sofrimento são mais intensos nas cadeias femininas. Medicalização psiquiátrica, contenção, depressões, sofrimentos intensos, suicídios. As estatísticas internacionais mostram que esse tipo de problema é muito mais intenso nas cadeias femininas do que nas masculinas. Isso faz com que a linha-dura do sistema penal se apresse em dizer: “É porque são as loucas que são criminosas.” Mas pode ser que seja esse sistema que produz o adoecimento nas mulheres.

Jornalistas Livres — E as rebeliões sangrentas?

Debora Diniz — Tenho a hipótese de que as formas de resistência femininas são muito mais difíceis do que a dos homens. Porque o homem, quando ele cai no crime e vai parar pela primeira vez em uma cadeia, ele passa por um teste que se chama de “carômetro”… Ele entra na cadeia e os carcereiros submetem a ele uma lista com os rostos de todo mundo que está na ala a ele destinada. Em geral, o novato aponta seus inimigos dizendo “guerra”, “guerra”, “guerra”, indicando as alas para as quais não pode de modo algum ir. De outro lado, ele indica as alas em que estão seus amigos e parceiros.

Já uma mulher, quando chega, ela não vem desses grandes bandos criminosos. O teste do “carômetro” é a prova de que aquela será uma experiência solitária. Pela primeira vez, ela terá de formar redes de solidariedade no crime, lá dentro. Quando nós vemos que não há essa força tão bruta, essa resistência tão massificada, é porque elas são muito mais solitárias do que eles dentro do presídio. E, para formar o bando de resistência, precisa de muito mais tempo.

Jornalistas Livres — “Orange is The New Black”, o nome da série produzida pelo Netflix, é uma experiência exclusivamente americana, ou as cadeias femininas brasileiras têm similitudes com aquela situação?

Debora Diniz — Uma das coisas que ouvi, tão logo o livro foi lançado, foi o convite: “Vamos fazer uma série brasileira como ‘Orange is the New Black’?” Na verdade, tanto na série americana como no livro “Cadeia”, mostra-se a microvida cotidiana que existe em um presídio feminino. Nesse sentido, são muito parecidas as realidades retratadas. As personagens, a entrada do sexo, a personagem que ocupa o lugar do poder masculino, o bicudo de cadeia (um bicudo de cadeia não é uma simples contrafação do homem, mas é um personagem muito curioso. Não lava roupa, não melhora a comida e ela tem benefícios por isso)… E esse é um dos personagens de um dos episódios do seriado. As orgias sexuais que acontecem à noite… Eu jamais direi que a cadeia é um lugar feliz, mas como é um lugar em que se vive, os prazeres existem, as formas de encontro existem. Em algum sentido, o que existe em comum é a humanidade vivendo. E, nessas instituições, as formas de encontro e desencontro acabam sendo muito parecidas, porque as formas de gerenciamento são as mesmas.

Jornalistas Livres — Não daria para encerrar essa entrevista sem lhe perguntar o que você acha da redução da maioridade penal.

Debora Diniz — Uma das grandes descobertas que eu fiz em “Cadeia” é que uma em cada quatro mulheres que hoje estão presas em regime fechado passou pela cadeia na adolescência. Me permita chamar uma unidade sócio-educativa, destinada a adolescentes em conflito com a lei, de cadeia. Uma em cada quatro! Então, estamos falando de um itinerário punitivo que começou muito cedo na vida.

Se compararmos a população do presídio feminino da capital (700 mulheres) com a da unidade sócio-educativa que tem uma média de 50 internações por mês, praticamente todas as adolescentes que passaram pelas unidades sócio-educativas acabaram presas quando adultas… Então reduzir a maioridade penal me parece apenas uma brutalidade e uma violência. Trata-se daquela realidade que nós não queremos ver e queremos o quanto antes esconder dentro dessas instituições. A minha decisão depois de “Cadeia” foi ir para esse momento anterior… Lá eu descobri que elas chamam o reformatório de “cadeia de papel”. É uma alegoria linda. Nem é uma cadeia de verdade, mas já é um projeto de cadeia. Desde janeiro deste ano eu puxo um plantão. A cada 72 horas, passo 24 na unidade, vivendo por ali. Não tenho mais idade para me passar por adolescente. E elas sabem que não sou uma carcereira. Está sendo uma imersão definitiva para contar essa história de que aquilo ali já é punição suficiente para o adolescente infrator no Brasil. Não precisamos de mais sofrimento e dor.

Você pode gostar

-

Que tal ajudar Mariana Ferrer a obter Justiça?

-

“Estupro culposo”, culpa da vítima?

-

INQUISIÇÃO: Fundamentalistas perseguem ONG de católicas e Justiça faz coro

-

Pobreza faz disparar a violência em região da fronteira do Brasil com a Venezuela

-

Machão da PM se candidata pelo partido das mulheres

-

Advogados. Os campos de concentração no Pará

Por Sonia Coelho*

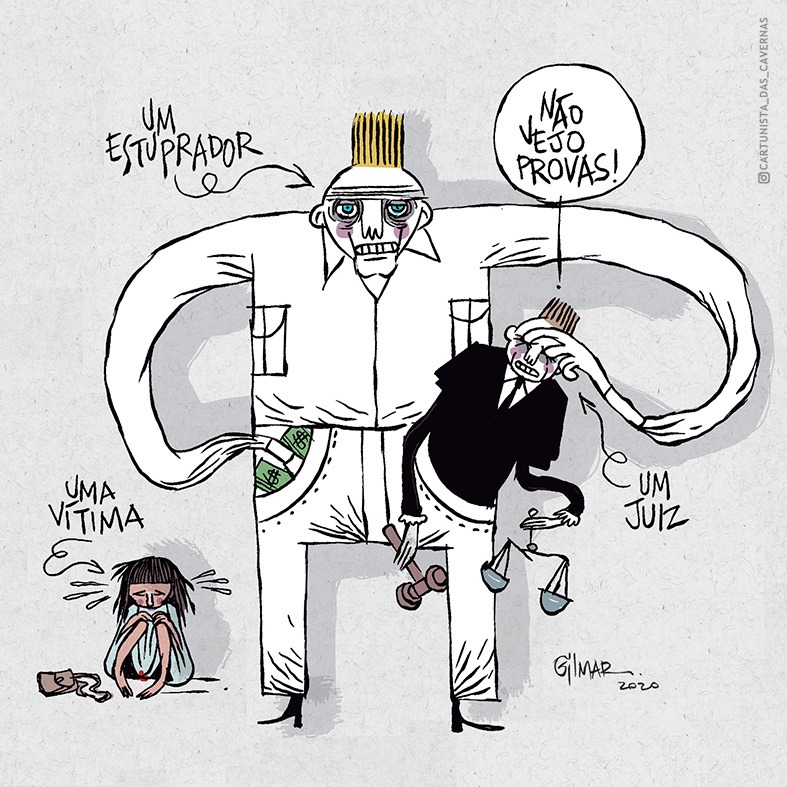

O caso de André de Camargo Aranha veio à tona nas redes sociais por conta de sua absolvição pela denúncia de estupro de vulnerável. Segundo o The Intercept Brasil, durante o processo o promotor Thiago Carriço de Oliveira apresentou a tese de que não se pode comprovar, na conduta do acusado, a intenção de estuprar, a capacidade de perceber que Mariana não poderia consentir.

A audiência foi gravada e mostra como as vítimas de violência são revitimizadas pela Justiça que deveria acolhê-las. O tratamento à denúncia de estupro feita por Mariana Ferrer escancarou o que nós do movimento feminista temos denunciado sistematicamente: o quanto o Judiciário brasileiro é machista, misógino, patriarcal.

O advogado de defesa de André Aranha, Cláudio da Rosa Filho, armou um show contra Mariana, chegando a falar de sua roupa e de sua conduta para “justificar” o estupro. Expondo e julgando fotos que nada tinham a ver com o caso, e usando uma série de questões morais, tentou justificar que Mariana tivesse consentido com o estupro. É inaceitável que juiz e promotor presenciem a humilhação e o assédio moral proferidos pelo advogado de defesa em relação à vítima e não façam nada, não se pronunciem nem interrompam o advogado.

Não existe estupro “sem querer”

A interpretação do caso pela promotoria afirmou, segundo citação da Folha de São Paulo, que “não restou provada a consciência do acusado acerca de tal incapacidade, tendo-se, juridicamente, por não comprovado o dolo do acusado”– o que o portal The Intercept Brasil resumiu como “estupro culposo” em sua reportagem. O caso revela a dificuldade que as vítimas de crimes de estupro enfrentam para ver os agressores punidos, especialmente quando eles são brancos e ricos. O que Mariana relata é que o estupro aconteceu numa situação em que estava absolutamente vulnerável, sem condições de tomar qualquer decisão. Estupro não é acidente e a palavra da vítima deve prevalecer.

Embora a sentença não tenha citado a classificação do “estupro sem intenção” ou “estupro culposo”, a discussão do tema é essencial para evitar que mais uma tese seja emplacada no Judicário para absolver estupradores no Brasil. Teses machistas estão sendo retomadas no Judiciário, como as de “defesa da honra” e “violenta emoção”. São muitas as teses que o Judiciário brasileiro tem aceitado para manter a impunidade dos agressores no Brasil. Isso só fortalece a cultura do estupro.

O estupro não é um exercício da sexualidade. O estupro é o exercício do poder dos homens sobre as mulheres. Serve para colocar as mulheres no lugar de subordinação, e foi isso que essa audiência tentou: colocar Mariana Ferrer num lugar de subordinação.

O recente caso do jogador de futebol Robinho apresenta uma situação semelhante: ele mesmo dizia que a mulher sequer tinha condição de ficar em pé ou se expressar, mas continuou dizendo que ela quis, e que aquilo não era problemático porque “nem era sexo”. Essa é a tese machista de que os homens não têm essa capacidade de discernir, e é muito perigosa porque aceita como consentimento situações em que o consentimento é impossível. Na nossa sociedade, há um acobertamento dessas situações de violência, propondo uma aceitação como se fosse “algo da vida”. Isso é a banalização do estupro.

Os dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública são alarmantes: em 2015, acontecia um estupro a cada 11 minutos, um dado já muito preocupante; em 2019, a situação piorou muito, passando a um estupro a cada oito minutos. Além disso, nesse período de pandemia que nos exigiu aumentar o isolamento social, vimos diversos estudos apontando um aumento ainda maior dos números de estupro e violência contra a mulher no Brasil. O que o Estado tem feito para se responsabilizar por essa calamidade?

Denunciar não pode acarretar em mais violências

A situação de Mariana Ferrer escancara uma realidade gravíssima. Oestupro já é um crime subnotificado, pela dificuldade de denunciar e ser ouvida. Muitas meninas e mulheres sentem vergonha de denunciar e expor sua intimidade, sua vida pessoal, seus traumas. A dificuldade aumenta quando não há confiança com a Justiça. O que aconteceu com a Mariana é uma prova dessa dificuldade: a vítima torna-se ré, torna-se culpada e é exposta, enquanto o violador sai impune e preservado, porque a palavra dele detém mais poder e confiança.

São várias mulheres e meninas que passam a vida convivendo com o fantasma do estupro que viveram sem conseguir denunciar, exatamente por medo e por vergonha. É por isso que muitas mulheres só conseguem falar sobre o que viveram depois de muitos anos. A desresponsabilização do Estado gera ciclos profundos de violência, anos de silêncio e dor, e afeta até mesmo a saúde mental das mulheres.

No Judiciário, a injustiça tem gênero, classe e raça. É bastante perceptível que a Justiça hoje criminaliza e ataca aqueles que oferecem algum risco ao sistema, ao mesmo tempo que permite a violência contra esses setores. O sistema que protege André de Camargo Aranha (um empresário branco que pode pagar por um dos advogados mais caros de Santa Catarina) é o mesmo que permite que a Polícia Militar assassine e encarcere a população negra, violando de forma brutal os direitos humanos.

Os homens poderosos acusados de estupro têm uma segurança de que as mulheres não vão ter coragem de denunciar e que, mesmo que denunciem, seu dinheiro e posição social são argumentos suficientes para jogar a culpa nas mulheres, dizendo que elas que “não se comportaram como deveriam”. Esse tipo de postura conivente do Judiciário dá a certeza para esses homens de que eles podem continuar estuprando e violentando as mulheres. E esse é um problema da Justiça brasileira e de toda a sociedade.

Isso significa que a Justiça só irá se mexer se nos mobilizarmos. Até 2005, por exemplo, o casamento do estuprador com sua vítima anulava o crime no Brasil. Não fosse o avanço do movimento feminista sobre esse tema, talvez isso ainda vigorasse até hoje. São diversos os casos de violência contra a mulher em que a manifestação do movimento feminista foi crucial para que a Justiça avançasse e a violência recuasse.

Só o feminismo pode mudar a nossa realidade

Graças à luta do movimento feminista, temos avanços importantes para que haja justiça diante de casos de violência e estupro.

Já tivemos muitos avanços, como a aprovação da Lei Maria da Penha em 2003, que possibilitou toda uma gama de políticas públicas de enfrentamento à violência. Ainda assim, precisamos de uma série de políticas que consigam concretizar o que está escrito nas leis, e isso só é possível com o movimento feminista organizado e com a responsabilização do Estado. No período dos governos do PT na Presidência da República, tivemos uma Secretaria de Política para as Mulheres responsável por políticas e programas muito importantes contra a violência e por ampliação da autonomia das mulheres. Infelizmente, muitas delas foram desmontadas pelo governo golpista de Temer ou pelo Ministério da Família de Damares e Bolsonaro.

Todas essas experiências nos mostram que, além de um sistema de justiça efetivo, é preciso uma série de políticas públicas para combater a violência. Essas políticas precisam ser permanentes, e se concretizar na vida das pessoas: serem acessíveis em todos os cantos das cidades, terem orientação feminista, combaterem a violência de forma integral. Para isso, não basta a política nacional. Políticas no âmbito estadual e municipal são cruciais, tanto para garantir a efetivação das políticas e dos serviços públicos, quanto para relacioná-las com a realidade de cada território, enfrentando os desafios próprios e se articulando com as organizações de mulheres e comunitárias em cada lugar.

O caso de Mariana Ferrer é mais um que mostra a necessidade da luta feminista e a necessidade de pensarmos em políticas para o combate à violência contra a mulher, incluindo aí um amplo debate sobre como esses casos são tratados pela Justiça brasileira. Precisamos nos manifestar e exigir que esses casos sejam tratados com a seriedade que lhes é devida. Temos que lutar para denunciar esse caso, fazê-lo retornar para um novo julgamento, onde haja respeito e o combate à violência seja levado a sério. Não iremos aceitar teses machistas, criadas para manter a impunidade do estupro no Brasil.

(*) Sonia Coelho é militante da Marcha Mundial das Mulheres, assistente social e candidata a vereadora em São Paulo.

Leia também:

Feminismo

Estupro e feminicio em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros

A cidade conhecida nacionalmente pelo clima esotérico, energia positiva e atrai turistas que exalam positividade, não tem sido um lugar seguro para as moradoras locais

Publicadoo

5 anos atrásem

18/09/20

Republicação do jornal Metrópoles, por Anderson Costolli

APolícia Civil de Goiás (GO) investiga um caso de violência sexual que deixou os moradores de Alto Paraíso (GO), um dos principais destinos turísticos de Goiás, revoltados. Uma mulher, identificada como Oigna Rodrigues da Silva, 43 anos, foi estuprada e, devido aos graves ferimentos provocados pela brutalidade, morreu. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital da cidade, mas não resistiu.

O caso ocorreu nessa quarta-feira (16/9). Oigna foi encontrada em casa, por uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), bastante machucada e o Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) foi acionado. A vítima recebeu o atendimento na unidade de saúde, com adoção dos procedimentos e protocolos indicados às vítimas de violência sexual, mas veio a óbito na manhã dessa quinta-feira (17/9).

A Secretaria Municipal de Saúde do município de Alto Paraíso disse que os serviços de segurança pública foram notificados das lesões que a paciente apresentava, através de exame comprobatório de corpo delito preenchido pelo médico de plantão.

O prefeito de Alto Paraíso, Martinho Mendes da Silva, repudiou o caso de violência e disse, por meio de nota, que acionou a PCGO, “solicitando uma atuação severa e investigação rigorosa”.

Oigna era uma mulher bastante conhecida no município. Por ter sofrimentos psíquicos, era atendida pela equipe da Secretaria de Assistência Social e do CRAS havia 12 anos, segundo a prefeitura.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima tinha um atendimento marcado com a assistente social do CRAS para quarta-feira (16/9), mas a paciente não compareceu. Desconfiada, uma equipe foi até a casa da mulher, que não atendeu a porta. Pela janela, uma das assistentes sociais avistou os pés de Oigna, que estava caída no chão.

Com a ajuda de uma vizinha, a funcionária do CRAS conseguiu entrar na casa de Oigna e a encontrou caída, de bruços, com vários ferimentos no rosto e com muito sangue no chão. “Ela estava sem consciência, sangrando, porém, respirando de forma ofegante”, consta no boletim.

Ao chegarem ao local, os atendentes do Samu fizeram os primeiros socorros e verificaram que o sangue na roupa da vítima já estava seco, o que indicava que os ferimentos haviam ocorrido tinha algum tempo.

Os sinais de violência sexual só foram identificados no hospital, no momento em que os funcionários da unidade davam banho em Oigna. “Ela possuía sinais de agressão física no tórax, seio, e também laceração na vagina, em decorrência de uma violência sexual”, diz o documento. Oigna aguardava pela transferência para um hospital em Goiânia, quando teve uma parada respiratória e faleceu.

Delegado da Polícia Civil de Goiás à frente do caso, Danilo Meneses diz que o crime foi cometido com requinte de crueldade. “Já identificamos um suspeito e pretendemos dar uma resposta à sociedade o quanto antes. O crime é realmente chocante. Inadmissível”, disse o delegado.

“Justiça por Oigna”

Nas redes sociais, um coletivo de mulheres de Alto Paraíso clama por segurança, uma vez que ninguém foi preso. O grupo organiza, ao menos, duas manifestações e exigem respostas das autoridades que investigam o caso.

Nesta sexta-feira (18/9), às 17h, ocorre a Marcha Justiça por Oigna, com concentração na Praça do Canãa. A orientação é que todas as mulheres compareçam ao protesto de roupas pretas e levem velas.

Uma nova manifestação está marcada para a próxima segunda-feira (21/9), desta vez em frente à Prefeitura Municipal de Alto Paraíso. O ato Justiça por Oigna começa às 10h.

Belo Horizonte

A ciranda das mulheres que percorre o Brasil em podcast

Publicadoo

6 anos atrásem

22/06/20por

Lucas Bois

Texto: Lucas Bois

Revisão: Ágatha Azevedo

Escutar notícias, ouvir uma narração e ser levado por uma trilha sonora… O que antes poderia ser um programa de rádio, hoje talvez seja um episódio de podcast. Esse fenômeno que invadiu a internet há poucos anos, continua em constante crescimento no número de ouvintes e se expande também na variedade de assuntos oferecidos. Atualmente, grande parte dos temas de podcasts estão relacionados à pandemia da COVID-19 ou ao contexto sócio-político decorrente do bom ou mau enfrentamento dos governos a essa crise mundial sanitária. No nosso país, a pandemia escancara as desigualdades ao evidenciar os problemas sociais que separam as classes econômicas da população.

Diante desse contexto, as jornalistas Raquel Baster e Joana Suarez decidiram mergulhar no mundo do podcast para contar histórias de mulheres brasileiras que enfrentam a pandemia, além dos desafios diários vividos cotidianamente. “A gente tem certeza que as mulheres sempre tem as melhores soluções. Ao reunir essas histórias, trazemos muitas ideias e inspirações, formando uma grande ciranda. Daí veio o nome do podcast: Cirandeiras“, conta Joana.

Diante desse contexto, as jornalistas Raquel Baster e Joana Suarez decidiram mergulhar no mundo do podcast para contar histórias de mulheres brasileiras que enfrentam a pandemia, além dos desafios diários vividos cotidianamente. “A gente tem certeza que as mulheres sempre tem as melhores soluções. Ao reunir essas histórias, trazemos muitas ideias e inspirações, formando uma grande ciranda. Daí veio o nome do podcast: Cirandeiras“, conta Joana.

Para conhecer melhor esse espaço de webrádio e feminismo, os Jornalistas Livres fizeram um bate-papo com as jornalistas que contam sobre o processo de produção, a pandemia e a relação desse projeto com a democratização da comunicação.

Como começou

Raquel Baster e Joana Suarez já dividiam afinidades pelas pautas feministas e bastou apenas uma semana de quarentena para que colocassem o projeto do podcast em ação. Joana, que vem do jornalismo de redação, conta que já vinha se aproximando da rede de podcasts, refletindo sobre a acessibilidade do áudio e seu poder de democratizar: “A maioria dos textos que eu faço são textos enormes e tenho a certeza que muita gente não lê, principalmente as mulheres sobre quem eu falo. O áudio me atraía muito porque leva as pessoas a imaginarem, criar cenários e ir para outra dimensão. Agora na pandemia onde as pessoas estão confinadas, o podcast virou uma companhia, uma forma de sair de casa.”

Já Raquel trouxe ao universo do podcast, sua experiência com a comunicação popular: “Eu sempre trabalhei muito com rádio comunitária e me interesso por essa forma de comunicação que está mais próxima das pessoas. Por mais que ainda seja um novo tipo de mídia, o podcast traz as características do rádio, como as histórias contadas através de uma narração.”

Como é produzido

Muitas vezes, quem escuta um podcast não imagina o que pode estar por trás de sua produção. Segundo as jornalistas, a primeira coisa a fazer é pensar no tema e escolher as mulheres para as entrevistas, por elas chamadas de “cirandeiras”.

“Geralmente o episódio tem a ver com uma pauta que já trabalhamos anteriormente e assim, procuramos mulheres que já tivemos contato. Por coincidência, toda vez que decidimos uma pauta, acontece algo nacionalmente que se conecta ao programa.” Joana lembra que o episódio recente Pandemia na internet sobre segurança digital foi ao ar na mesma semana em que o Senado brasileiro discutia o projeto de lei que combate fake news, enquanto outra discussão acontecia nas redes sobre a exposição de dados pessoais dos usuários do aplicativo FaceApp.

Após o primeiro contato, elas fazem uma pesquisa sobre a cirandeira, enviam as perguntas e dão algumas dicas à entrevistada de como fazer uma boa gravação utilizando o próprio WhatsApp. Como essa orientação, muitas vezes, não é suficiente, nem sempre os áudios tem a melhor qualidade, “mas na pandemia tá tudo justificado”, comenta Joana.

Com as respostas da entrevistada, o roteiro chega a ter mais de 10 páginas e leva de 20 a 30 horas para sua elaboração. A cada episódio, uma delas toma à frente a função de escrever o roteiro, incluindo referências pessoais, e em seguida, a parceira acrescenta a sua parte. “A gente percebe que às vezes um tema muito comum para uma, pode ser muito complexo para a outra. A gente vai se complementando para facilitar o entendimento de quem escuta”, conta Raquel.

Depois do roteiro, vem a hora da gravação que exige algumas preparações, como escolher um horário silencioso do dia para gravar, desligar a geladeira e armar um pequeno estúdio caseiro com edredons. “O legal do podcast é que é uma mídia barata. Basta ter um celular, internet e gambiarras”, conta Joana dando risadas.

Retorno dos ouvintes

As jornalistas contam que 75% das pessoas que ouvem o podcast são mulheres e pertencem ao grupo social que elas convivem. Além do desafio de expandir a rede de ouvintes, elas relatam que ainda é uma grande dificuldade fazer com que o podcast retorne às pessoas entrevistadas e a outras mulheres que não estão acostumadas a esse tipo de mídia.

Raquel conta que a cirandeira Lia de Itamaracá, entrevistada no episódio Pandemia na Ilha, só pôde escutar o podcast após seu produtor viajar até a ilha onde mora para mostrá-la pessoalmente em seu celular. Lia é uma das mulheres brasileiras que ainda não fazem parte dessa grande rede de internet em 2020.

Um infográfico produzido pelo site iinterativa utilizando as fontes do IBOPE, Spotify Newsroom e ABPod, mostra que cerca de 45% do público dos podcasts é formado por homens, do sudeste do país, que pertencem às classes A e B e tem entre 16 e 24 anos. Segundo a pesquisa feita em 2019, 32% dos entrevistados nem sabiam o que é um podcast.

Se o podcast ainda é limitado a uma pequena parcela da população, o WhatsApp talvez possa ser um lugar mais democrático para a sua difusão. As jornalistas contam que decidiram fazer os episódios em formatos pequenos de até 30 minutos para conseguir enviar pelo aplicativo de mensagens e garantir que o podcast alcance o maior número de pessoas.

Democratização da comunicação

Para a jornalista Raquel Baster, é inevitável discutir o alcance dos podcasts sem pensar na democratização dos meios de comunicação no Brasil. Apesar do surgimento das novas mídias, grande parte das informações veiculadas é controlada por um conglomerado de grandes empresários que atendem os interesses privados dessa própria elite.

Segundo ela, “não adianta inventar a roda do podcast, sem falar da estrutura da comunicação no Brasil. Para tornar (a comunicação) mais acessível, precisamos discutir a concentração midiática. A internet ainda não é acessível para grande parte da população brasileira. Precisamos que o maior número de pessoas tenham acesso, mas que possam também alcançar os meios de produção.”

No episódio sobre trabalhadoras rurais, a entrevistada Verônica Santana fala sobre a dificuldade das agricultoras em conseguir se comunicar durante a pandemia, visto que o trabalho sempre foi presencial. “A gente tem muita dificuldade, tanto no domínio dessas ferramentas, como no desafio de que a internet não funciona na maioria dos nossos territórios rurais. No campo, a internet ainda não é uma realidade.”, diz Verônica.

Segundo a pesquisa TIC Domicílios, apenas 50% da população rural tem acesso a internet e esses números podem diminuir ainda mais de acordo com o recorte social e econômico.

Por outro lado, Joana revela seu otimismo no poder das novas mídias: “Acho que o podcast vai se democratizar como aconteceu com o Instagram. Quando a gente poderia imaginar ter acesso a sotaques das pessoas do sertão do Cariri?” Joana se refere ao podcast BUDEJO, de Juazeiro do Norte, e cita ainda o Radionovela produzido por alunos da UFPE em Caruaru, no agreste pernambucano, que narra em formato de radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação da obra de Ariano Suassuna.

Para onde vai essa Ciranda

Para onde vai essa Ciranda

O podcast Cirandeiras teve início durante a pandemia, portanto grande parte dos seus episódios tem esse tema como contexto. No entanto, as jornalistas Raquel Baster e Joana Suarez pretendem continuar os episódios futuramente, indo a diferentes locais do Brasil para entrevistar de perto as mulheres que conduzem “as cirandas”.

Os episódios das Cirandeiras estão disponíveis nas plataformas mais conhecidas de podcast e tem a cada quarta-feira um novo episódio. Também estão presentes no Instagram, onde ocorrem as lives com as outras mulheres dentro das temáticas dos programas.

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)