Artigo

Papel do jornalismo é discutir a sociedade e não “ficar de bem com público”

Publicadoo

7 anos atrásem

por

Vinicius Souza

Diferente de Guzzo, Hitler pelo menos teve a decência de não chamar de jornalismo, e sim de PROPAGANDA, o que fazia seu ministro

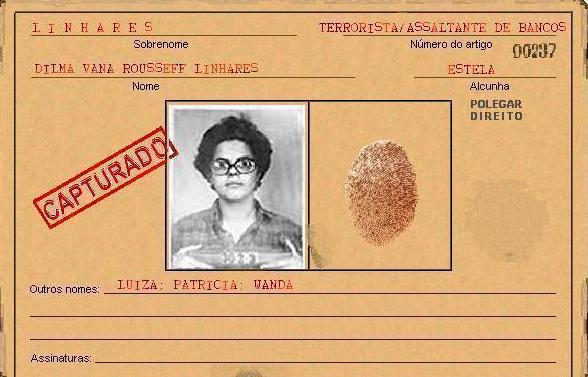

Folha de São Paulo levou 20 dias para admitir que “não podia confirmar a procedência” da ficha falsa de Dilma – http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/folha-publicou-ficha-falsa-de-dilma/

Civita à “esquerda” e Marinho à “direita”, com o então Ministro das Comunicações do Governo Lula e ex-funcionário da Globo, Hélio Costa, ao “centro”, no primeiro seminário do Think Tank de direita Instituto Milennium, ouvindo o então colunista da Veja, Reinaldo Azevedo, dizer que os jornais deveriam partir pra luta política e não dar espaço para “o outro lado” . Foto: www.mediaquato.com

É fácil saber o que aconteceria com uma empresa de ônibus que vende nos seus guichês da rodoviária de São Paulo uma passagem para Belo Horizonte, por exemplo, e leva o passageiro para Piracicaba. Vive fazendo isso, aliás, pois a sua grande dificuldade é anunciar no letreiro a cidade para onde o ônibus realmente está indo. O que aconteceria é o seguinte: os passageiros, um dia, não iriam mais viajar com essa companhia para lugar nenhum. Chega, diriam eles — assim não dá mais. Da mesma forma, se uma pessoa costuma lhe dizer coisas que nunca acontecem, ou simplesmente vive contando mentiras, o mais provável é que você deixe de prestar atenção no que ela diz. Num processo na Justiça, igualmente, uma alegação falsa feita por uma das partes pode lhe causar sérios problemas: todo o resto da sua versão passa a correr o risco de ficar sob suspeita. Para sorte de muita gente, porém, nem tudo funciona assim. A memória dos seus clientes é mais tolerante, ou mais fugaz — e, portanto, mais disposta a esquecer que lhes disseram uma coisa que não aconteceu, ou disseram uma coisa e aconteceu outra, ou, ainda, que aconteceu justamente o contrário do que lhes foi dito que iria acontecer. Faz parte dessa gente de sorte, hoje em dia, a mídia brasileira.

Mas será mesmo sorte — ou, ao contrário, é um problema cinco-estrelas que ninguém está vendo direito? Os leitores, ouvintes e telespectadores podem estar em relativo silêncio, mas há sinais de que a tolerância do público a pagar passagens para uma cidade e ser depositado em outra está deixando de ser uma proteção garantida para a imprensa. Ninguém reclama em praça pública — mas o consumidor de informação nunca reclama em praça pública. Um dia ele simplesmente vai embora, sem dizer até logo, e não volta mais. Quando os proprietários de órgãos de comunicação, e os jornalistas que trabalham neles, percebem o que aconteceu, já é tarde. A menos que tenham o suporte de uma fortaleza financeira em seu conjunto de negócios, podem encomendar o caixão — e os cemitérios brasileiros de jornais, revistas, rádios, televisões e, ultimamente, páginas eletrônicas que se imaginavam a última palavra em matéria de jornalismo moderno estão cada vez mais lotados. A diminuição do público interessado em acompanhar o que a mídia lhe diz não começou agora, é claro. Há dez ou quinze anos a migração passou a ganhar volume — e não parou mais, por motivos que já foram explicados em milhões de palavras, a maioria delas, aliás, lida por bem pouca gente. Mas, pelo menos no caso do Brasil, provavelmente não tinha havido até esta última campanha eleitoral uma oportunidade tão clara de medir o tamanho da distância, a cada dia maior, que separa hoje o que a imprensa imprime ou põe no ar daquilo que existe nos corações, mentes e sentimentos da audiência. É um abismo. A mídia diz uma coisa. O público acha o contrário. A mídia anuncia que vão acontecer os fatos A, B e C. Não acontece nenhum dos três. A mídia quer que as pessoas façam isso ou aquilo. As pessoas fazem exatamente o oposto.

Para que ficar tentando esconder a realidade? O que acaba de acontecer na eleição, muito simplesmente, foi o maior fiasco que os meios de comunicação brasileiros já viveram em sua história recente. É melhor assinar logo o boletim de ocorrência, admitir que alguma coisa deu horrivelmente errado e pensar, talvez, se não seria o caso de averiguar quais falhas foram cometidas. Por que a mídia ignorou a lista de desejos, claríssima, que a maioria da população estava apresentando aos candidatos? Por que não tentou, em nenhum momento, entender por que um número cada vez maior de eleitores se inclinava a votar em Jair Bolsonaro? Durante meses seguidos, os comunicadores brasileiros tentaram provar no noticiário que coisas trágicas iriam acontecer para todos se Bolsonaro continuasse indo adiante — mas nunca pensaram na possibilidade de que milhões de brasileiros estivessem achando que essas coisas trágicas, justamente essas, eram as que consideravam as mais certas para o país. A mídia, na verdade, convenceu a si própria de que não estava numa cobertura jornalística, e sim numa luta do bem contra o mal. Em vez de reportar, passou a torcer e a trabalhar por um lado na campanha, convencida de ter consigo a “superioridade moral”. Resultado: disputou uma eleição contra Jair Bolsonaro e perdeu, por mais de 10 milhões de votos de diferença.

Os fatos estão aí, confirmando a futilidade de projetos para ganhar eleições livres, hoje em dia, sem combinar o resultado com as pessoas de carne e osso que vão votar. Inventou-se como estratégia, desde o começo, que o ex-presidente Lula era candidato à Presidência da República em 2018 — não apenas isso, a mídia garantia que ele era o favorito disparado para ganhar. Foi uma falsificação integral. Lula não podia ser candidato, porque estava e está na cadeia, condenado a mais de doze anos como ladrão em duas instâncias da Justiça brasileira. Mas os “institutos de pesquisa” asseguravam que Lula tinha “40% dos votos”, que havia “avançado mais X pontos”, que ganhava de todos os outros candidatos — e a imprensa, em peso, reproduzia essa fábula em suas manchetes. Só quando o próprio Lula, em pessoa, anunciou que não era candidato, as pesquisas retiraram o seu nome da lista. No meio-tempo, manteve-se viva por vários dias a ficção de que “a ONU” iria obrigar o Brasil a aceitar a candidatura — chegaram a convocar o STF para julgar essa aberração. Sai Lula, entra Fernando Haddad. Sete dias antes da eleição, uma das “pesquisas”” deu Haddad com “22%”, numa “ascensão” que só poderia levá-lo, matematicamente, à vitória. Para não deixar dúvidas, todos os meios de comunicação repetiram até o dia da eleição que Bolsonaro perderia de “todos os outros candidatos” no segundo turno, em “todas as pesquisas”. Deu-se o exato contrário.

Nos dias finais da campanha apareceu uma reportagem tentando mostrar que haviam sido feitas doações para que Bolsonaro pagasse uma campanha de notícias falsas contra os adversários — em cima disso, pediu-se a “anulação do primeiro turno”, inclusive com atrizes da Globo exigindo, num vídeo eleitoral especialmente irado, “uma atitude” do Supremo. Falsa, mesmo, só a reportagem — reproduzida maciçamente através da imprensa até morrer de inanição, por ausência de fatos, de pé e de cabeça. A brutal tentativa de homicídio que Bolsonaro sofreu em Juiz de Fora foi geralmente tratada como uma notícia menor, fruto natural do “ódio” trazido à campanha em grande parte por ele próprio. Até hoje, a maioria dos jornalistas se refere ao episódio como “a facada”; é jornalisticamente incorreto escrever que um criminoso quis assassinar Bolsonaro. Desde o início da campanha, os mais potentes cérebros da análise política do Brasil deram como fato científico que a candidatura de Bolsonaro iria “desaparecer” assim que começasse o horário eleitoral obrigatório na TV, no qual ele contava com poucos segundos. No mundo dos fatos, Bolsonaro ganhou a eleição — e o candidato que tinha o maior tempo de TV não conseguiu nem 5% dos votos.

Naturalmente, há um preço a pagar por tudo isso. Ele aparece na dificuldade cada vez maior, por parte da mídia, de fazer avanços na única questão que realmente interessa: a batalha pelo público. Ninguém tem ouvido histórias de veículos que triplicaram seus leitores ou sua audiência nos últimos anos; é perfeitamente óbvio, assim, que o método que vem sendo utilizado pela mídia para fazer o seu trabalho está dando errado. Como poderia estar dando certo se os resultados são um desastre? O aviso das eleições está aí. A televisão, em seu conjunto, deixou de existir como um fator de importância numa eleição brasileira — é como se tivesse sido jogada uma bomba de hidrogênio em cima dela.

Até quatro anos atrás era no programa eleitoral obrigatório que tudo se decidia numa campanha; hoje ele não vale nada. Os “institutos de pesquisa” também podem publicar os números que bem entenderem na mídia. Não são capazes de mudar coisa alguma. Não quando dizem que Dilma Rousseff seria “a senadora mais votada do Brasil” — e ela acaba em quarto lugar. Os meios de comunicação, enfim, fizeram uma guerra sem descanso contra Bolsonaro — e sua influência foi absolutamente nula no resultado da eleição.

A internet, o Facebook, o Twitter e o restante do arsenal nuclear que a tecnologia eletrônica despeja a cada momento sobre o universo das comunicações mudaram a política no Brasil em 2018. Há muitos anos vêm transformando a imprensa num animal cada vez mais diferente de tudo o que possa ter sido — e não há sinais de que essa história venha a tomar um novo rumo. Em momentos como este, é uma tragédia que a imprensa brasileira venha demonstrando, no conjunto daquilo que publica em seus veículos, uma inteligência inferior à inteligência média dos seus leitores, ouvintes e espectadores. Desse jeito, torna-se cada vez mais inútil para eles. Da mesma maneira, é complicado manter-se em estado de hostilidade eterna perante o público. É como dizer a todos: “Não queremos mais você por aqui. Vá ler outra coisa. Pista”. Ninguém vai chegar a lugar nenhum por aí.

Você pode gostar

-

O show de Trump: renovação ou cancelamento?

-

ESQUERDA CONQUISTA NA JUSTIÇA A RETIRADA DE FAKE NEWS EM OUTDOORS

-

Nota da ABI – Bolsonaro mente na ONU e envergonha o Brasil

-

Golpe pra quê?

-

Passei dois meses dentro de grupos bolsonaristas durante a pandemia

-

Mídia 4P está órfão da sua grande inspiração, o Conversa Afiada

1 Comments

Leave a Reply

Cancelar resposta

Leave a Reply

Artigo

LUTA ANTIRRACISTA PRECISA ACERTAR A ‘CABECINHA’ DE WILSON WITZEL

Publicadoo

7 anos atrásem

17/01/19

Há anos a tática sobre segurança pública no Rio se concentra em operações espetaculares que resultam, de tempos em tempos, em um derramamento de sangue, com direito a traficantes, moradores de comunidades e policiais mortos.

O roteiro todos já conhecem. Unem-se policiais de diversos batalhões, eles invadem determinada localidade com poder de fogo muito superior, e terminam matando principalmente a ponta da cadeia do tráfico, a base da estrutura das facções, enquanto seus líderes comandam tudo de longe ou de dentro dos presídios, e no dia seguinte um novo comando paralelo se instala no mesmo lugar.

É uma máquina de moer gente. Mata-se loucamente, e no dia seguinte é como se nada tivesse mudado.

A situação é esta porque em certos locais do Rio a única chance de um jovem criado em situação de miséria comprar um tênis da moda é segurando uma arma que ele não sabe atirar direito. A parcela da população favelada que sobra do espaço da cidadania, por motivos que vão desde abandono familiar, déficit educacional ou imposição de terceiros, é seduzida por uma rede comércio ilegal que promete dignidade no contexto da extrema exclusão e sacrifica a vida destas pessoas como copos descartáveis.

São quase sempre jovens negros, no tráfico, na polícia ou nas casas vizinhas ao confronto entre eles. E suas mortes não comovem nem de perto tanto quanto o cãozinho morto na porta do Carrefour.

É assim desde que a abolição foi seguida pela recusa em absorver os negros no mercado formal de trabalho e a imigração de estrangeiros brancos para substituí-los. A pobreza se perpetuou a partir da negligência em gerar oportunidades e condições de vida saudável, e nela a criminalidade floresceu desde sempre.

Se soubesse da história do Rio, Wilson Witzel, o novo governador eleito no estado, que repete a palavra matar o tempo todo para agradar os ouvidos de uma classe média tanto preocupada com roubos quanto é racista, adepta de praias segregadas, odienta do funk, do samba e de pagode, faria algo para interromper a espiral macabra que corrói sua sociedade por dentro.

Alteraria o atraso social com políticas públicas inteligentes de ensino integral, cooperativas de trabalho, reforma do sistema penitenciário, investimento em tecnologia da informação e preparo de suas polícias. Enfrentaria o racismo com mais educação e cultura, e não faria coro com privilegiados que gostam de se remeter aos negros com termos tipicamente usados para animais, como “abate”.

Em 2010, o Rio viu Sérgio Cabral vencer Fernando Gabeira aproveitando-se, em parte, da crença de que o adversário era veado e maconheiro. Dali seguiu-se uma bandalheira que resultou, nos últimos anos, no colapso total das contas públicas. Já não há mais espaço de tempo para novos demagogos. E nem a população suporta mais mentiras no lugar de competência. Algo melhor que matar precisa vir à cabeça do novo governador. E eu sugiro que superar o seu racismo entranhado seja o melhor começo.

Por: Rodrigo Veloso – Colaborador dos Jornalistas Livres morador do Rio do Janeiro formado em Relações Internações

Artigo de Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História da Universidade Federal da Bahia, com ilustração de Duke

O ano de 2005 é chave para a compreensão da crise brasileira contemporânea. Foi aí, no chamado “mensalão”, que se desenhou pela primeira vez aquela que, na minha percepção, é a característica mais importante da crise: o ativismo político dos profissionais da lei.

Desde 2005 que juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores e procuradores são personagens recorrentes na crônica política. Depois de 2014, a Operação Lava Jato se tornou palco para a fama desses profissionais. Mais do que nunca, o Brasil é a República dos Bacharéis.

Os marqueteiros da Operação Lava Jato afirmam que pela primeira vez na história do Brasil os empresários milionários sentiram na pele o peso da lei. É uma meia verdade. Se é meia verdade, por consequência lógica, é meia mentira também.

Os empresários presos atuavam no ramo da construção civil e de obras de infraestrutura. Os agentes econômicos envolvidos com atividades financeiras e especulativas não foram incomodados. Somente os mais ingênuos são capazes de acreditar que Marcelo Odebrecht ou Léo Pinheiro são mais corruptos que os executivos do Itaú ou do Santander, que também financiavam campanhas eleitorais, que também estabeleciam relações nada republicanas com a classe política.

Por que uns foram presos, enquanto os outros estão aí, lucrando bilhões todos os anos?

A seletividade da Operação Lava Jato é óbvia e salta aos olhos de qualquer um que queira enxergar a realidade. A narrativa do combate à corrupção está sendo utilizada como pretexto para o desmanche do Estado e dos investimentos públicos em infraestrutura, o que favorece os interesses ligados ao capital financeiro nacional e internacional. A comunidade jurídica brasileira colaborou com esse projeto, ajudou a desmontar parques industriais, levando empresas nacionais à falência, sempre com o pretexto do “combate à corrupção”.

Como bem disse Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, a Justiça brasileira “prometeu acabar com os cupins, mas acabou ateando fogo à casa”.

Porém, seria um erro dizer que a comunidade jurídica é um bloco homogêneo, que todos os seus integrantes se movem na mesma direção. Alguns momentos na cronologia da crise mostram que o cenário não é tão simples, que há bacharéis dispostos a confrontar a hegemonia daqueles que entregaram seus serviços aos interesses do capital financeiro internacional.

Destaco aqui três nomes: Rodrigo Janot, Rogério Favreto e Marco Aurélio de Mello.

Em algum momento da crise, os três contrariaram interesses hegemônicos. Meu objetivo aqui é relembrar esses episódios e sugerir que a resistência democrática não pode abrir mão da institucionalidade. Ir às ruas e disputar o imaginário das pessoas não significa deixar de operar por dentro das instituições burguesas, explorando suas contradições. Uma coisa não exclui a outra. Uma coisa complementa a outra.

Rodrigo Janot

Rodrigo Janot foi empossado pela presidenta Dilma Rousseff como procurador geral da República em 2013, sendo reconduzido ao cargo, também por Dilma, em 2015. Janot foi personagem protagonista em alguns dos momentos mais agudos da crise brasileira, no período que compreendeu a derrubada de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer.

Sinceramente, não sou capaz de definir a identidade ideológica de Rodrigo Janot, de dizer se ele é de esquerda ou de direita. Talvez ele não pense a realidade nesses termos. Antes de se tornar procurador geral da República, Janot tinha atuação engajada na defesa dos direitos da população carcerária. No segundo turno das eleições presidenciais de 2018, Janot se manifestou a favor da candidatura de Fernando Haddad.

26 de agosto de 2015. Sabatina de recondução de Janot à chefia da Procuradoria Geral da República. Senado Federal. A crise institucional se aprofundava e começava a se desenhar no horizonte o golpe parlamentar que meses depois derrubaria Dilma Rousseff.

A oposição, liderada por senadores do PSDB e do DEM, colocou Janot contra a parede. Ana Amélia, Aécio Neves, Aloísio Nunes, Antonio Anastasia exigiam que a PGR denunciasse a presidenta Dilma Rousseff. Foram quase 12 horas de uma sabatina tensa e atravessada pelo partidarismo político. Por inúmeras vezes, Janot disse que não havia indícios suficientes para fundamentar uma denúncia contra a presidenta da República.

Janot não denunciou Dilma enquanto ela estava no exercício do mandato.

Já com Temer, o comportamento de Rodrigo Janot foi completamente diferente. Foram duas denúncias, em pleno exercício do mandato. A primeira denúncia foi apresentada em junho de 2017. A segunda veio três meses depois, em setembro.

Michel Temer precisou acionar suas bases na Câmara dos Deputados para barrar as duas denúncias. Precisou liberar verbas para os deputados aliados. Precisou gastar capital político. Acabou lhe faltando fôlego político para aprovar a Reforma da Previdência, que era a grande agenda do seu governo. Capital político tem limite, igual a peça de queijo: diminui um pouco a cada fatia retirada.

Se Temer não conseguiu aprovar a Reforma da Previdência, parte da derrota pode ser explicada pelas flechas disparadas por Rodrigo Janot, que acabou colaborando para defender os direitos previdenciários dos trabalhadores brasileiros do ataque do capital especulativo.

Qual era o seu objetivo? Comprometimento com uma agenda social-democrata? Um republicanismo genuíno que parte do princípio de que não pode existir seletividade na aplicação da lei? As duas coisas juntas?

Não dá pra saber. Fato mesmo é que ao desestabilizar Michel Temer, Janot contrariou os interesses do rentismo.

Rogério Favreto

Quem acompanha a trama da crise brasileira lembra bem do dia 8 de julho de 2018. Era manhã de domingo e o país foi sacudido pela notícia que dividiu a sociedade, deixando metade da população em estado de graça e a outra metade babando de ódio.

“Lula vai ser solto!”. Assim, estampado em letras garrafais em todos os veículos da imprensa.

Rogério Favreto, desembargador do Tribunal da 4° Região em diálogo direto com lideranças petistas, autorizou um habeas corpus de urgência, determinando a soltura imediata de Lula.

Todos os envolvidos sabiam que Lula não seria solto. Lula nem fez as malas. O objetivo ali era tático: levar as instituições burguesas a extrapolar os limites da própria legalidade.

Sérgio Moro despachou estando de férias e negou o habeas corpus, o que ele não poderia fazer. Moro contrariou a ordem de um superior, subvertendo a hierarquia do Poder Judiciário.

Thompson Flores, presidente do Tribunal da 4° Região, cassou a decisão de Favreto, o que somente poderia ser feito pelo colegiado dos desembargadores.

Em um ato de resistência, Rogério Favreto deixou claro para o mundo que Lula é um preso político que a todo momento inspira atos de exceção.

Marco Aurélio Mello

Marco Aurélio Mello, tendo mais coragem que juízo, vem sendo a voz da resistência no Supremo Tribunal Federal. Eu poderia dar vários exemplos de ações de Marco Aurélio em defesa da Constituição, da legalidade democrática e da soberania nacional. Fico apenas com dois.

1°) Em 19 de dezembro de 2018, na véspera do recesso do Judiciário, Marco Aurélio soltou um bomba: em decisão autocrática determinou que a Constituição fosse respeitada, ordenando a libertação de todos os presos condenados em segunda instância, o que beneficiaria o presidente Lula.

É que a Constituição é clara. Só pode prender depois do trânsito em julgado. Se está errado ou não é outra discussão. Constituição não se questiona, a não ser para fazer outra Constituição.

Liminar pra cá, liminar pra lá. Procuradores da Lava Jato convocando entrevista coletiva para dizer como STF deveria agir. Mais uma vez a sociedade dividida. Novamente, Lula nem fez as malas, pois experimentado que é, sabia muito bem que não seria solto.

Dias Toffoli, presidente do STF, derrubou a decisão de Marco Aurélio, contrariando o regimento interno da Casa, que diz que somente a plenária do colegiado é legítima para anular ato autocrático de um ministro.

Se Lula não estivesse preso, o regimento seria respeitado. Lula não é um preso comum.

2°) Na última semana, vimos outro embate entre Marco Aurélio e Dias Toffoli. Dessa vez, o motivo foi a venda dos ativos da Petrobras. Marco Aurélio, outra vez em decisão autocrática, proibiu a venda, num ato de defesa da soberania nacional. Dias Toffoli autorizou a venda, se alinhando aos interesses privados e internacionais.

Apresentei três exemplos, de três profissionais da lei que em algum momento da crise contrariaram os interesses que hoje ditam os rumos da política brasileira. Não existiu nenhuma articulação entre eles. Os exemplos mostram apenas que as instituições burguesas não são homogêneas, que existem contradições que devem ser exploradas.

A resistência democrática, portanto, precisa se equilibrar sobre dois pés. Um nas ruas, agitando e apresentando soluções para o nosso povo, que já vai começar a sentir na pele as consequências de um governo ultraliberal, autoritário e entreguista. O outro pé deve estar bem fincado nos corredores palacianos, onde se desenrolam as tramas institucionais.

Precisamos, sim, de líderes populares, de líderes que saibam falar ao coração do povo, que entendam as angústias da nossa gente. Precisamos também de articuladores, de conhecedores da lei e dos regimentos, de lideranças versadas no jogo jogado nos bastidores. Resistência democrática é trabalho de equipe.

*Teólogo e Pastor da Comunidade Batista do Caminho em Belo Horizonte.

Trending

-

7 anos atrás

7 anos atrásLideranças evangélicas gravam vídeo em apoio a Fernando Haddad

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásA pergunta que precisa ser feita: Haddad foi mesmo o pior prefeito de São Paulo?

-

7 anos atrás

7 anos atrás12 provas de que Bolsonaro não é patriota, nem honesto, muito menos cristão

-

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrásGlenn Greenwald anuncia nova bomba: “Hoje é o pior dia para eles”

-

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrásO massacre que a TV não mostrou em Suzano

-

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrásSegunda ex-mulher de Bolsonaro acusa candidato de espancamento e “desequilíbrio mental”

-

Política7 anos atrás

Política7 anos atrásBolsonaro ameaça prender todos os que discordarem dele

-

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrásA Impressionante Ficha Corrida de João Doria (em 22 itens)

Karina

20/12/18 at 20:28

Veja não é Jornalismo, é concorrente da revista Caras.