Érika Puppim é Promotora de Justiça (MPRJ), integrante do Transforma MP.

A onda conservadora, militarista, religiosa e reacionária que atingiu o Brasil e culminou na eleição de Jair Bolsonaro, trouxe ao debate público uma mácula da história brasileira: a ditadura militar.

Na polarização que se instaurou no país, para manter sua popularidade e a fidelidade de seu eleitorado, o Governo Federal surfa na onda que o elegeu: a pauta moral-ideológica. Afinal, provar a competência de seu governo pelos aspectos da reforma da previdência, geração de emprego, saúde, educação e ausência de traços de corrupção tem se mostrado tarefa árdua.

Assim, o Presidente determinou, por meio de seu porta-voz, que o Ministério da Defesa fizesse “comemorações devidas” aos 55 anos do golpe que instalou a ditadura militar no Brasil.

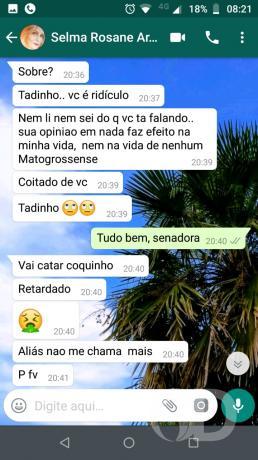

Não satisfeito em se restringir ao meio institucional-militar, Bolsonaro utilizou ainda de instrumento mais amplo que o impulsionou durante a campanha eleitoral, o “WhatsApp”, por meio do canal oficial do Palácio do Planalto, divulgando vídeo em que afirma que o Brasil viveu um tempo obscuro que se deu em razão “daquilo que os comunistas faziam, prendiam e matavam seus compatriotas”, sem obviamente citar nenhuma fonte, e então, conclamado pelo povo nas ruas, mas “o povo de verdade, pais, mães e a igreja”, o Brasil lembrou que tem um Exército Nacional e “graças a Deus, fez-se luz e o Exército nos salvou!”.

Chama a atenção o nítido revisionismo histórico empregado no vídeo para demonizar uma suposta ameaça comunista que justificaria, “sob a benção de Deus”, todo tipo de tortura, humilhação, dor, exílios, desaparecimentos forçados, estupros, prisões arbitrárias, separação de mães, pais e filhos e execuções praticadas pelas Forças Militares, apesar dessas e outras violações de direitos humanos terem sido reconhecidas internacionalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pelas quais o Estado Brasileiro já foi condenado duas vezes.[1]

Esse revisionismo histórico leva ao ideário das Forças Armadas como verdadeira salvadora da pátria, responsável por nos livrar da amedrontadora ameaça comunista, como na velha premissa maquiavélica de que “os fins justificam os meios”.

O fato é que desde o Golpe de 1964, o qual recebeu amplo apoio civil, empresarial, religioso e midiático, a sociedade brasileira não alcançou um consenso da Ditadura Militar como período de exceção e de violação de direitos humanos.

Mesmo após a redemocratização, não se falou abertamente sobre as atrocidades em massa cometidas pelo regime castrense e não se construiu uma memória sobre a verdade dos anos sombrios da ditadura.

Para que um país aprenda com seus erros históricos em períodos de exceção, é preciso que se institua uma “Justiça de Transição”[2] na qual se reconheça e articule os elementos da Verdade, Memória, Justiça e Reparação.

No entanto, passamos à democracia em 1988 tentando colocar uma “pedra” em cima dos anos de chumbo, como se isso bastasse para ir adiante. A verdade foi ocultada, a memória apagada e a Justiça, não realizada.

Em que pese o trabalho louvável de todos os envolvidos na Comissão da Verdade (CNV), instituída pela Lei 12.528/2011, a qual objetivou o resgate da memória e da verdade sobre as graves as violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, e resultou na publicação de seu primoroso relatório em três volumes[3], o que se verifica na prática é que não houve uma forma efetiva de Justiça de Transição no Brasil, que trouxesse uma cultura de memória e reconhecimento social do período militar como regime de exceção.

Portanto, o elemento “Justiça”, entendido aqui como a investigação, processamento e julgamento daqueles que perpetraram torturas, execuções e outras violações de direitos humanos, não se concretizou visto que nossa Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79) afastou a responsabilidade dos militares, sendo considerada uma “anistia de duas vias”, interpretação esta confirmada pelo STF na ADPF 153, na qual se afirmou que o caso brasileiro era de uma “anistia recíproca”, resultante de um “acordo” – como se fosse possível opositores de um regime autoritário negociarem em igualdade de condições com este.

Desta forma, apesar da nossa Constituição de 1988 se apresentar progressista e garantista de direitos fundamentais, iniciamos a transição para uma democracia calcada nas violações praticadas em um regime militar ditatorial sem rever suas ilegalidades.

A reforma institucional que se espera de um Estado Democrático em sua transição após um regime autoritário e repressivo não ocorreu no Brasil, eis que se manteve a mesma estrutura estatal, inclusive a polícia militar[4], que continuou perpetrando as violações de outrora de forma sistemática, não mais voltadas aos “subversivos” de antes, mas àqueles que hoje superlotam os presídios.

Enquanto a repressão salvadora nos libertava de um suposto regime comunista, hoje ela é aplaudida para nos livrar de uma criminalidade assustadora, em que se fala de uma “guerra” do bem contra o mal, o “nós” contra “eles”.

A mesma legitimação social a qual embasou o regime castrense para torturar, executar e desaparecer é mesma que hoje aplaude execuções sumárias (como no caso dos cinco jovens fuzilados em um carro em Costa Barros), torturas (como no Cláudia Silva Ferreira que foi arrastada por uma viatura da PM até a morte) e desaparecimentos (como no caso do pedreiro Amarildo), apenas para elencar alguns casos noticiados pela grande mídia.

Todos esses crimes são justificados pelo medo da crescente criminalidade, em que pessoas de determinada cor e classe social, são eleitas como inimigas dentro da lógica militar de guerra, “os bandidos”, cuja pena de morte sumária é socialmente aceita.

Outro caso conhecido de execução policial foi o do vídeo que flagrou dois policiais militares do 41º BPM (Irajá) executando dois suspeitos já abatidos ao chão, sem oferecer resistência, em Acari, Zona Norte do Rio, em março de 2017, ocasião em que a menina Maira Eduarda morreu de “bala perdida” (ou achada?).

Na decisão que concedeu liberdade provisória aos policiais, o juiz recorreu ao discurso de guerra e à aceitação social, chamada de “voz das ruas”:

“A sociedade não suporta mais tanta violência. Mas não é o clamor de resultado gravoso e trágico, sempre presente em situações de guerra, que pode nos seduzir para afastar a incidência da lei. Não há ordem pública sem credibilidade da Justiça e não há credibilidade sem observância das normas legais atinentes, sem análise isenta e equilibrada dos fatos. Meditei muito sobre cada detalhe deste procedimento. Ponderei especialmente sobre a voz das ruas”.

Essa naturalização da tortura e da execução sob a justificativa de que “vivemos uma guerra”, faz com que a promessa de campanha do atual Presidente da República seja a legítima defesa presumida para execuções policiais, como consta do projeto “Anticrime”, pelo qual o policial estará isento de pena por excesso na legítima defesa se esta “decorrer de escusável medo, surpresa ou violenta emoção”, seja lá o que isto signifique.

Sobre a lógica de repetição das violações nos dias de hoje, vale citar o trecho de artigo publicado na revista do Ministério Público Federal “Justiça de transição, direito à memória e à verdade: boas práticas”:[5]

“Com efeito, depois de 50 anos do golpe de Estado de 1964, ainda são muitas as sequelas do passado que não foram enfrentadas e superadas. A crescente militarização do Estado, as recentes intervenções das Forças Armadas no espaço urbano, a implementação de políticas de segurança pública pautadas pela lógica da guerra a um “inimigo interno”, a criminalização dos movimentos sociais são expressões de arranjos de poder — reestruturados, potencializados ou criados pela ditadura — que até hoje continuam a funcionar”.

Conclui-se que a perpetuação das violações de direitos humanos ocorridas na ditadura militar e a persistência do legado autoritário, com ampla legitimação social, continuam impondo barreiras ao aprofundamento democrático, tal como uma ferida aberta na história brasileira, ainda longe cicatrizar.

[1] CASOS EM QUE O ESTADO BRASILEIRO FOI CONDENADO PELA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: CASO GOMES LUND E OUTROS EM 2014 (DESAPARECIMENTO FORÇADO DE 62 PESSOAS INTEGRANTES DA “GUERRILHA DO ARAGUAIA”, MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA AO REGIME MILITAR NO INÍCIO DA DÉCADA DE 1970) E O CASO DO JORNALISTA HERZOG E OUTROS SENTENCIADO EM MARÇO DE 2018.

[2] JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO DESIGNA A FORMA COMO AS SOCIEDADES TÊM DADO CONTA DOS LEGADOS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS, DE ATROCIDADES EM MASSA E DE OUTROS TIPOS DE TRAUMAS SOCIAIS, QUANTO A DELINEAR AS RESPOSTAS ÀS DEMANDAS POR JUSTIÇA QUE SURGEM NA TRANSIÇÃO POLÍTICA E NA RECONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA. CONSISTE NUM CONJUNTO DE MEDIDAS A SEREM ADOTADAS DURANTE TRANSIÇÕES ENTRE REGIMES POLÍTICOS: O ESTABELECIMENTO DE COMISSÕES DE VERDADE; O JULGAMENTO DE PERPETRADORES DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS; A REALIZAÇÃO DE REFORMAS INSTITUCIONAIS E O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS INDENIZATÓRIAS ÀS VÍTIMAS. IN: O DESAPARECIMENTO FORÇADO SOB AS LENTES DA CNV: CONTRIBUIÇÕES PARA A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO BRASILEIRA. ANDREA BANDEIRA DE MELLO SCHETTINI, CAROLINA DE CAMPOS MELO. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.MPF.MP.BR/ATUACAO-TEMATICA/CCR2/PUBLICACOES/COLETANEAS-DE-ARTIGOS

[5] “O DESAPARECIMENTO FORÇADO SOB AS LENTES DA CNV: CONTRIBUIÇÕES PARA A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO BRASILEIRA”. ANDREA BANDEIRA DE MELLO SCHETTINI, CAROLINA DE CAMPOS MELO. DISPONÍVEL EM: HTTP://WWW.MPF.MP.BR/ATUACAO-TEMATICA/CCR2/PUBLICACOES/COLETANEAS-DE-ARTIGOS

7 anos atrás

7 anos atrás

Política7 anos atrás

Política7 anos atrás

7 anos atrás

7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrás

Lava Jato7 anos atrás

Educação7 anos atrás

Educação7 anos atrás

#EleNão7 anos atrás

#EleNão7 anos atrás

Política7 anos atrás

Política7 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrás

Eleições Municipais 20168 anos atrás