Conecte-se conosco

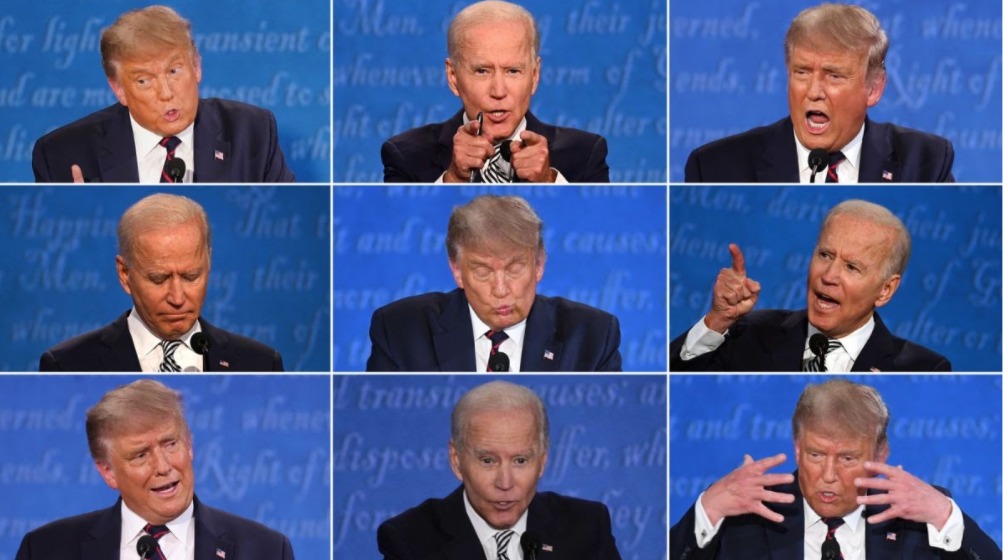

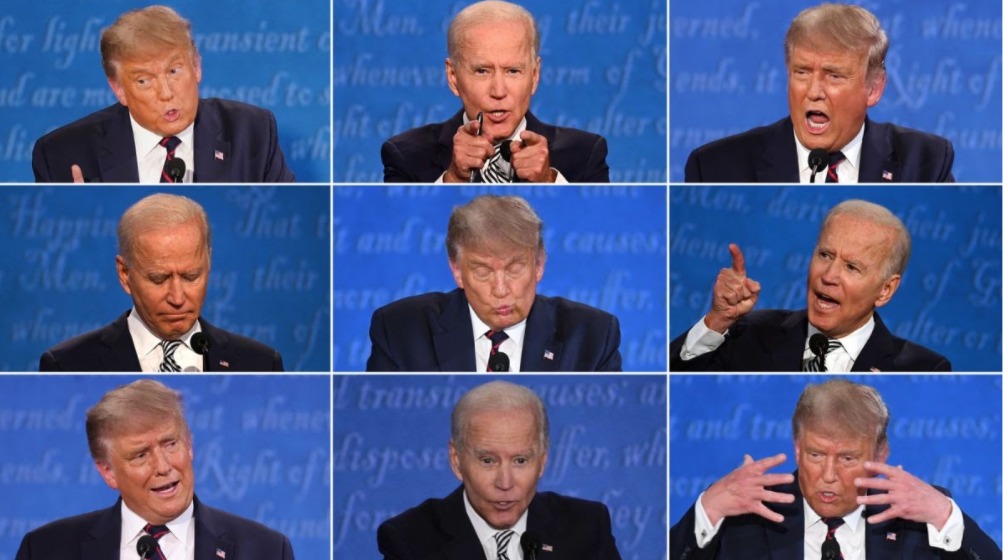

A eleição nos EUA e o destino da democracia na condição atualista

"Eu não entendo, você é o presidente! Você não é como o tio louco de alguém que pode simplesmente retuitar qualquer coisa"

O desafio do crescimento das candidaturas de evangélicos e militares nas eleições no Brasil

Na nova ordem da informação, a cloroquina sai de cena sem que Trump faça qualquer autocrítica. Ela é relegada ao museu dos bagulhos, para usarmos uma...

Confronto entre os candidatos mais destacados da eleição deu mais uma demonstração de como os agitadores podem usar nosso tempo atualista para destruir a democracia

A política da história entre discursos e fantasias autoritárias legadas pelo fracasso do projeto neoliberal