Por Ricardo Melo* Bolsonaro tem cerca de um ano e meio no poder que assaltou à custa de trapaças conhecidas aqui e lá fora. Além do...

Indicado pela cúpula militar, por sugestão dos almirantes do governo, Carlos Alberto Decotelli é oficial da reserva da Marinha, o primeiro ministro negro do governo Bolsonaro...

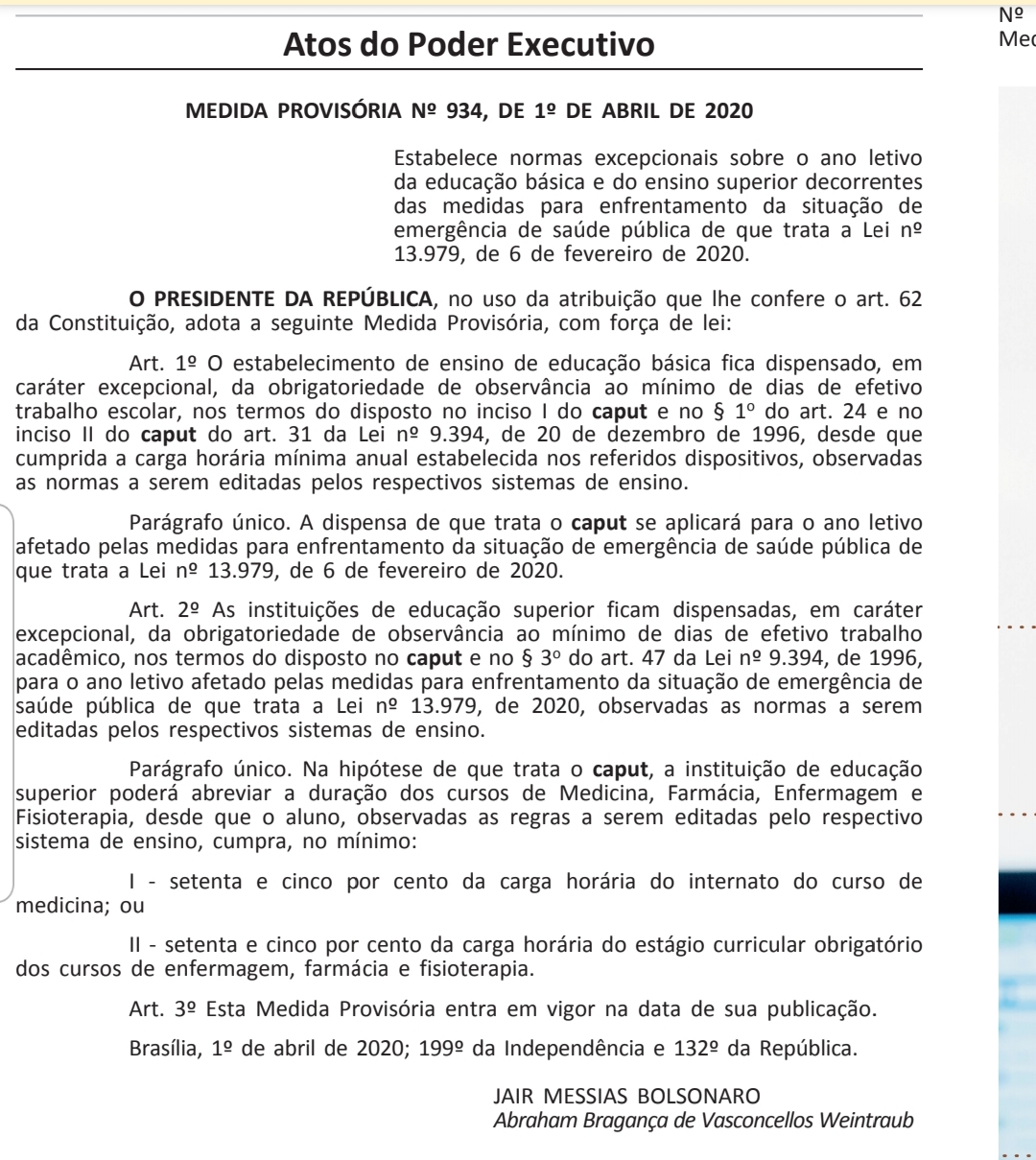

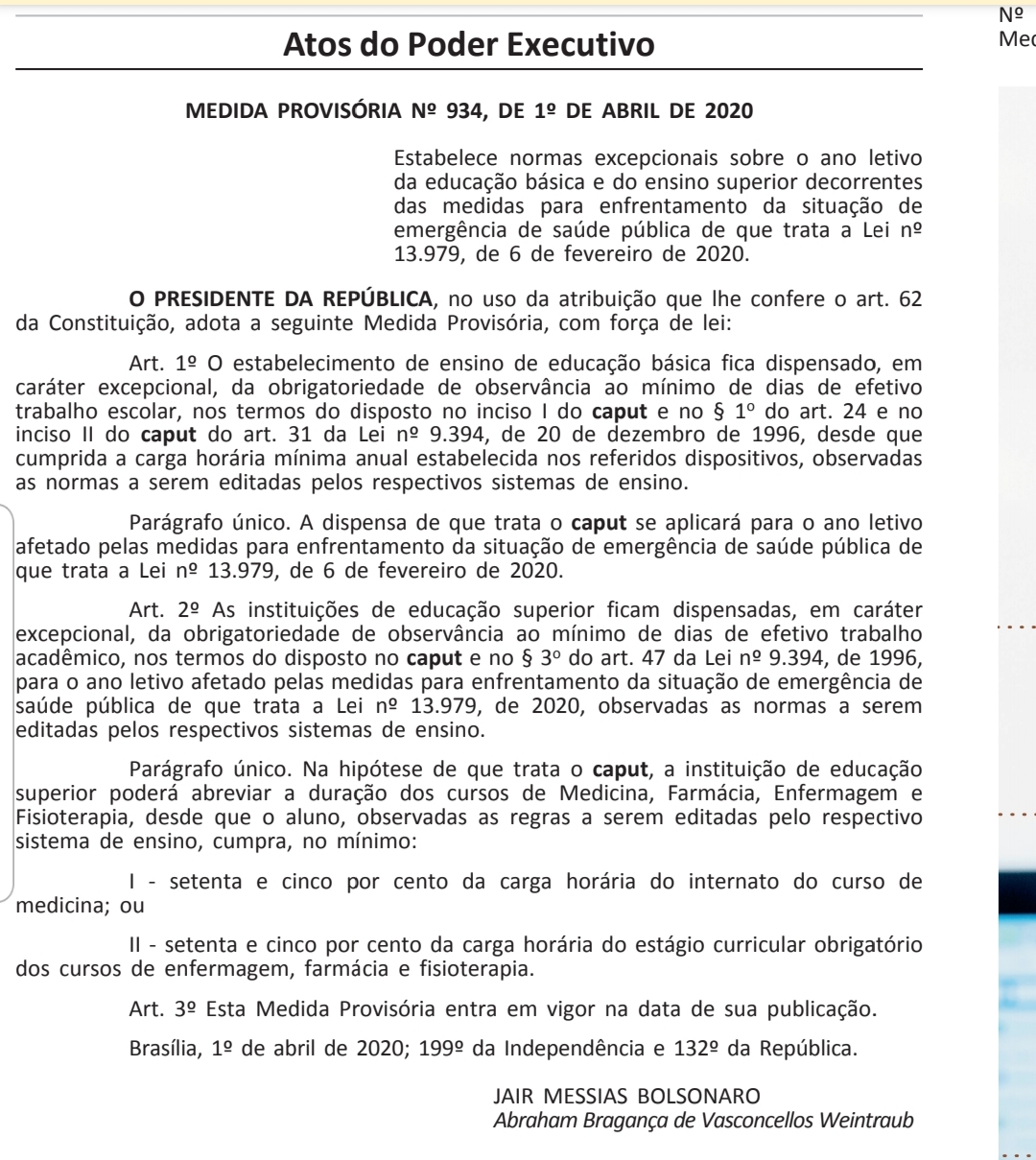

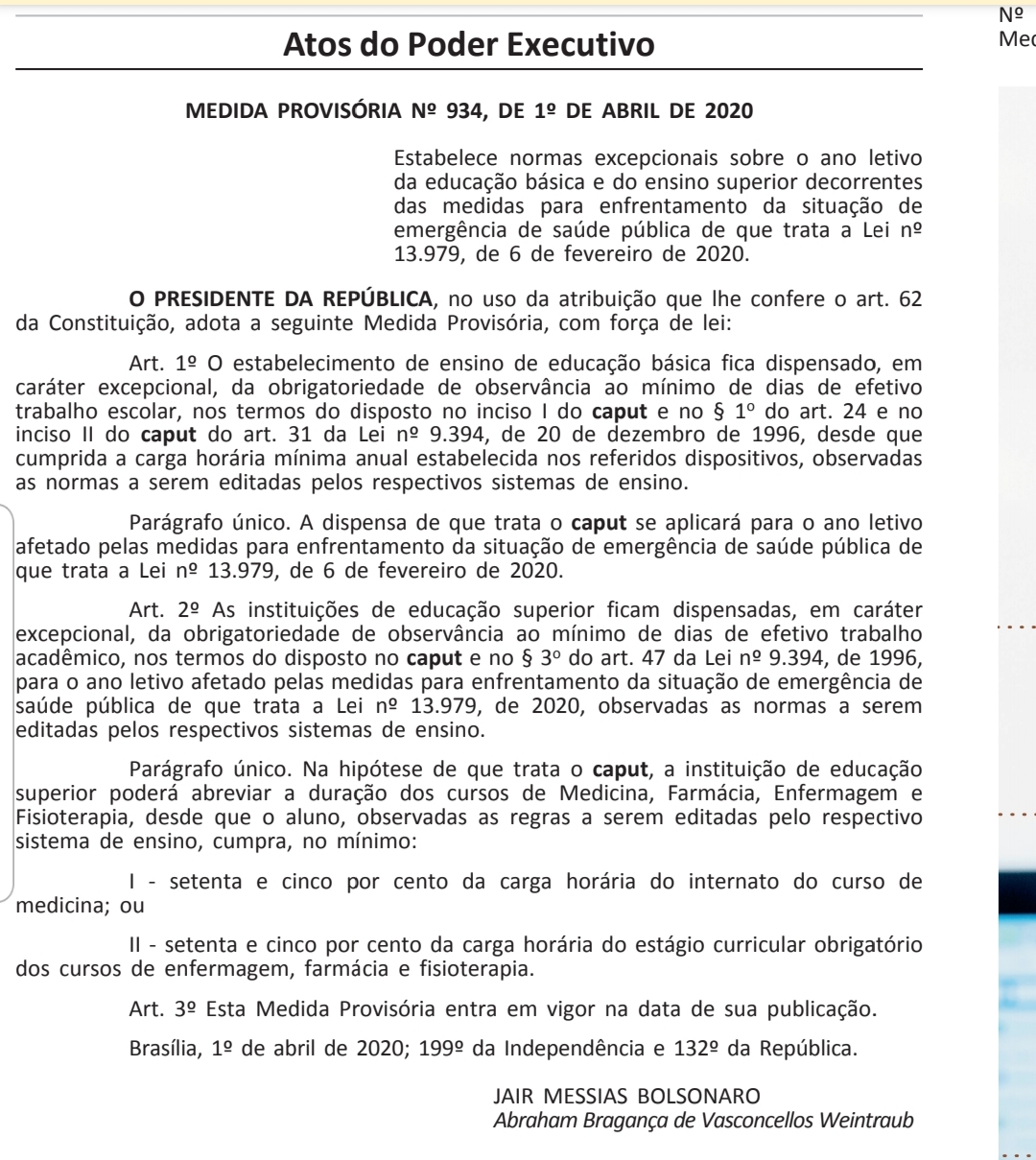

Mais uma vez o Governo Federal edita uma Medida Provisória mal redigida e sem consultar os especialistas no assunto. Agora é a MP 934, de 1º...

Depois de começo de ano conturbado com o ex-ministro Ricardo Vélez à frente do MEC (Ministério da Educação), a chegada do novo ministro, Abraham Weintraub, traz...

Artigo de Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia* “Golpista” é aquele tipo de adjetivo que ninguém quer trazer escrito...

“É ditatorial, mas às favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência.” (Jarbas Passarinho, ministro da Educação do ditador golpista Emílio Garrastazu Médici – ...