A economia da cultura fomentada por artistas e produtores afrobrasileiros fortalece o mercado de trabalho gerando renda e investimentos em várias áreas; turismo, entretenimento, comunicação, gastronomia,...

Construção imagética da violência produz narrativas que podem reduzir povo preto às violências sofridas

Por Eliane Brum, em texto originalmente publicado no El País Brasil Fotos: Sílvia Guimarães / Arquivo Pessoal Três mulheres vivem um horror para o qual será...

Em um lado da Esplanada dos Ministérios, um ato em defesa da democracia, contra o racismo e o fascismo. No outro, a marcha do ódio e...

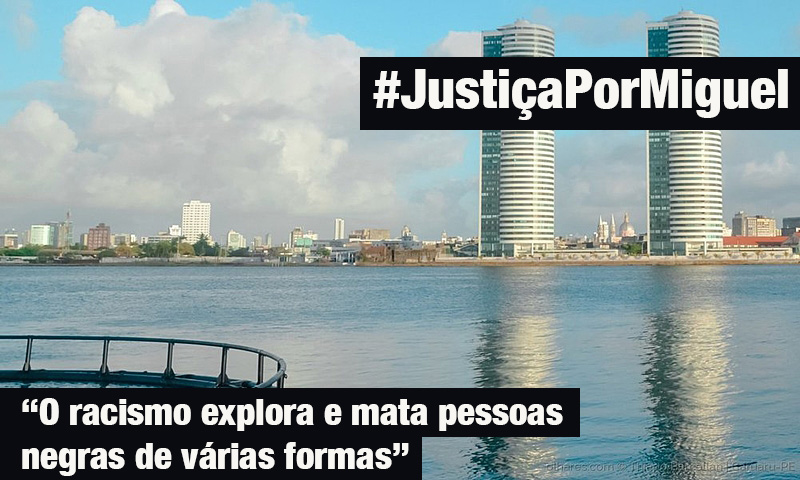

por Coletivo Pão e Tinta Para marcar uma semana do indiciamento de Sarí Gaspar Corte Real na morte de Miguel Otávio, 5 anos, um grupo de...

https://www.youtube.com/watch?v=sMvyTtB070M Se nesse momento a história da trágica morte do menino negro, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, filho da empregada doméstica, Mirtes Renata...