A votação do Fundeb na Câmara dos Deputados traz uma boa e uma má notícia

ARTIGO Camille Cristina, mestranda em História pela UERJ/FFP, e Daniel Pinha, professor do Departamento de História da UERJ Na semana passada, o técnico Renê Simões defendeu...

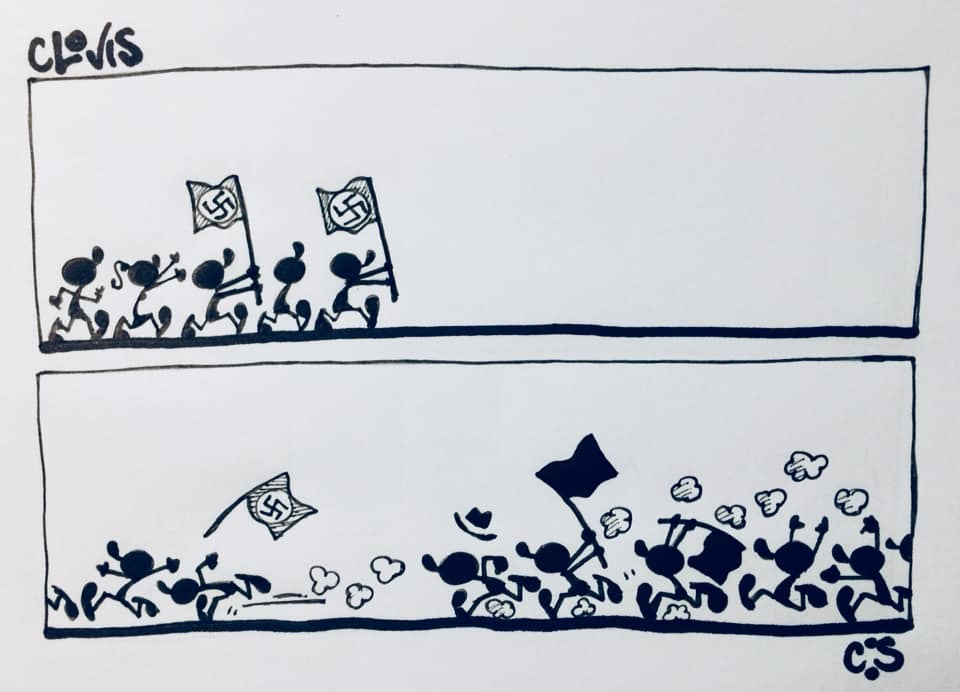

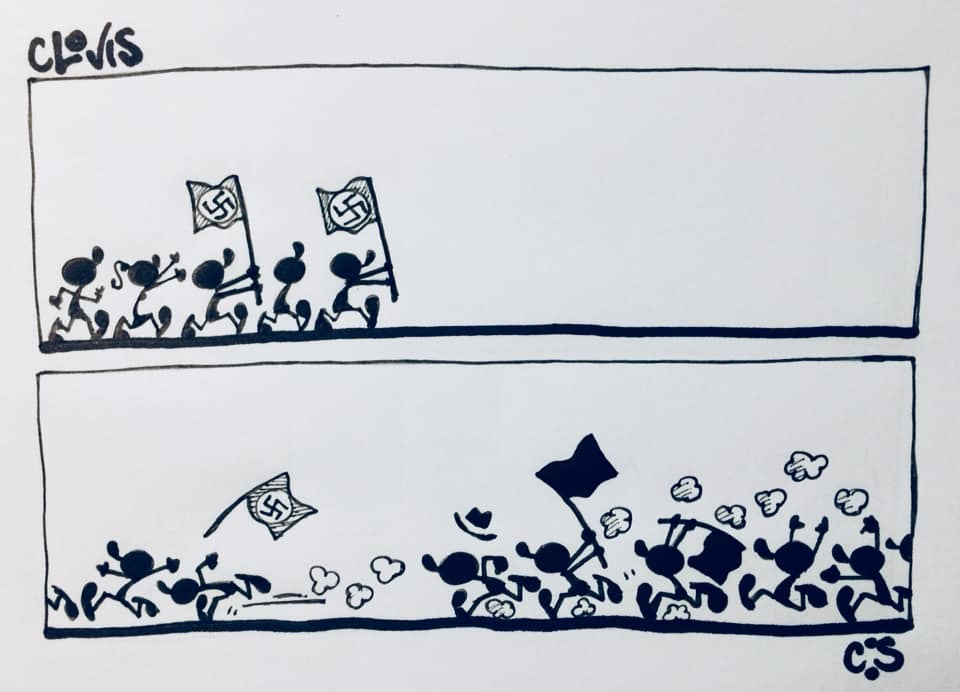

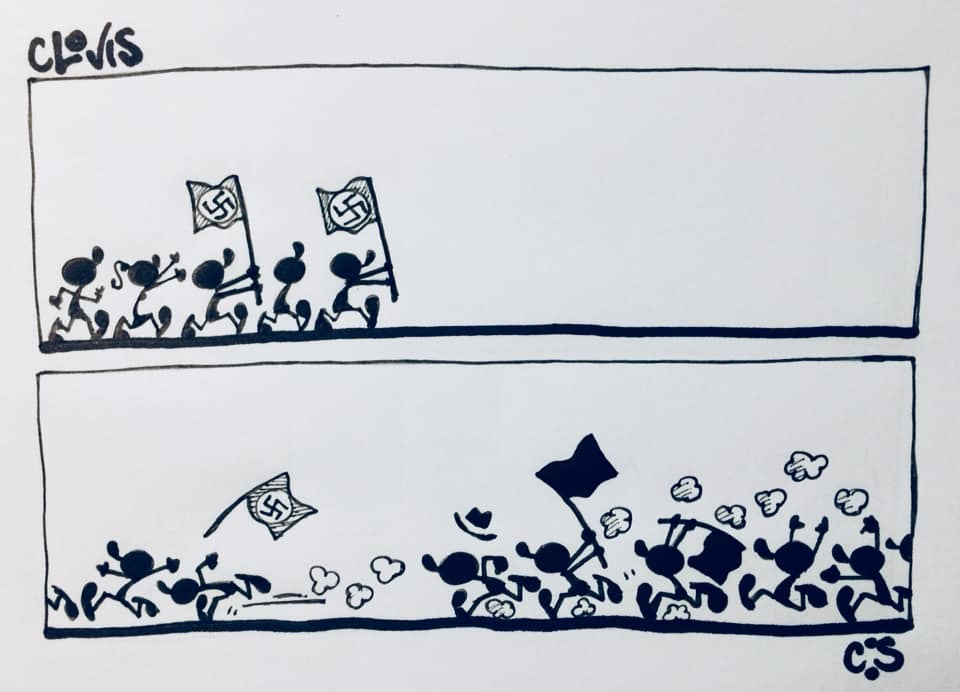

ARTIGO Abner F. Sótenos, doutorando da University California San Diego, e Daniel Pinha, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro George Floyd...

ARTIGO Daniel Pinha, professor do Departamento de História da UERJ. E é 70% Trata-se de um excelente desafio para as esquerdas repensarem seus desafios, no interior...

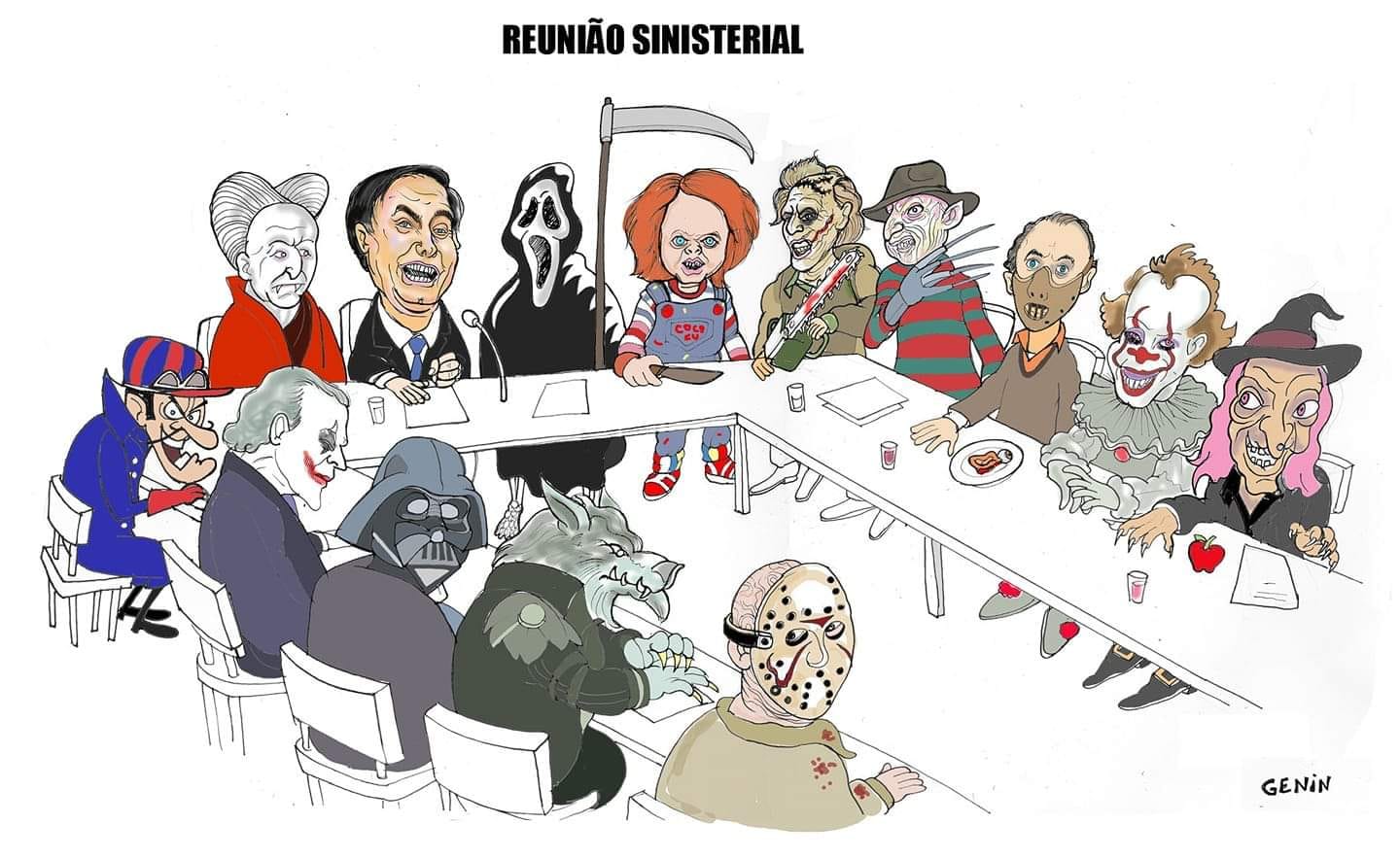

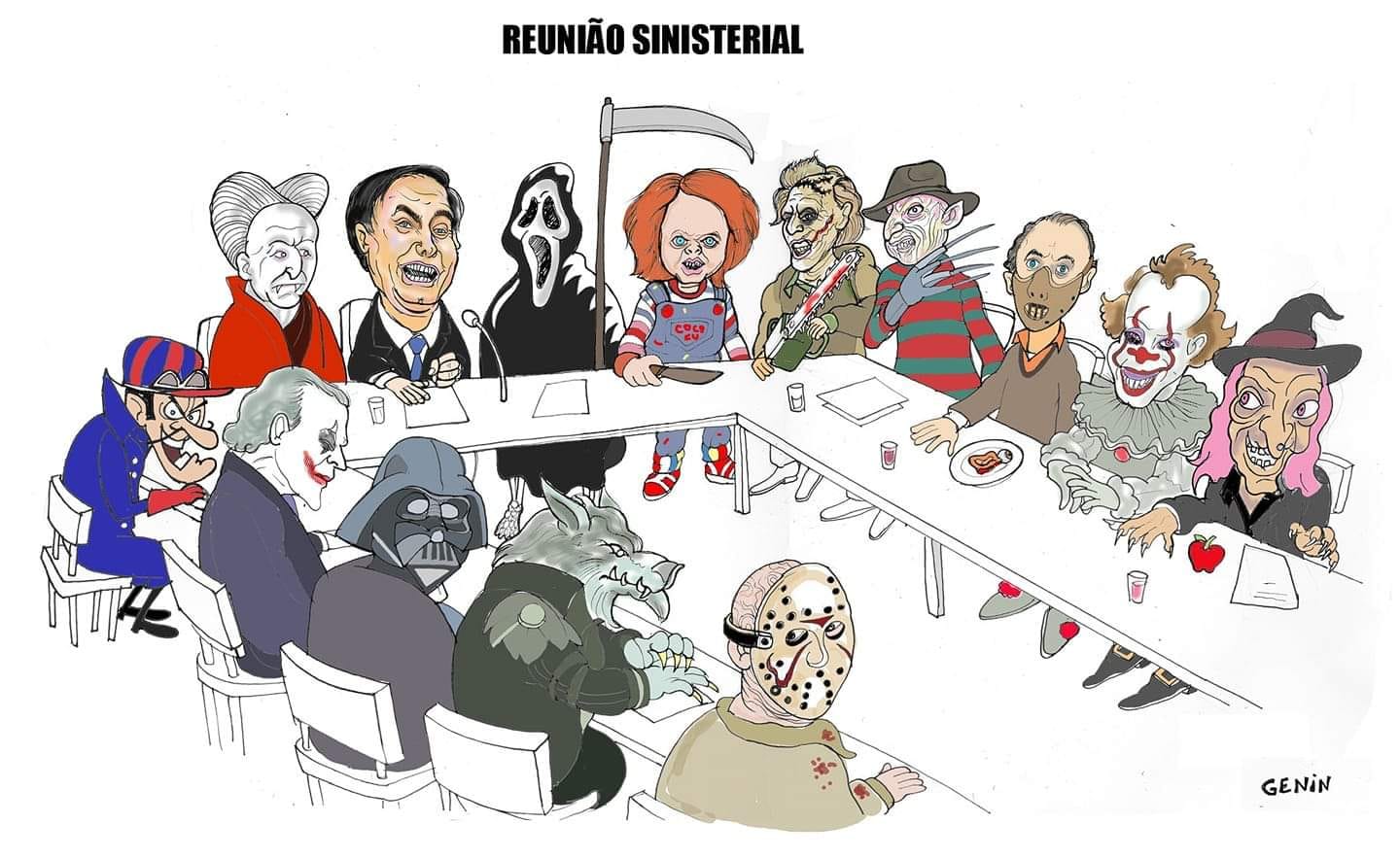

ARTIGO Daniel Pinha, professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) A divulgação do vídeo da reunião ministerial de...

ARTIGO Daniel Pinha, professor do Departamento de História da UERJ A última pesquisa de opinião realizada pela CNT/ MDA sobre o governo Bolsonaro indicou um crescimento...