Comunidade formada por 850 indígenas e crioulos recebeu prazo do Exército para deixar o local até dia 28 de outubro

Falta de políticas públicas, aumento do desemprego e preconceito também contribuem para o aumento da violência em Pacaraima

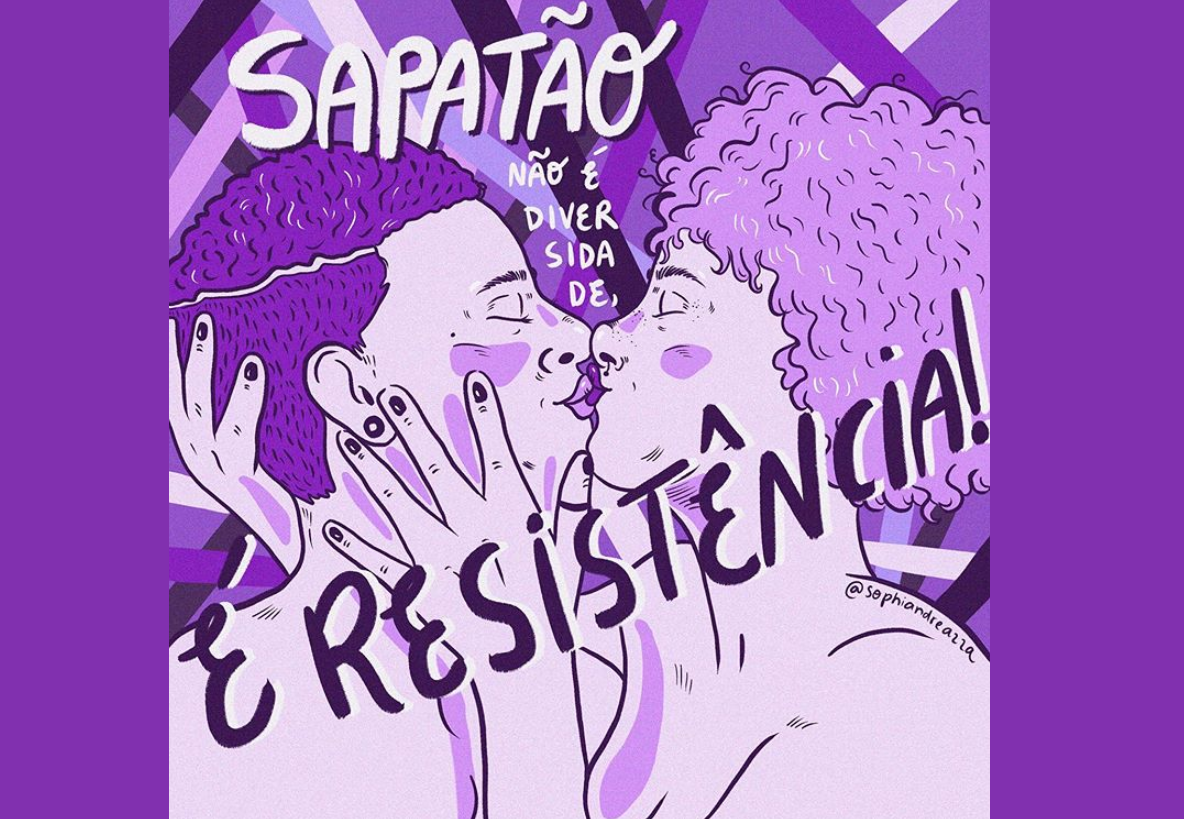

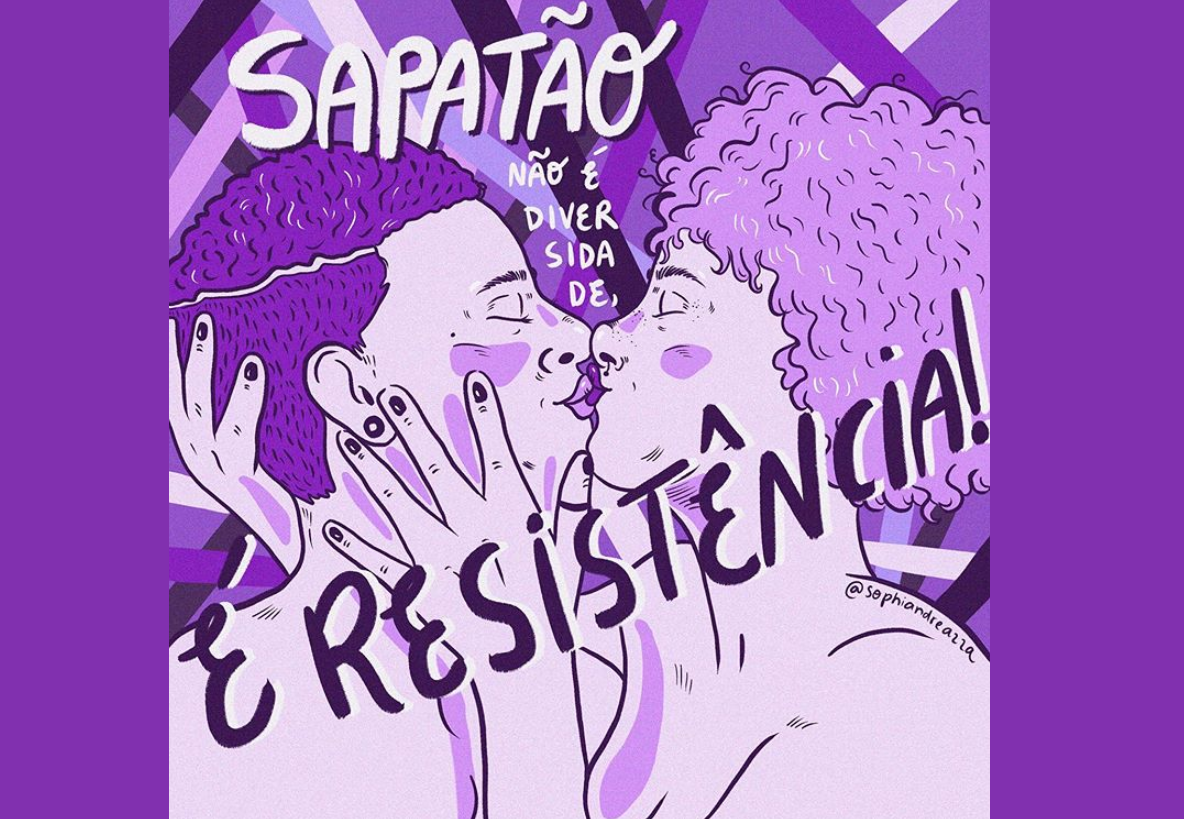

Quatro mulheres lésbicas relatam experiências de discriminação e preconceito no exercício de suas profissões

Um áudio da Chefa da Divisão de Educação Escolar Indígena, Gleide de Almeida Ribeiro, enviado em abril em um grupo pelo Whatsapp, colocou em pânico professores indígenas...

O aeroporto de Boa Vista recebe voos em apenas dois horários, durante a madrugada ou ao meio-dia. Enquanto em São Paulo o voo partia em uma...

Por conta da pandemia do coronavírus, o ato em solidariedade ao povo venezuelano organizado pelos Comitês General Abreu e Lima, de Brasília, Cabano Bolivariano, do Pará,...