Parece que agora o presidente Jair Bolsonaro começa a fazer o movimento de descolamento do bolsonarismo, abandonando a agenda da ruptura disruptiva e adotando a estratégia...

Reabilitar os direitos políticos e a reputação de Lula seria a única forma possível de confrontar, ao mesmo tempo, o lava-jatismo e o bolsonarismo

ARTIGO Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia Não é nenhuma novidade ver profissionais do Direito ocupando posição de...

ARTIGO Ângela Carrato, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG Depois de embalar o sonho das “pessoas de bem”, que vestiram verde...

ARTIGO Rodrigo Perez Oliveira, professor de Teoria da História na Universidade Federal da Bahia (UFBA) Os infectologistas nunca estiveram tão na moda. Vinte e quatro...

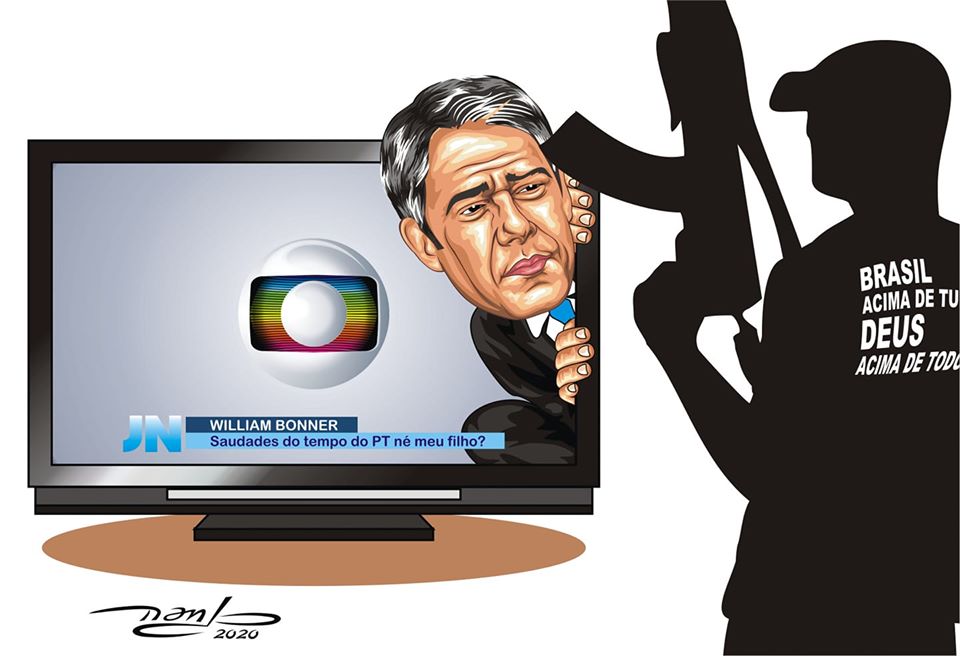

Ângela Carrato, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG Por falta de segurança para realizarem seu trabalho, os repórteres das TVs Globo...