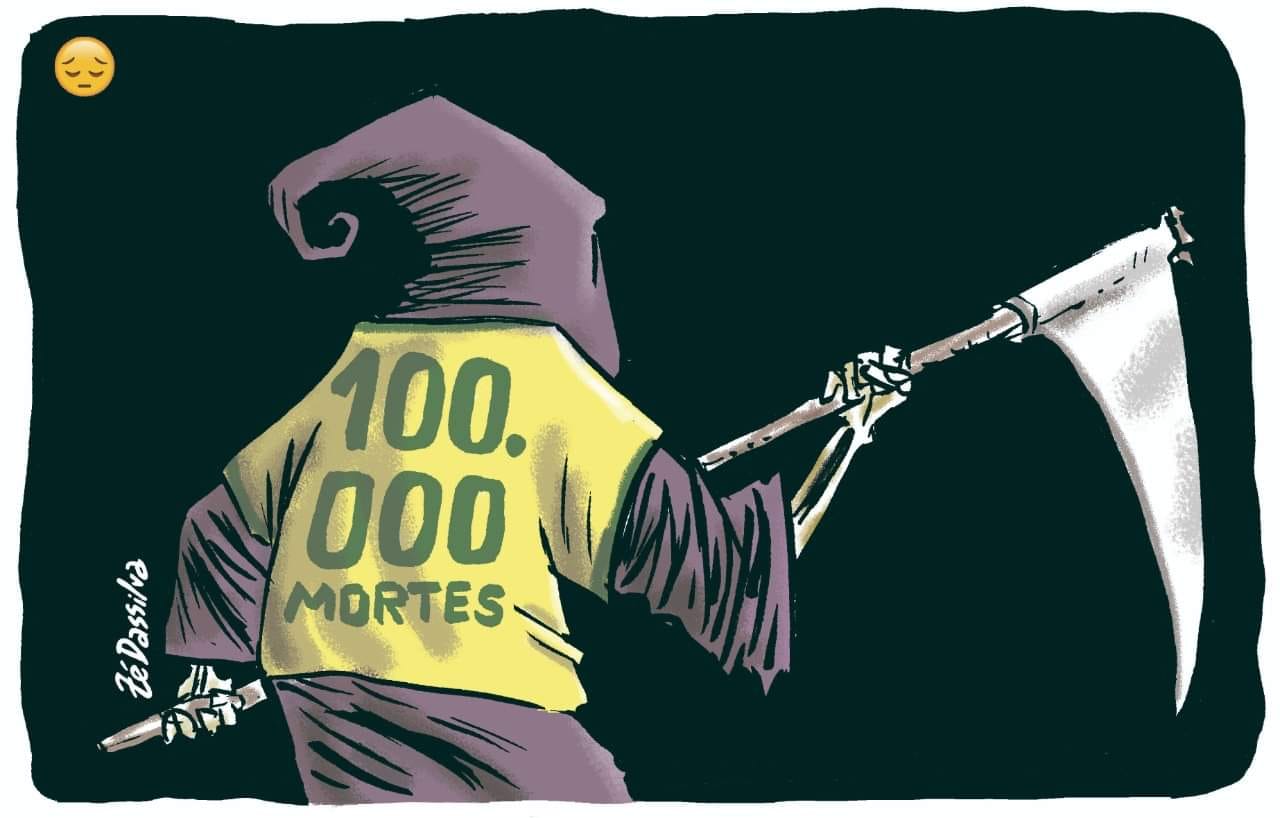

Quanto mais mortos, mais distantes ficamos da realidade material traduzível pela quantificação

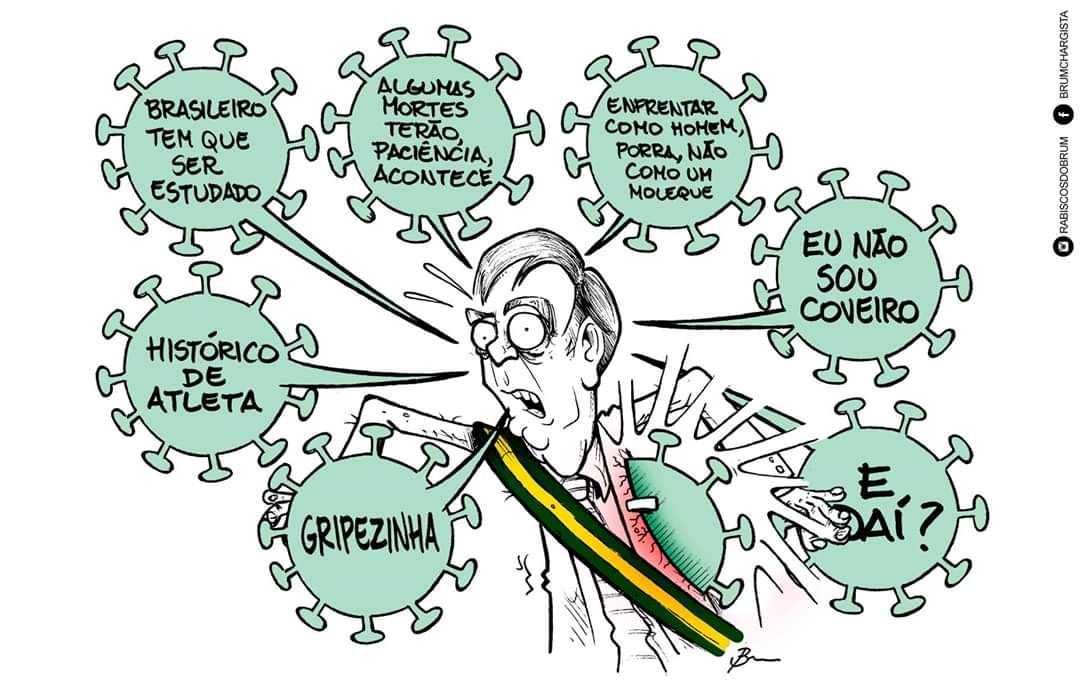

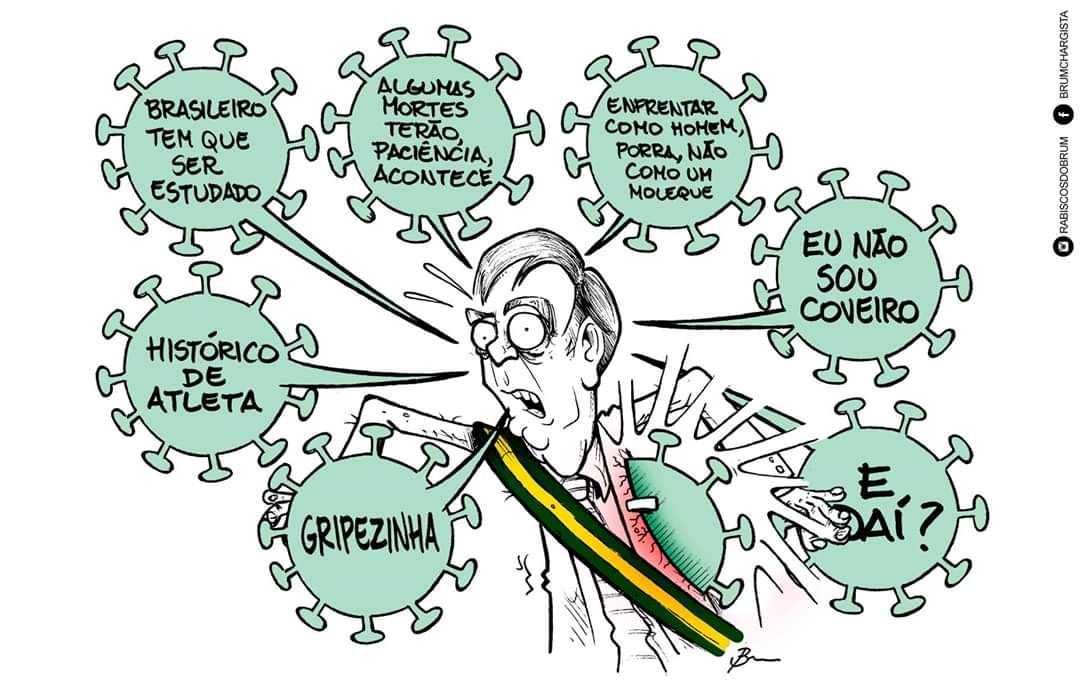

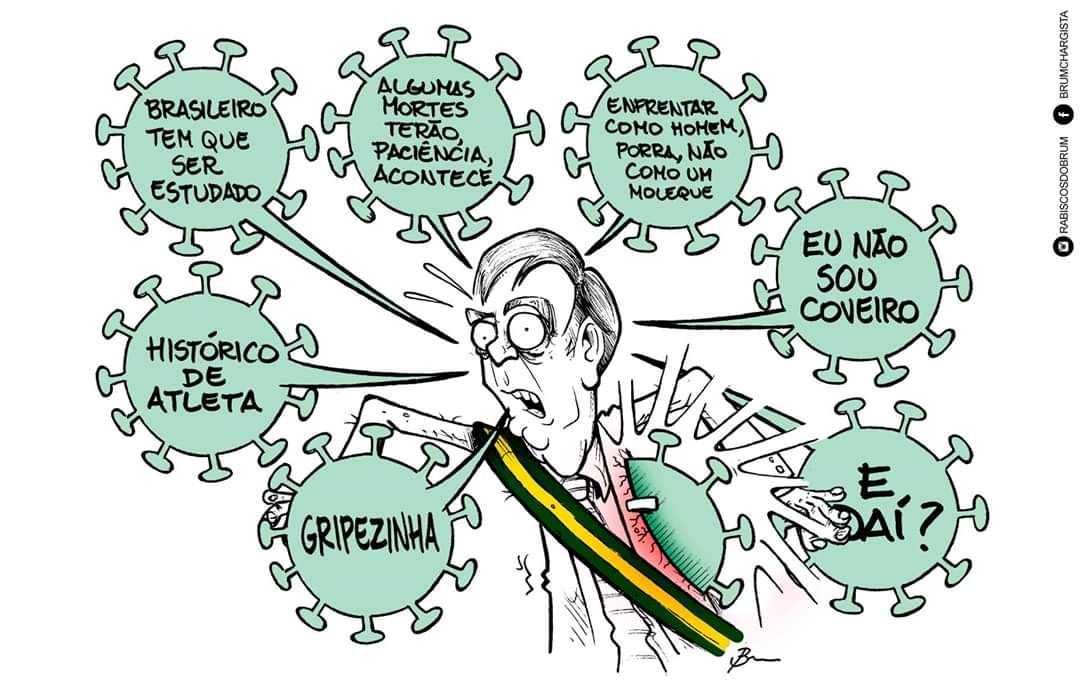

O governo de Bolsonaro escolheu a estratégia científica eticamente repulsiva em relação à pandemia. Foi coerente com sua própria essência. Não podemos negar

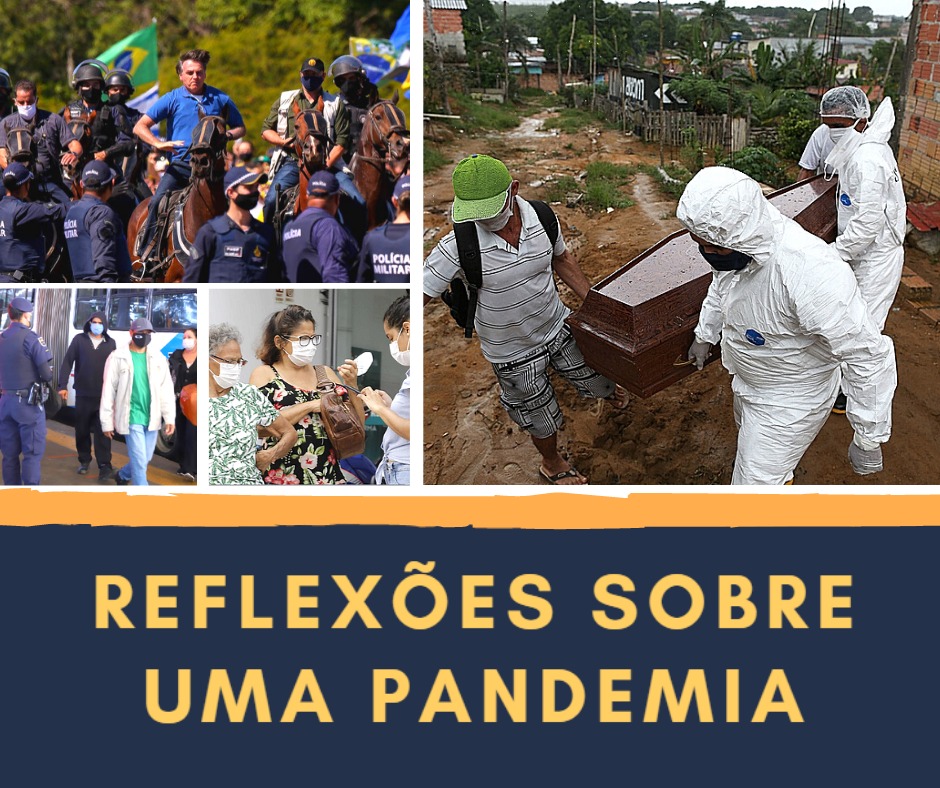

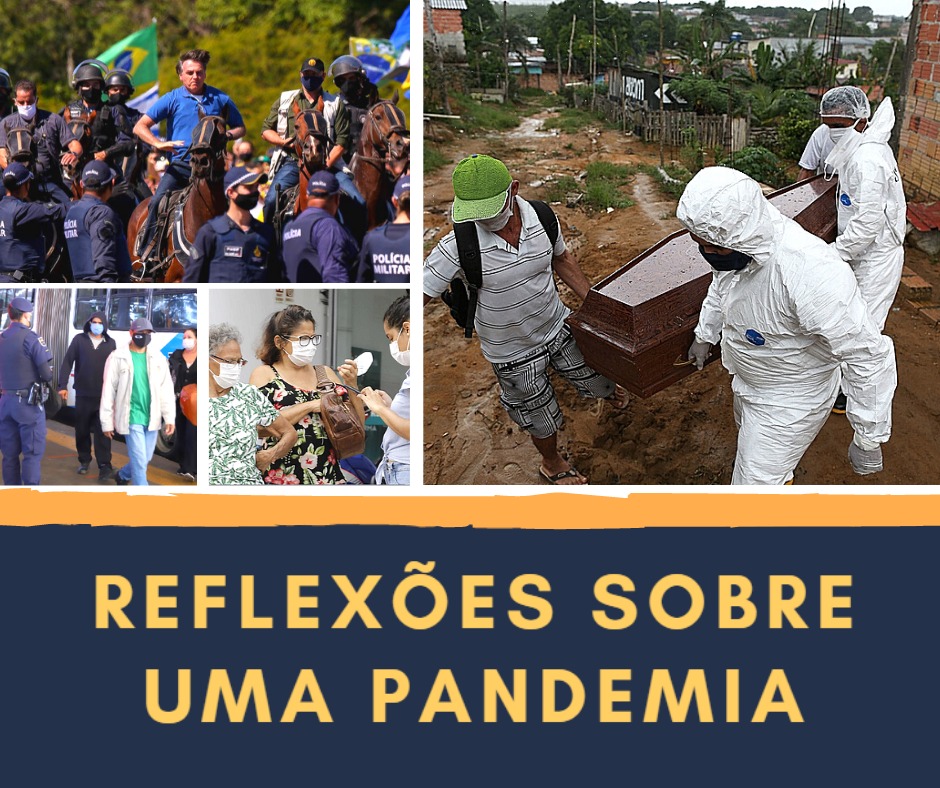

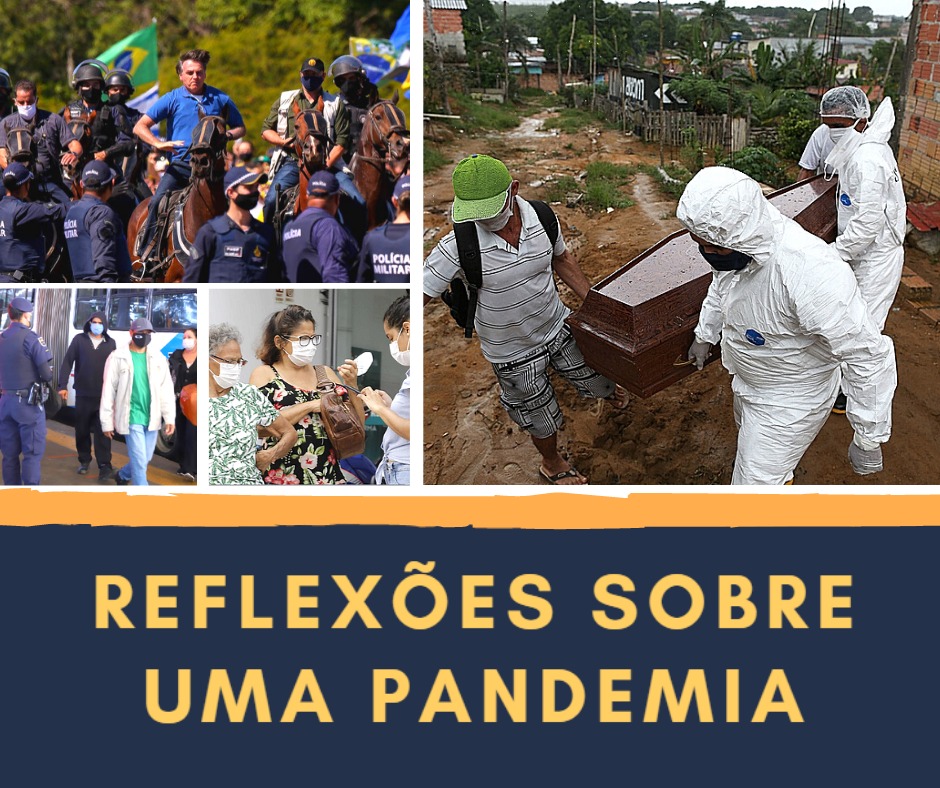

Uma inquietação profunda de mulheres filósofas em relação ao momento pelo qual a humanidade passa deu origem à publicação de Reflexões sobre uma pandemia. Em formato...

Por João Torrecillas Sartori, médico no SUS, psicanalista e doutorando em Ciência Política Nos últimos dias, em meio à Pandemia da COVID-19, uma atitude negacionista...

Uma docente da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), integrante do recém-nascido Docentes Pela Liberdade (DPL), causou um verdadeiro “climão” num debate sobre aquecimento global realizado...