Texto de Míriam Santini de Abreu, Paula Guimarães, Priscila dos Anjos e Fábio Bispo. A reportagem “Epidemia de execuções: PM catarinense mata 85% mais no isolamento...

Há poucos anos, dentro de uma academia de ginástica no Jardim Botânico, uma colega de alongamento estava esfuziante junto com as amigas, comentando o champagne, o...

Em seu último jogo do Campeonato Brasileiro de 2019, contra o Fluminense, na Arena Corinthians, em Itaquera, o Corinthians entrará em campo com um irmão e...

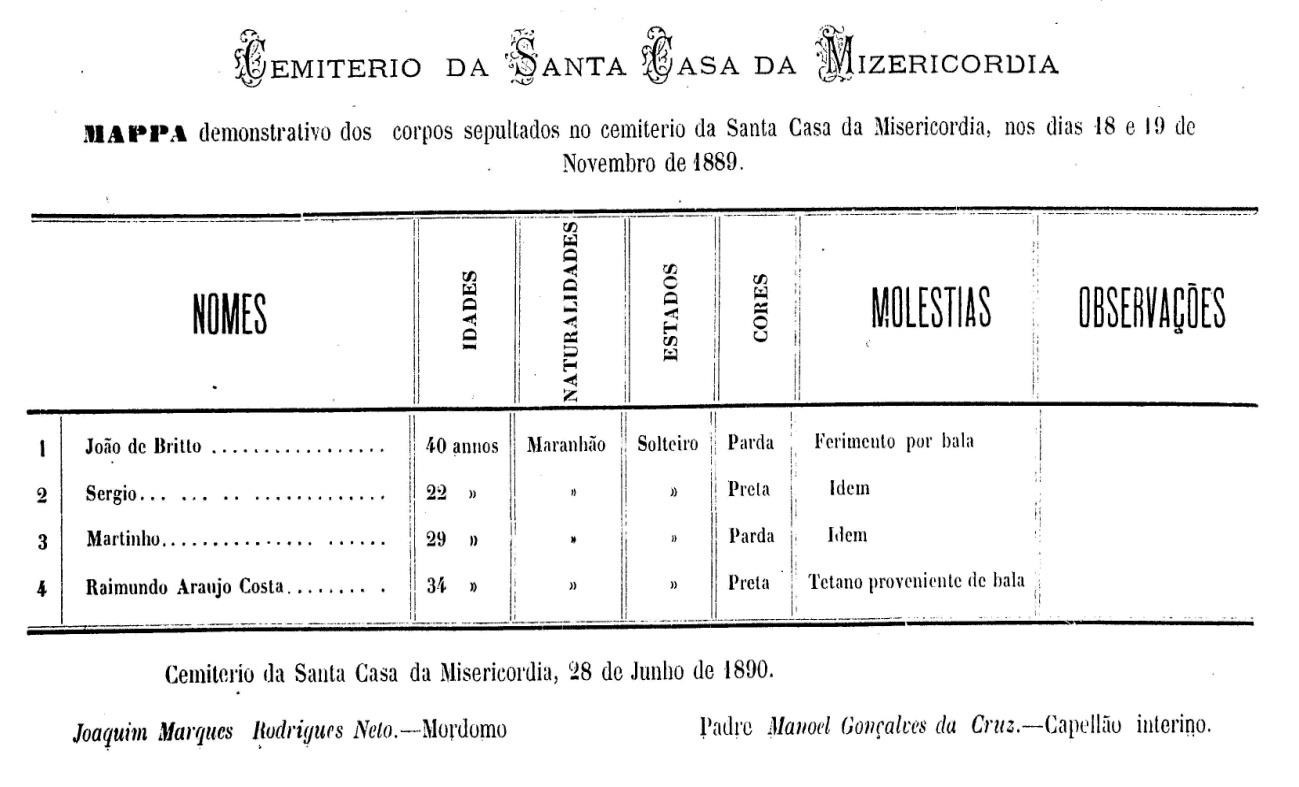

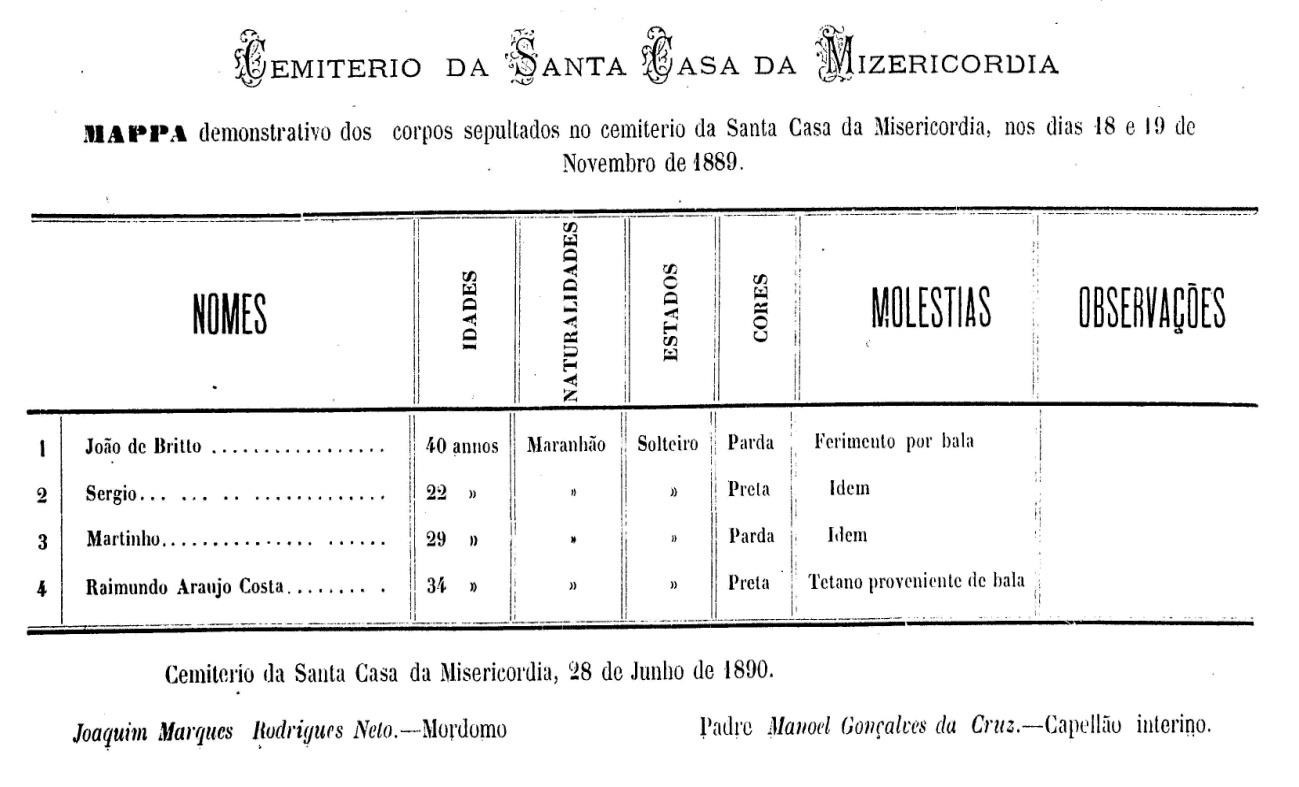

Por Matheus Gato, doutor em sociologia pela USP e membro do Núcleo Afro/Cebrap, que realiza pós-doutorado com bolsa de pesquisa concedida pela Fapesp. Uma história...

Por Rodrigo Veloso*, especial para os Jornalistas Livres Mais de 30 mil palestinos saíram às ruas de Gaza, hoje, para participar da “Marcha do Retorno”, que...

João (nome fictício utilizado para preservar o entrevistado), era usuário e também vendia maconha. Tinha 21 anos e trabalhava como office boy quando, em 2007, foi...