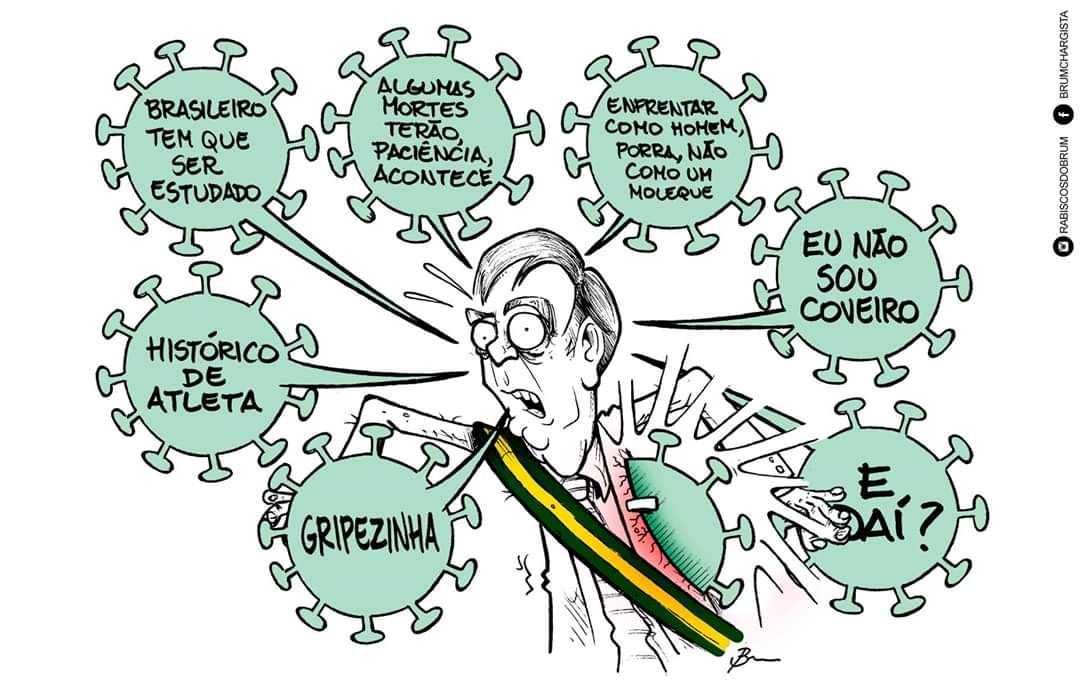

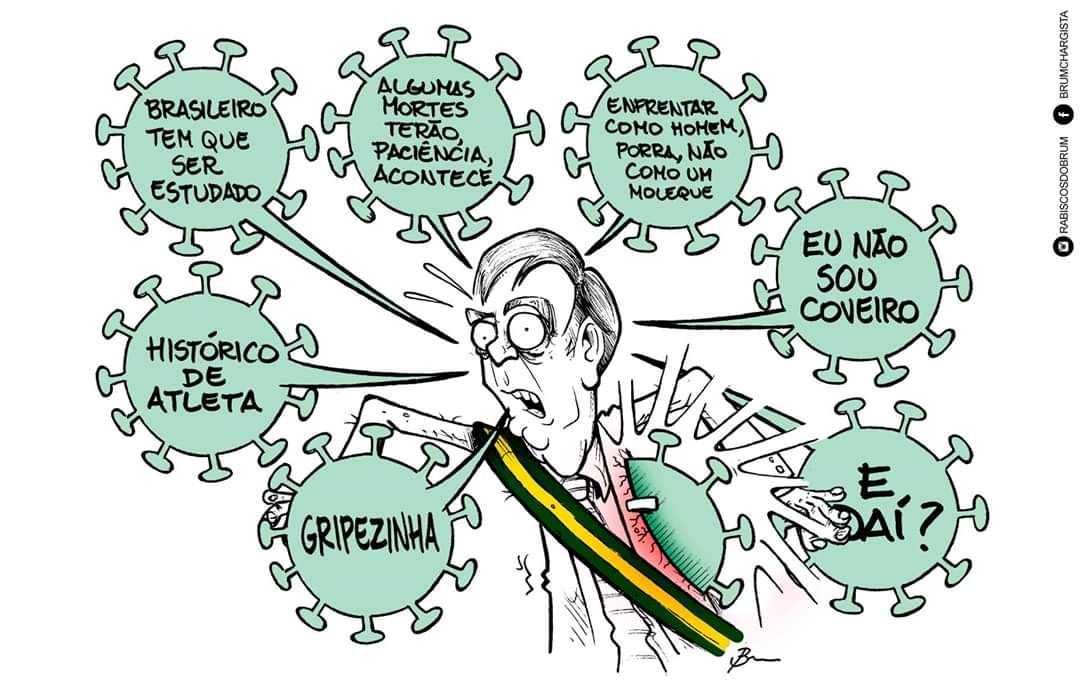

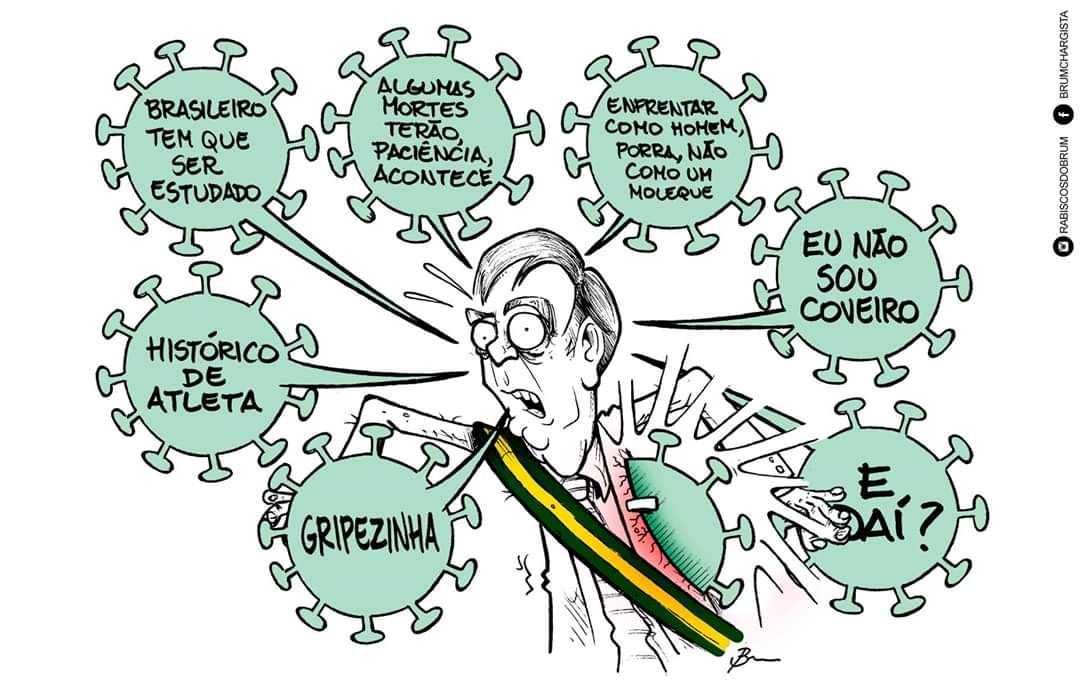

O governo de Bolsonaro escolheu a estratégia científica eticamente repulsiva em relação à pandemia. Foi coerente com sua própria essência. Não podemos negar

Texto de Míriam Santini de Abreu, Paula Guimarães, Priscila dos Anjos e Fábio Bispo. A reportagem “Epidemia de execuções: PM catarinense mata 85% mais no isolamento...

A pandemia da Covid-19 já ceifou quase 60 mil vidas no Brasil. E entre as populações mais vulneráveis estão os povos indígenas. Depois de resistirem bravamente...

Os povos indígenas do Brasil inteiro, que têm sido alvo de genocídio há 520 anos, vêm assistindo a uma ofensiva cada vez mais veloz contra suas...

Por Eliane Brum, em texto originalmente publicado no El País Brasil Fotos: Sílvia Guimarães / Arquivo Pessoal Três mulheres vivem um horror para o qual será...

Por Diane Valdez, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, militante do Movimento de Meninos(as) de Rua e Comitê de Direitos Humanos Dom...