Por Bruno Falci e Clara Luiza Domingos, do Jornalistas Livres O Jornalistas Livres estreou o Boletim Semanal da Venezuela com o objetivo de informar ao público...

por Antonio Scurati (Ilustração de Bacellar e fotos de Sato do Brasil) Como posso convencer a minha mulher de que, enquanto olho pela janela, estou a...

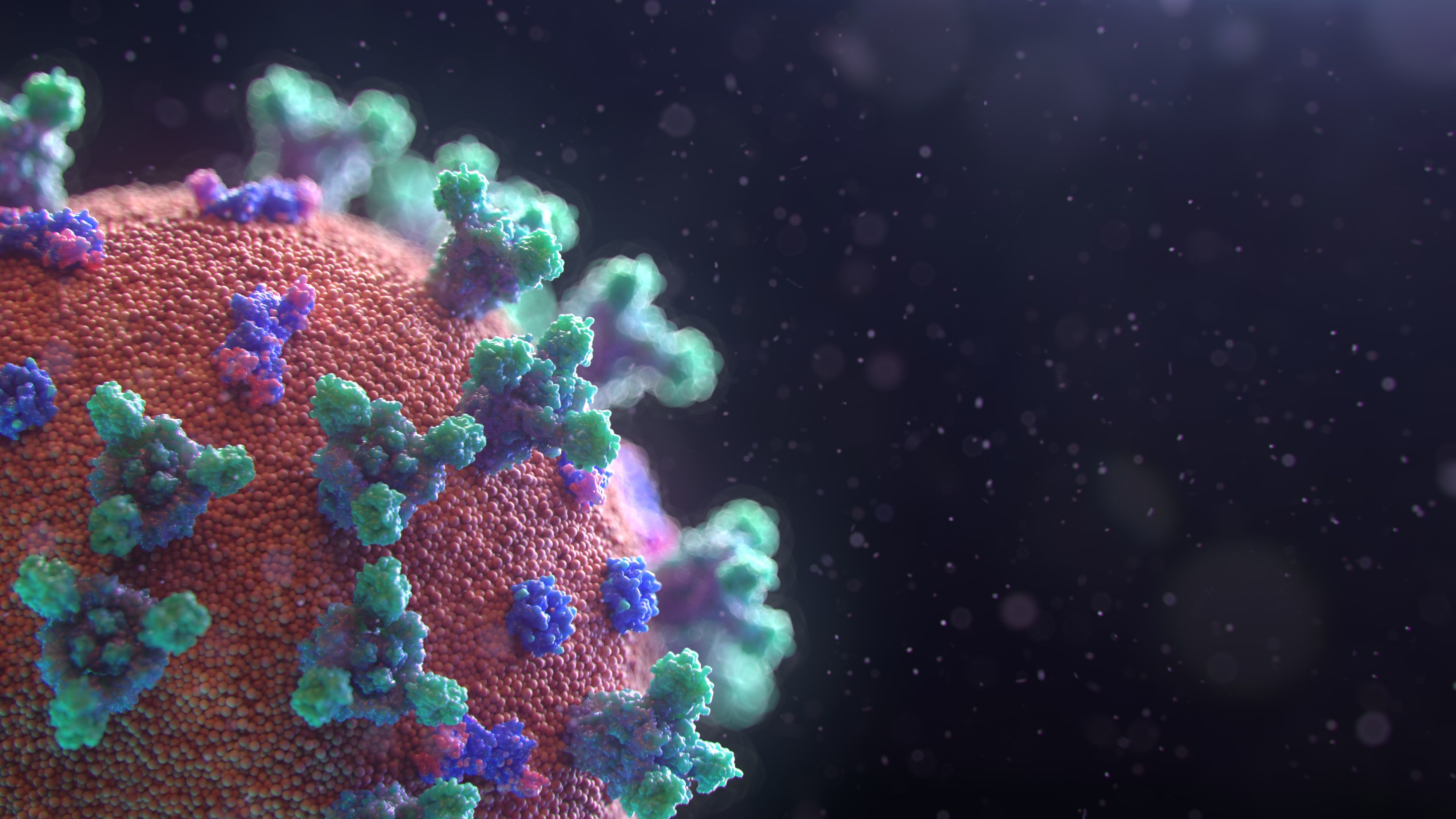

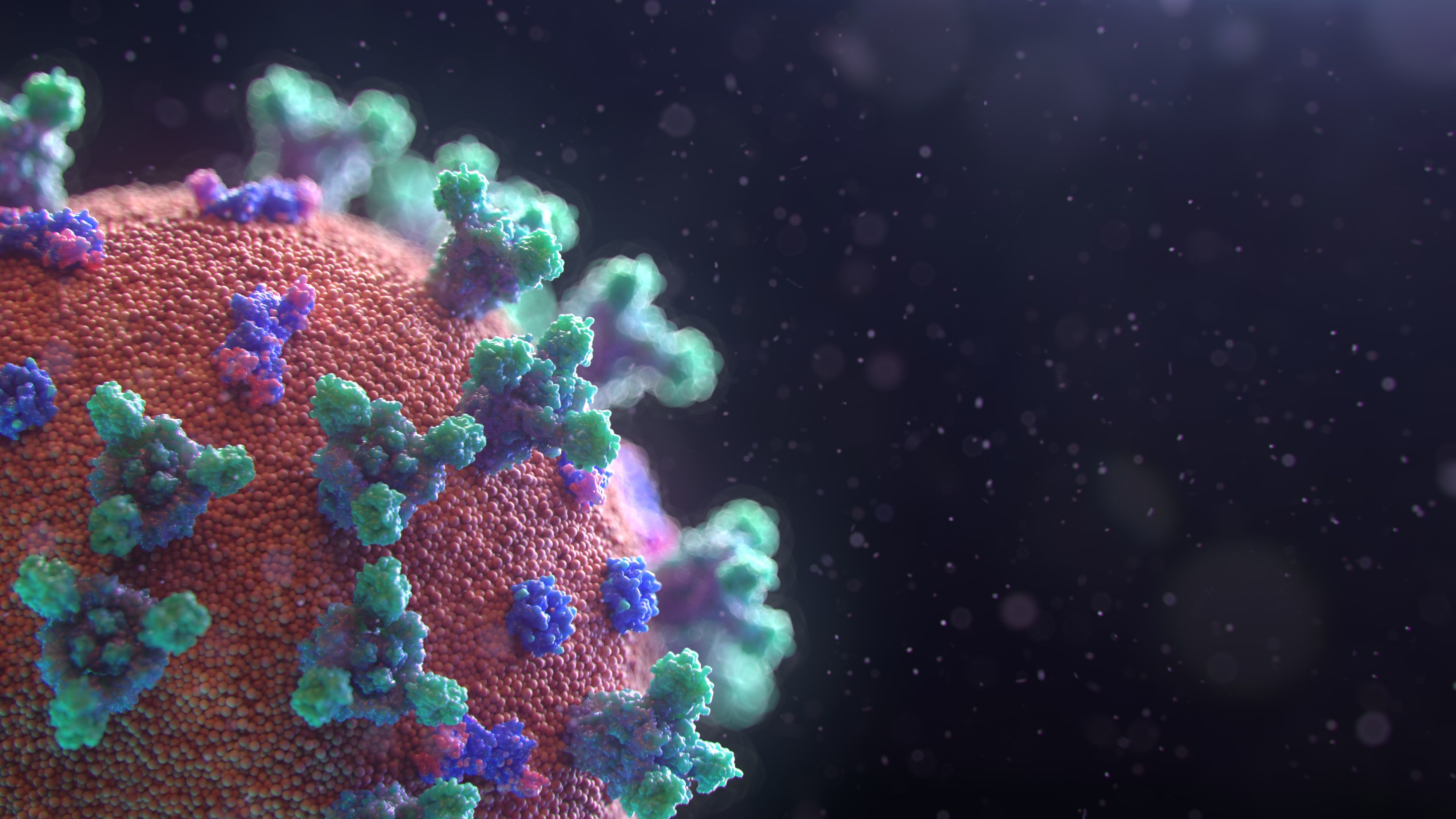

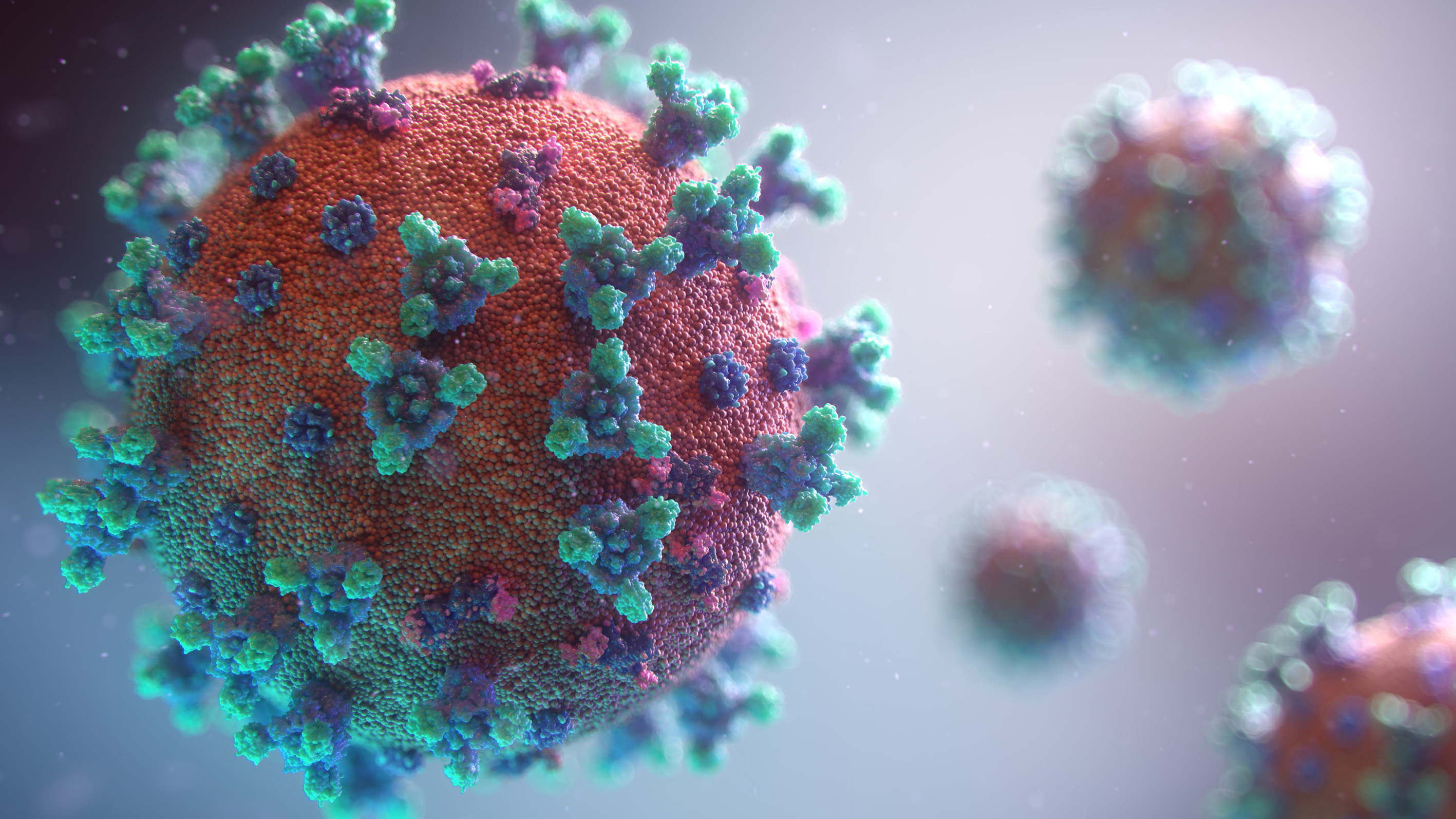

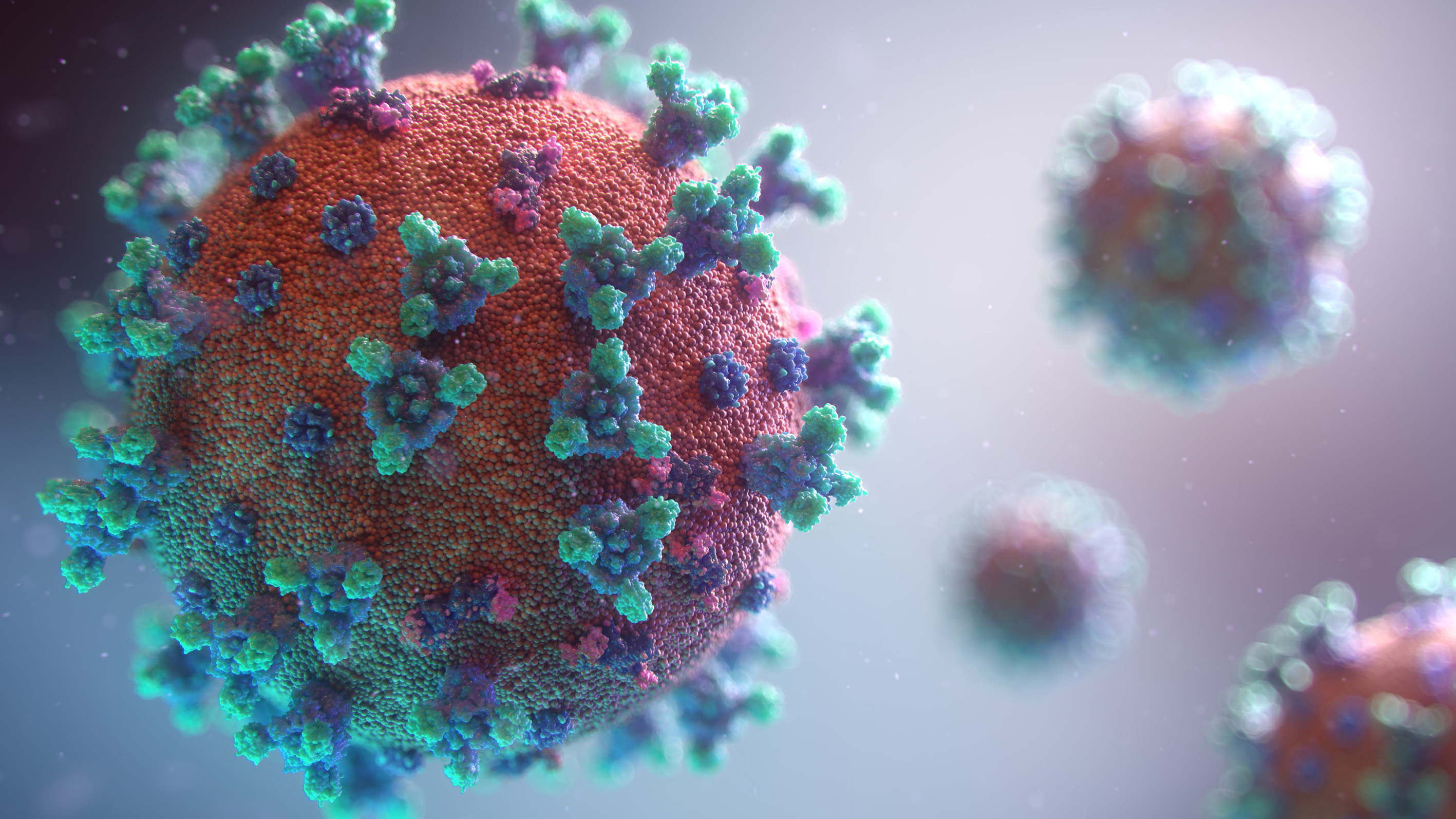

O medo e a desolação no Brasil e no mundo aumentam com a intensidade do espraiamento viral. Ainda que, infelizmente, muitos brasileiros não tenham se apercebido...

Entrevista de Claudia Korol a pesquisadora Silvia Ribeiro publicada no jornal argentino Pagina 12 em 03 de abril de 2020 Tradução Leila Monségur Silvia Ribeiro, pesquisadora...

A pandemia traz consigo uma mutação não apenas biológica, mas societal. Se Michel Foucault tivesse sobrevivido ao flagelo da aids e resistido até a invenção da...

Os Estados Unidos registraram ontem (01/04) 884 mortes pela covid-19 em 24 horas, um recorde no país, segundo contagem divulgada pela Universidade Johns Hopkins. O forte...