Por Coletivo Passarinho, direto de Buenos Aires, especial para os Jornalistas Livres Mais de 600 imigrantes participaram, na tarde desta quinta-feira (30/03), da Greve Geral...

As celebrações na cidade começam um pouco antes das brasileiras: elas iniciaram na quarta-feira (22/02) com a tradicional “Queima do Mau Humor”, uma sátira interpretada por...

Por Raquel Wandelli, de Havana, Cuba, especial para os Jornalistas Livres Exceto a imponente beleza marítima e arquitetônica da fortaleza erguida na entrada da Baía de...

Olá, caro leitor. Prazer em tê-lo por aqui. Meu nome é Caio Coletti, e eu acredito no cinema. Não tenho o costume de me apresentar assim...

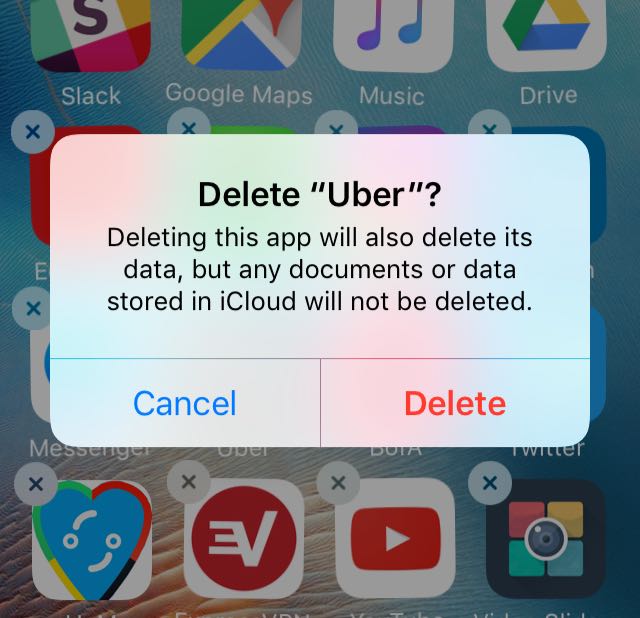

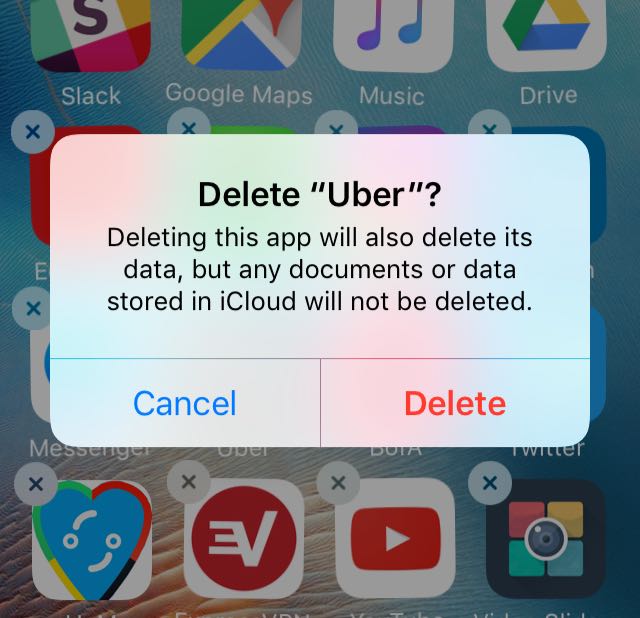

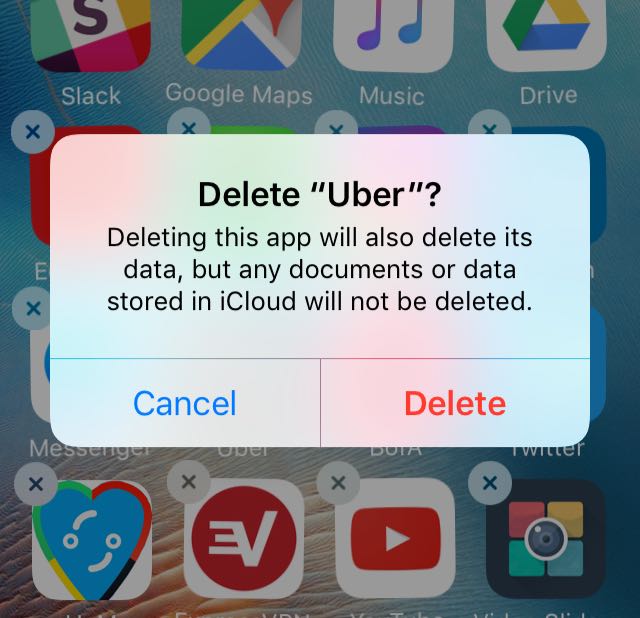

Essa é a hashtag que está bombando nas redes sociais nesse domingo (29) nos Estados Unidos. Centenas de pessoas, no Facebook e no Twitter, mostram as...

Por Ben Norton / AlterNet Centenas de refugiados judeus foram rejeitados pelo governo dos EUA às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Muitos viriam a perecer nos...