Por Douglas Belchior, publicado em Negro Belchior Em nota, o Diretório Central dos Estudantes da Unicamp detalha a perseguição racista que o estudante Guilherme Montenegro tem sofrido...

Por Taina Aparecida Silva Santos, publicado em Negro Belchior. Falar sobre o atual panorama da luta por cotas nas universidades estaduais paulistas, em particular na Unicamp,...

“E o Mandela, daqui a aproximadamente uma hora, renascerá de novo”. Essa foi a constatação de Eunice, uma das coordenadoras da Ocupação Nelson Mandela, em Campinas,...

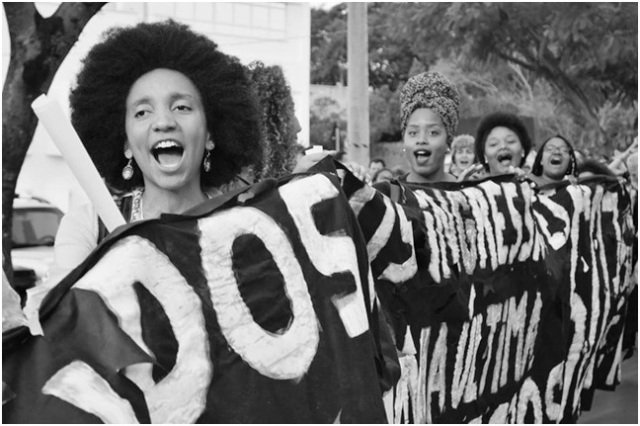

No dia 25 de março, sábado, aconteceu na cidade de Bauru – SP a Marcha das Mulheres com o lema “Nenhuma a Menos!”. Mulheres foram às...

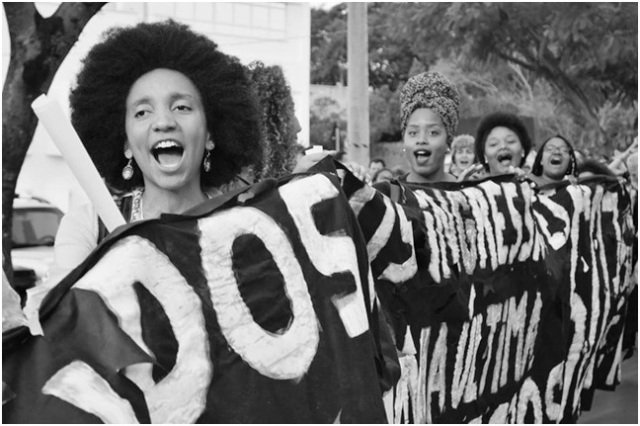

Campinas (SP) foi às ruas no 8 de março, dia internacional da luta feminina, manifestar contra a reforma da previdência, o machismo e por mais direitos...

Por Ana Carolina Haddad, especial para os Jornalistas Livres. Moradores da ocupação Mandela, localizada no Jardim Capivari em Campinas (SP), estão acampados em frente à Prefeitura...